د. محمد البشير رازقي

أستاذ مساعد في قسم التاريخ- المعهد العالي للعلوم الإنسانية- جامعة جندوبة (تونس)

الملخّص:

نسعى من خلال هذا المقال إلى تبيين طبيعة رؤية المؤسسات الأكاديمية الغربيّة للعالم العربي والقارّة الإفريقيّة من خلال مجلّة السياسة الخارجيّة (Foreign Policy)، والشؤون الخارجيّة (Foreign Affairs) الأمريكيّتين، وجريدة Le Monde diplomatiqueالفرنسيّة. وهذا هو الاختيار المنهجيّ الأوّل وأحد رهانات البحث؛ حيث تعمّدنا اختيار مؤسسات أكاديمية أنجلوسكسونيّة وأخرى فرانكفونيّة، أو متوسّطيّة (فرنسا) وأطلسيّة (أمريكا).

كما اخترنا وتعمّدنا أن تكون المقالات التي أخضعناها للتحليل حديثة الصّدور؛ من ناحية لكي تُبيِّن لنا طريقة التحليل الراهنة للعالم العربي وإفريقيا، ومن ناحية أخرى لتُمكِّننا من الوقوف على طريقة استشراف هذه المؤسسات الأكاديمية (المجلّات العلميّة) لمستقبل هذا الموضوع، أي الاستشراف عَبْر فَهْم الحاضر، وبالتالي المساهمة في نَسْج تفاصيل هذا المستقبل لا تحليله فقط.

ويحاول المقال الإجابة عن إشكاليّة أساسيّة، وهي: هل يمكن أن تتغيَّر طبيعة المعرفة الأكاديمية المُنتَجة في المجلّات أو الجرائد المحترمة استنادًا إلى الحضارة التي تنتمي لها؟ أو هل يمكن أن تتغيّر المواقف الغربيّة تجاه العالم العربي والقارة الإفريقيّة استنادًا إلى الموروث الفرانكوفوني أو الأنجلوساكسوني؟

المقدّمة:

تُرسم السياسات في الغرب استنادًا إلى نواميس وأعراف؛ أهمّها: الاعتماد على المؤسسات الأكاديمية المُنتِجَة للمعرفة، سواء المراكز البحثيّة أو الجامعات أو المجلّات العلميّة. وتبرز أهميّة هذه الممارسات المعرفيّة في زمن الأزمات؛ حيث تُوفِّر حلولًا مستندة إلى الفهم لا الصدفة أو الانحياز الأيديولوجي.

وسوف نسعى من خلال هذا المقال إلى تبيين طبيعة مواقف المؤسسات الأكاديمية الغربيّة من العالم العربي والقارّة الإفريقيّة من خلال التركيز على مجلّة السياسة الخارجيّة (Foreign Policy) والشؤون الخارجيّة (Foreign Affairs) الأمريكيّتين، وجريدة Le Monde diplomatique الفرنسيّة. وهذا هو الاختيار المنهجيّ الأوّل وأحد رهانات البحث؛ حيث تعمدنا اختيار مؤسسات فكرية أنجلوسكسونيّة وأخرى فرانكفونيّة، أو متوسّطيّة (فرنسا) وأطلسيّة (أمريكا).

كما اخترنا وتعمّدنا أن تكون المقالات التي أخضعناها للتحليل حديثة الصّدور، من ناحية لكي تُبيِّن لنا طريقة التحليل الراهنة للعالم العربي وإفريقيا، ومن ناحية أخرى لتُمكِّننا من فَهْم طريقة استشراف هذه المؤسسات الأكاديمية (المجلاّت العلميّة) لمستقبل هذا الموضوع، أي استشراف المستقبل عبر فَهْم الحاضر، وبالتالي المساهمة في نَسْج تفاصيل هذا المستقبل لا تحليله فقط.

وسوف نسعى إلى تقسيم ثنائي للبحث استنادًا إلى المجلَّات الثلاثة، وهي المدوّنة المصدريّة الأساسيّة المعتمدة، ولكنّنا لن نكتفي بالسرد أو الجرد، بل سنحرص على تتبُّع المختلف والمشترك بين الثقافة الفرانكفونية والأنجلوسكسونيّة لإفريقيا ورهاناتها، وعلاقة ذلك بالماضي الاستعماري والحاضر الجيوستراتيجي المعقّد والمستقبل الأكثر تعقيدًا، خاصّةً مع بروز الصّين كفاعل مؤثّر دوليًّا وعربيًّا وإفريقيًّا.

ويعتمد المقال على إشكاليّة أساسيّة؛ هي: هل يمكن أن تتغيّر طبيعة المعرفة الأكاديمية المُنتَجَة في المجلّات أو الجرائد المحترمة استنادًا إلى الحضارة التي تنتمي لها؟ أو هل يمكن أن تتغيَّر الرؤى الغربيّة تجاه العالم العربي والقارة الإفريقيّة استنادًا إلى الموروث الفرانكوفوني أو الأنجلوساكسوني؟

1-جريدة Le Monde diplomatique الفرنسيّة وأصداء القارة الإفريقيّة

ضمّ الموقع الإلكتروني لجريدة Le Monde diplomatique الفرنسيّة 6539 إشارة مباشرة إلى كلمة العالم العربي (Monde arabe)، وهذا يُبيِّن أهميّة هذا الفضاء الجغرافي والحضاري للذهنيَّة الإستراتيجيّة الفرنسيّة.

وقد تطرّقت المقالات إلى مسائل عديدة ومتنوّعة حول العالم العربي. بيَّن أوليفيي بيرونات Olivier Pironet الكواليس الخلفيّة للحرب على غزّة في السياسة الفرنسيّة، فبعد 7 أكتوبر قررت دار فايارد Fayard ناشرة كتاب “التطهير العرقي لفلسطين” (2008م) للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، -والذي نُشِرَ أصلًا باللغة الإنجليزية عام 2006م-، وقف نشر الكتاب؛ رغم ازدياد الطلب عليه!

وتستشهد دار نشر هاشيت Hachetteالتي يستحوذ عليها الملياردير اليميني المتطرف فينسنت بولوريه Vincent Bolloré بانتهاء عقدها مع دار النشر الأصلية “ون وورلد: “Oneworld. لكنّ السبب الحقيقي لهذا القرار يرتبط على الأرجح بالطابع الملتزم لكتاب بابيه؛ وهو المُفكِّر المناهض للصهيونية والشخصية القيادية في “المؤرخين الجدد” الإسرائيليين، الذي زعزع عمله الرواية الوطنية حول قيام دولة إسرائيل.

يُعدّ هذا الكتاب، مرجعًا لجذور “الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني وقضية اللاجئين، بالإضافة إلى البُعد الاستعماري للحركة الصهيونية (التي روَّجت، منذ نهاية القرن التاسع عشر، لمشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين)([1])؛ إذ لا يمكن لنا فَصْل الرهانات الثقافيّة والتموقع ضمن الكواليس الثقافيّة (دور النشر مثلًا) عن الصراعات السياسيّة في فرنسا وخارجها.

لم يتردّد جلبير الأشقر Gilbert Achcar في الانحياز إلى عدل القضيّة الفلسطينيّة، فقد استغرق الأمر شهورًا طويلة من المجازر ضد المدنيين، وتطبيع خطاب الإبادة الجماعية على أعلى مستويات الدولة الإسرائيلية، حتى فكّرت لندن وأوتاوا وبروكسل في ممارسة ضغوط اقتصادية على تل أبيب. وبينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيته السيطرة الكاملة على غزة، فإن رد الفعل المتأخر والخجول لهذه القوى الغربية يُجبرها على اللجوء إلى “دبلوماسية القِيَم” لمواجهة تناقضاتها.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، تتكشف أسوأ حلقة في محنة الشعب الفلسطيني الطويلة، أسوأ حتى من نكبة عام 1948م. هذا المصطلح العربي يعني “الكارثة”، وهو يشير إلى ما أصبح يُعرَف منذ ذلك الحين بـ”التطهير العرقي”. تتصف الكارثة الحالية، من بين أمور أخرى، بالإبادة الجماعية، ومع ذلك، تقتل إسرائيل جزءًا من سكان غزة دون أن تتخلى عن تطهيرها، في الضفة الغربية كما في القطاع.

بعد “تدمير غزة بالكامل”، في ظل هذا التهديد، قد يرى دونالد ترامب فرصةً لكسب تأييد حلفائه العرب لنسخة مُحدّثة من “صفقة القرن”، التي رفضوها عام 2020م. فمقارنةً باحتمال التطهير العرقي، ستبدو هذه الخطة، التي ستُنشئ دولةً مُهمَلة تُسمى “دولة فلسطين”، أقلّ شرًّا. ستنضمّ المملكة العربية السعودية حينها إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب -وقبلهم مصر والأردن-، في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. سيُقدّم هذا للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجاحًا يُمكنهما التباهي به، ولكنه لن يحلّ أيّ مشكلة جوهرية. وهكذا، يبدو مستقبل الشرق الأوسط قاتمًا، كما هو الحال في العلاقات الدولية ككل([2]). قدّم لنا الكاتب هنا مقالات تحليليَّة سياسيّة واستشرافيَّة في الآن ذاته؛ حيث تشابك التأريخ مع عمق البصيرة مع تشبيك الماضي بالمستقبل بالارتكاز على الحاضر.

اهتمّت مقالات كثيرة في الصحيفة بدراسات حالة في العالم العربي، شهد اليمن فترةً من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الشديد منذ 2011م، مما فاقم الانقسامات الهوياتية التي عصفت بها، إلى جانب تدهور جودة الحياة، والحروب الأهليّة والتدخّل الخارجيّ. وفي بلدٍ يستورد 90٪ من الغذاء، انخفضت القدرة الشرائية وارتفع التضخم بشكل حاد؛ كلّ هذا يحدث في سياق إقليميّ متوتّر بطبيعته وقاسٍ في مضمونه وأساليبه وأهدافه([3]). ونفس هذا الأمر وقع ويقع تقريبًا في سوريا، فقد أدت أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الحرب الأهلية إلى تفكك الجهاز الإنتاجي، وانهيار الليرة السورية، واستمرار التضخم الذي دفع أكثر من ثلثي السكان إلى براثن الفقر، إلى جانب تحوّل الفساد إلى بنية إنتاجيّة صلبة وثابتة([4])، إلى جانب الأزمة السودانيّة؛ حيث تشابك الفساد والحرب الأهليّة والهجرة الداخليّة والخارجيّة وميليشيات وأمراء الحرب وتداخل الرهانات الداخليّة والخارجيّة([5]).

اشتمل الموقع الإلكتروني لجريدة Le Monde diplomatique الفرنسيّة على 8747 مقالًا يُحيل مباشرة إلى القارّة الإفريقيّة، و460 خريطة، و2643 كتابًا تناول بالدرس إفريقيا مباشرة أو بطريق الإشارة والإحالة على 168 مجلّة. وقد توزّعت هذه المقالات بين التأريخيّة والسياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والاستشرافيّة.

بدأ نشر المقالات بداية من أواخر خمسينيات القرن العشرين مثل مقال فيليب ديكران Philippe Decraene الذي درس فيه المفاوضات التي بدأت بين مجموعة من الصناعيين الألمان والسلطات السودانية؛ حيث تمّ في ذلك الوقت توقيع اتفاقية بين شركة من هامبورغ والسلطات المحلية، بينما تم توقيع اتفاقية ثانية مع اتحاد شركات “سالزغيتر” الألمانية الغربية. وهاتان الاتفاقيتان، إحداهما لتحديث شبكة الطرق في السودان، والأخرى لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التطور الأخير للعلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإفريقيا السوداء وألمانيا الغربية([6]).

ولكنّنا تعمّدنا أن يبدأ بحثنا حول تموقع إفريقيا في هذه الجريدة المهمّة بداية من سنة 2010م، وهو زمن يقترب من تاريخنا الرّاهن، والمثير أنّه منذ سنة 2010م إلى اليوم نُشر أكثر من ثلث المقالات الموجودة في كل الموقع (3134)، وهذا ما يؤكّد ترسّخ الاهتمام بالقارّة الإفريقيّة بدايةً من هذه الفترة.

بيّن ريمي كارايول Rémi Carayol أهميّة إعادة التشكيل العسكري في إفريقيا، والخطر الذي يُهدِّد الاتفاقيّات العسكريّة الفرنسيّة في إفريقيا (تشاد والسنغال نموذجًا)؛ حيث خسر الجيش الفرنسي في 28 نوفمبر 2024م موقعين جديدين في القارة الإفريقية: السنغال التي لم يغادرها منذ مائتي سنة، والتي كان لا يزال لديه فيها 350 جنديًّا، وتشاد التي كان يتمركز فيها منذ أكثر من أربعين سنة، وله فيها ألف جندي. قامت هذه القوات الفرنسية بأكبر عدد من العمليات الخارجية (ست عمليات منذ عام 1968م). وبمجرد مغادرة 1350 جنديًّا من هذين البلدين، لن يتبقى لفرنسا سوى ثلاث قواعد في إفريقيا -في جيبوتي وكوت ديفوار والغابون-، وأقل من 2000 جندي فقط، مقارنة بـ8.500 جندي في عام 2022م. وتُعدّ هذه ضربة قاسية لفرنسا؛ حيث كان قادتها السياسيون والعسكريون يعيشون الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه المرة، طُرِدَ الفرنسيون تحت وطأة غضب آلاف المتظاهرين الذين أحرقوا الأعلام الزرقاء والبيضاء والحمراء، كما حدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023م. ولا يمكن هنا إنكار تزعزع النفوذ الفرنسي في القارّة بطريقة مباشرة وحاسمة([7]).

بالتوازي مع هذه التحوّلات العسكريّة، وقُبيل هذه الأزمة أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 6 يوليو 2024م عن إنشاء “اتحاد كونفدرالي”، رافضين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) باعتبارها موالية للغرب، ومطالبين بالوحدة الإفريقية والدفاع عن السيادة([8]). ولم يكن التحوّل في إفريقيا تجاه الغرب، وخاصّة فرنسا، عسكريًّا فقط، بل تزامن مع وعي بأهميّة الاستقلال الاقتصادي والبحث عن تحالفات تجاريّة أكثر عدلًا.

في المقابل، قدَّمت سابين سيسو Sabine Cessou رأيًا آخر مهمًّا بخصوص ترسيخ الأمن في إفريقيا؛ وهو أنّه لا سلام في إفريقيا دون احترام المؤسسات([9]). كما ركّزت مونيكا جينغوس Monica Geingos على أهميّة العدالة بأنواعها، خاصّة الاجتماعيّة والتنمويّة (الاقتصاديّة). كما اعتنت مقالات بأخرى بأهميّة البنية التحتيّة مثل آن سيسيل روبير Anne-Cécile Robert حول الاستثمار في وسائل النقل وخاصة السكك الحديديّة في إفريقيا([10])، إلى جانب إغفال التحوّلات الديمغرافيّة للبلدان الإفريقيّة؛ حيث إنَّ ديموغرافية إفريقيا هي أحد التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين. فهناك منطقتان تضمان 23 دولة -غرب ووسط إفريقيا-، يبلغ عدد سكانهما مجتمعين 414 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مليار نسمة بحلول عام 2050م، أي ما مجموعه 2.4 مليار إفريقي؛ أي واحد من كل أربعة من سكان العالم. ويتشابك كلّ ذلك مع تحديات عالميّة وإقليميّة هائلة، على خلفية عدم المساواة والبطالة وتغيّر المناخ وجيوب كبيرة من عدم الاستقرار السياسي([11]).

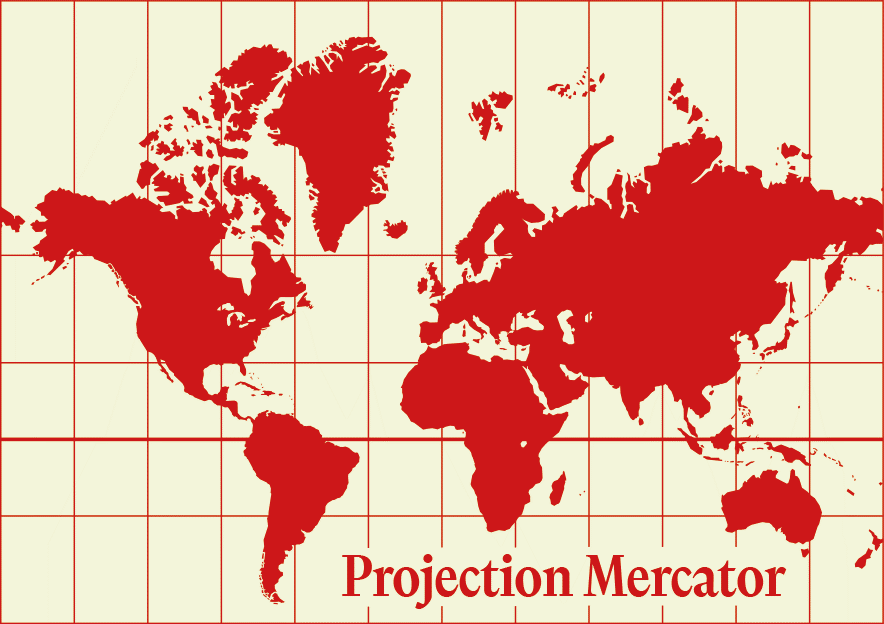

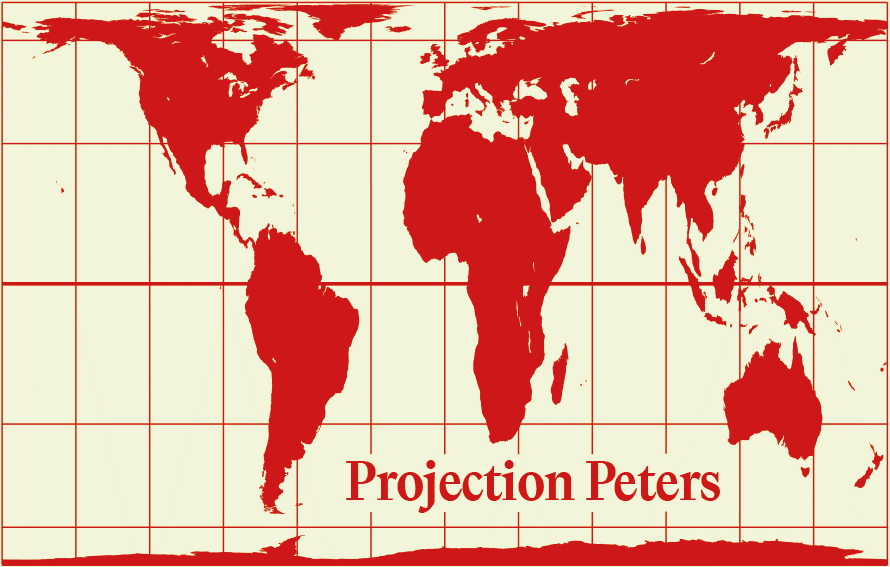

أبرز بينوا بريفيل Benoît Bréville أن القارّة الإفريقيّة لم تسلم حتّى من تشويهها خرائطيًّا والحطّ من قيمتها وتقليص مساحتها؛ حيث يعتمد أشهر مخطط للكرة الأرضية على “إسقاط مركاتور”، تم تطويره في القرن السادس عشر مِن قِبَل جغرافي فلمنكي يحمل نفس الاسم في وقتٍ كانت التجارة المثلثية تتوسع، وهو يشوّه مساحة سطح القارات عن طريق تكبير المناطق البعيدة عن خط الاستواء. ونتيجة لذلك، تبدو إفريقيا أصغر بكثير مما هي عليه في الواقع. وقد لاحظ الجغرافي أرنو بيترز Arno Peters الذي اقترح إسقاطًا بديلًا (1974م) أنه من خلال توسيع أوروبا وأمريكا الشمالية، أعطى إسقاط مركاتور الأمم البيضاء إحساسًا بالتفوق. وعلى الرغم من أن هذا الإسقاط البديل أكثر إخلاصًا للنِّسب الفعلية، إلا أنه نادرًا ما يُستخدَم في الغرب، وهذا ما أطلق عليه الكاتب عبارة فنّ تجاهل إفريقيا (انظر الصورة 1-2)([12]).

الصورة (1- 2): إسقاط مركاتور وإسقاط بيتيرز([13]).

ركّزت مقالات أخرى كثيرة على الهواجس الاقتصاديّة المرتبطة بالقارّة، وتنافُس الفاعلين الدوليّين على ثرواتها وإمكانيّاتها الاستثماريّة المستقبليّة؛ حيث اختار جون كريستوف سيرفان Jean-Christophe Servant موضوعًا مهمًّا في هذا السياق؛ يتمثل في سيراليون، ذلك البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من ثمانية ملايين نسمة، ويتصف بواحد من أدنى معدلات الحصول على الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 26% من السكان في المتوسط، مع 5% فقط يعيشون في المناطق الريفية. ويتعين على البلد، الذي يعتمد على تعدين خام الحديد الذي يعتمد على الطاقة بكثافة، استيراد جزء من الكهرباء من كوت ديفوار المجاورة، وهذا ما مكَّن تركيا من النفاذ إلى الاقتصاد السيراليوني، منذ عام 2018م؛ حيث تعاقدت حكومة الرئيس يوليوس مادا بيو مع مجموعة Karpowership التركية، المملوكة لشركة Karadeniz Energy القابضة، لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل. وتتخصص الشركة، التي يقع مقرها في إسطنبول، في تأجير محطات الطاقة العائمة، والتي تتميز بسرعة تجميعها ونشرها. وقد أصبحت شركة Karpowership خلال 20 عامًا الشركة الرائدة عالميًّا في هذه السفن التجارية المحولة التي تُبحر إلى وجهتها ليتم توصيلها بشبكة الكهرباء المحلية([14]).

وقد دعا عدد من الكُتّاب إلى الشروع في عمليّات تصفية الاستعمار فعليًّا وأبستيمولوجيًّا، سواء عبر بناء اقتصادات وسياسات ومدوّنات قانونيّة وطنيّة أو من خلال مراجعة الفترة الاستعماريّة وعدم التردّد في نقدها. وهذا ما لم يتردّد أحد أعداد جريدة Le Monde diplomatique في إبرازه، ففي الواقع، لا تزال العلاقة الأوروبية الإفريقية غير متكافئة، ودائمًا لصالح أوروبا التي تفرض معاييرها (القانونية والاقتصادية والاجتماعية) ورؤيتها للعالم. بالنسبة لإفريقيا، لا تزال السيادة -التي تم الحصول عليها عند الاستقلال-، شكلًا من أشكال الحرية الخاضعة للإشراف التي تمارس في إطار محدد في مكان آخر. إن العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي تُنظّمها اتفاقيات غير متوازنة وتَحْرسها عدد لا يُحصى من المؤسسات الدولية؛ حيث يكافح الأفارقة لإسماع أصواتهم([15]).

اعتنت مقالات أخرى بعلاقة القارة الإفريقية بالتوتّرات العالميّة، فقد سعت آن سيسيل روبير Anne-Cécile Robert إلى بحث مواقف إفريقيا من الأزمة الأكرانيّة؛ حيث كشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن خطوط الصدع في الجغرافيا السياسية الجديدة. فالتصويت على القرارات المتعلقة بأوكرانيا، على سبيل المثال، يُظهر إفريقيا منقسمة ومترددة في اتباع الخيارات الغربية. ولا يمكن أن يفسّر تجديد علاقات القارة مع روسيا وحده هذا التردد غير المسبوق. فقد أُصيب المستشارون الغربيون بالذهول والحيرة في 2 مارس/آذار 2022م عندما أُعلنت نتائج التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين عدوان روسيا ويطالب بسحب قواتها من أوكرانيا فورًا. وعلى الرغم من أن النص اعتُمِدَ بأغلبية كبيرة (141 صوتًا من أصل 193)، إلا أن نصف الدول التي لم تُؤيِّده كانت من الدول الإفريقية (امتنعت سبع عشرة دولة عن التصويت من أصل خمسة وثلاثين دولة وعارضته دولة واحدة). وبالإضافة إلى ذلك، لم تشارك ثماني دول إفريقية في التصويت، مُدشِّنةً بذلك ممارسة راسخة الآن تتمثل في التغيُّب المحسوب. وتُعدّ إفريقيا المنطقة الأكثر عزوفًا عن متابعة حركة الإدانة والأكثر انقسامًا في ردّ فعلها على النزاع؛ حيث لم توافق سوى 50% من عواصمها على النصوص المقدمة للنظر فيها. وقد طُرحت تأويلات كثيرة في هذا السياق، منها أنّ روسيا استفادت من الإرث الاستعماري الغربي القاسي في القارّة، أو التأثير الصيني المتزايد في إفريقيا، أو بروز نُخبة محليّة إفريقيّة لها دور نقديّ تجديديّ وراغبة في التخلّص من إرث الماضي الثقيل والبحث عن شبكات تحالف جديدة ومبتكرة([16]).

ومن الطبيعي إذًا أن تتأثَّر إفريقيا بالنزاعات السياسيّة العالميّة، بل وتتحوَّل إلى أرض لنشوب هذه السياسات أو حسمها، فقد تم مثلًا تسجيل 32 نزاعًا مسلحًا في العالم في عام 2021م، 15 منها في إفريقيا، وهو ما يمثل 47% من مناطق النزاع. وفي عام 2021م، كانت إفريقيا أيضًا المنطقة التي شهدت أكبر عدد من الأزمات الاجتماعية والسياسية -40 في المجموع- تليها آسيا بـ24. “كانت هناك أربعة انقلابات ناجحة في مالي وغينيا والسودان وتشاد. وهو أعلى عدد من الانقلابات الناجحة منذ عام 1999م”.

وقد قدّم عدد من الباحثين أسبابًا عديدة لتأثير التحوّلات العالمية على أمن القارة الإفريقيّة، مثل جائحة كوفيد-19، والاضطراب الكبير والمستمر في سلاسل الإمداد العالمية، مع نقص في المواد الخام الأساسية وبعض المنتجات التكنولوجية. كما أن هناك مشكلة مستمرة في حركة الأشخاص عبر الحدود (الهجرة غير الشرعيّة)، إلى جانب خطر “عسكرة الطّاقة”، مع اشتداد الأزمة الأكرانيّة، وخاصّة أزمات غذائيّة مع خطر تناقص إمدادات الحبوب([17]). ويحملنا هذا الأمر على إنتاج استنتاج أساسيّ، وهو أنّه لا يمكن فهم أزمات القارّة الإفريقية بدون استيعاب طبيعة الأزمات العالميّة وتداخلها.

في سياق الحديث على تشابك الأزمات العالميّة، انتبه أندريه ميشال إيسينغو André-Michel Essoungou إلى مسألة خطيرة وحيويّة، وهي الخطر الرقمي الذي تتعرّض له القارّة وإمكانيّة التلاعب وتوجيه الرأي العام وقَوْلَبته. فمع تزايد اتصال إفريقيا بالإنترنت، يتزايد خطر التلاعب والتأثير الرقمي، لا سيما من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. ويبدو التهديد أكثر خطورة لأنه غالبًا ما يَمُرّ دون أن يُلاحظه أحد. أحد التفاصيل التي تؤكد ذلك: في إفريقيا، ولا سيما نيجيريا وكينيا، اختبرت شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica البريطانية تقنيات الاحتيال التي استخدمتها في امتصاص البيانات الاحتيالية خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016م.

ودون علمهم، تم استخدام الناخبين في هذه البلدان كفئران تجارب في إستراتيجية من ثلاث مراحل؛ أولًا: جمع البيانات الشخصية لملايين المواطنين عبر الإنترنت، خاصةً عبر فيسبوك: العمر والجنس والتفضيلات الجمالية والثقافية والسياسية. بعد ذلك، تم تحليل هذه المعلومات لتحديد الفئات الجزئية. وأخيرًا، استخدام الخوارزميات لتوجيه الخيارات الفردية من خلال دعاية مُصمَّمة خصيصًا على المنصات الرقمية([18]).

وقد اعتنت مقالات أخرى بتمدُّد النفوذ الإسرائيلي في القارّة الإفريقيّة، فلفترة طويلة، مثلت القضية الفلسطينية لفترة طويلة فجوة لا يمكن سدّها بين إسرائيل وإفريقيا. لكنّ تل أبيب جعلت من نفسها مفيدة للعديد من الأنظمة، لا سيما في القضايا الأمنية. كما أن الروابط السرية، ولكن الملموسة مع بعض الدول الرئيسية تمنحها الأمل في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية راسخة وثابتة. فشعار الجولة الإفريقيّة التي قام بها بنيامين ناتنياهو سنة 2016م كانت “إسرائيل عادت إلى إفريقيا، وإفريقيا عادت إلى إسرائيل”. كانت النقطة الأبرز في إستراتيجية تل أبيب هي تنظيم قمة إسرائيلية إفريقية في نهاية أكتوبر 2017م في لومي (توغو). وقد استهدفت القمة جميع الرؤساء الأفارقة (باستثناء رؤساء الدول المغاربية)، كما تمّ تسليط الضوء على التعاون في مجالات الهندسة والزراعة والري والأمن، وما إلى ذلك([19]).

يُبيّن لنا نموذج تفسيريّ مُهِمّ أهميّة التوازنات الدوليَّة في رسم مصير القارّة، فوباء كورونا كنموذج تفسيريّ أبرز بوضوح عجز الغرب عن إدارة الأزمات الدوليّة وأنانيّته؛ فقد فقدت أوروبا والولايات المتحدة سلطتهما الأخلاقية والمعنويّة. فبالنسبة لإفريقيا، فقد أيقظ هذا الوباء من جديد الإحساس بالمصير المشترك. ولا تزال هناك عقبات كثيرة يتعين التغلب عليها. لقد جعلت الجائحة إفريقيا أكثر وعيًا بضعفها وقلة أهميتها في نظر العالم. كما أوضحت أيضًا أنه في مواجهة مأساة إنسانية كبيرة، لم يعد هناك مَن تلجأ إليه للخلاص مما تعاني منه.

في الواقع، في حين أن البلاء ضرب جميع البلدان في نفس الوقت، إلا أنها لم تتَّحد معًا لمقاومته. بل على العكس، سرعان ما استولت الأنانية الوطنية على ردّ فعل التضامن. فالقارة الإفريقية، التي تعتمد على الآخرين في كل شيء تقريبًا، سرعان ما أدركت أنها تعتمد على مصير إفريقيّ مشترك من ناحية، وهنا تبرز بشدّة نظريّة الأفرقة، ومن ناحية أخرى أهميّة إنتاج القارة لغذائها ودوائها وحماية أمنها، وهذا ما يُرسِّخ حيويّة تأمين أمنها لأنّه الركيزة الأساسيّة لكل ما تسعى لإنتاجه وتوفيره. ونعني بالأمن السلم والتهدئة الاجتماعيّة([20]).

لم تهمل مقالات كثيرة الظروف الاجتماعيّة الداخليّة للقارّة والتأريخ للطبقات الفقيرة أو “النّاس العاديّين”؛ فقد اهتمّت سابين سيسو Sabine Cessou بعالم المرضى النفسيّين في الكاميرون وداكار. كما ألقى عالم الاجتماع بارفيت أكانا Parfait Akana نظرة مدقّقة على “مساحة الضعف” التي يمثلها الجنون، مع ما يُندِّد به من افتقار صارخ للتعاطف. وهو يستمدّ أمثلته من التاريخ، فقد تعاملت السنغال في عهد سنغور مع ما أسماه في عام 1971م “الازدحام البشري” في الفضاء العام. فقد كانت شخصيات الهامش هي البانا-بانا والتجار المتجولين والسفاحين والمطلوبين المزيفين والمصابين بالجذام والمعاقين جسديًّا والمجانين.

وفي الكاميرون، طلب تعميم صادر عن مفوض فرنسي في البلاد عام 1935م معرفة عدد “السكان الأصليين المختلين عقليًّا المتداولين”. وعُرف مستشفى جامو في ياوندي باسم “مستشفى المجانين” في المخيلة الشعبية، بعد زيارة جورج بومبيدو Georges Pompidou إلى ياوندي عام 1971م، عندما أمرت السلطات بإخلاء المهمشين والمجانين من الشوارع التي كان من المقرر أن يزورها الرئيسان([21]).

ما الذي يمكن فَهْمه من هذه التجربة وغيرها وخاصّة من هذا المقال، عانت القارّة الإفريقيّة اجتماعيًّا مثل معاناة سياساتها الخارجيّة، كما حمل فقراؤها ومرضاها الوزر الأثقل. وهذا ما يُبيِّن أن الأزمات الداخليّة تتشابك دائمًا مع الأزمات الخارجيّة لإنتاج الانسداد الحضاريّ، كما أنّ حلّ المعضلات الخارجيّة مرتبط عضويًّا بالإصلاح الاجتماعيّ الداخليّ بالضرورة والوجود.

2-القارة الإفريقيّة ورهاناتها من خلال مجلّة السياسة الخارجيّة (Foreign Policy) والشؤون الخارجيّة (Foreign Affairs)

تشابكت مقالات جريدة Foreign Policy مع مجمل القضايا ذات الأهمية، والمثيرة للجدل في العالم العربي؛ فقد حرّر شادي حاميد مقالًا جداليًّا عن علاقة الولايات المتّحدة بالربيع العربي والتحوّلات السياسيّة التي لحقته، فلا يزال الدور الذي لعبته الولايات المتحدة سنة 2011م، وفي الأحداث التي أدت إلى التحوّل السياسي المصري سنة 2013م محل جدل.

حيث يُلقي مؤيدو الإخوان باللوم على إدارة أوباما؛ لعدم رغبتها في وقف الانقلاب أو حتى تسميته انقلابًا. في مقابل ذلك، يدّعي مؤيدو الانقلاب أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو مَن دفَع الإخوان إلى السلطة في المقام الأول. يسود بين المحللين وصانعي السياسات الغربيين رواية مفادها أن الحكومة الأمريكية فوجئت بالانقلاب، وعلى أيّ حال، لم يكن لديها القدرة على فِعْل الكثير حياله([22]). إذًا فقد تشابكت الروايات وتعقّدت التحليلات مع عدم العثور على سرديّة حاسمة.

ولم تتأخّر الصحيفة في مواكبة تحوّلات ما بعد 7 أكتوبر 2023م؛ حيث أبرز فالي نصر Vali Nasr خطورة “الأحداث الكارثية” التي شهدتها لبنان وسوريا؛ من تخلخل مكانة حزب الله، إلى سقوط نظام الأسد؛ حيث شُرع في نسج فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، وتوقَّع الكاتب أنّ النتيجة الأكثر ترجيحًا هي اشتداد المنافسة الإقليمية لملء الفراغ الناجم عن تراجع نفوذ إيران وحلفائها. فقد غيَّر انهيار حزب الله ميزان القوى بين إيران وإسرائيل، وأدَّى سقوط بشار الأسد إلى إضعاف إيران أكثر. لكنّ النتيجة الأوسع نطاقًا هي تغيير ميزان القوى بين تركيا وجميع الأطراف الأخرى([23]).

سلّط الكاتب كابير تينيجا Kabir Taneja الضّوء على مسألة “الشرق الأوسط الجديد”، وعلاقتها باتّفاقيّات إبراهيم (السياسيّة/الدينيّة/الاقتصاديّة)، وعلاقة التحالفات الاقتصاديّة العالمية الجديدة بها، ودور الهند في ذلك. ففي في مارس 2018م، أقلعت طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند من نيودلهي متجهة إلى تل أبيب. لم تكن هذه أول رحلة تجارية بين العاصمتين فحسب، بل والأهم من ذلك، أنها أصبحت أول رحلة جوية إلى إسرائيل يُسمَح لها بعبور المجال الجوي السعودي. كان هذا ثمرة دبلوماسية بارعة حدثت قبل عامين من توقيع اتفاقيات إبراهيم.

وقدّم الكاتب بذلك لَمْحة أولى عن الشرق الأوسط “الجديد”؛ شرق أوسط يرتكز على التواصل والثروة والأعمال والتكنولوجيا بدلًا من الأيديولوجية والصراع والمواجهة. ولكن بعد 7 أكتوبر، أصبحت الأخبار الواردة “من المنطقة أكثر قتامة” مما كانت عليه منذ سنوات. فقد تصدّر الصراع الأوسع بين إسرائيل وإيران المشهد، وبدأ سكان غزة يعودون “إلى أحيائهم المدمرة”، كما أدَّى انهيار نظام الأسد في سوريا إلى تفاقم التوترات الإقليمية وفوضى على مستوى شبكات العلاقات والتحالفات مما أنتج رمالًا متحرّكة سياسيّة([24]).

وبيَّن نفس الكاتب في مقال آخر له أنّه غالبًا ما تُعتبر سياسة الهند تجاه الشرق الأوسط في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي Narendra Modi ناجحة ومُحيِّرة في آنٍ واحدٍ. يتبنَّى حزب بهاراتيا جاناتا Bharatiya Janata Party (BJP) الحاكم، الذي ينتمي إليه مودي، توجهًا هندوسيًّا يمينيًّا قوميًّا، ومع ذلك، فقد كان تواصل الهند مع منطقة الخليج العربي في ظل الحكومة الحالية، وخاصةً مع العالم العربي، نجاحًا باهرًا على مدار العقد الماضي. ولم يُخْفِ الكاتب توجُّسه من تأثير حدث 7 أكتوبر في تموقع الصّين في الشرق الأوسط، فلقد سلَّطت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس الضوء على التوازن الدبلوماسي الذي تتبنَّاه نيودلهي بين الشرق الأوسط “الجديد” ودعمها التقليدي لـ”القديم”. يتم تعريف الجديد من خلال قرب نيودلهي المتزايد من الولايات المتحدة، بينما يتم تسليط الضوء على القديم من خلال التحول الواضح بعيدًا عن فكرة عدم الانحياز.

إن مشاركة الهند في أدوات جديدة للدبلوماسية الاقتصادية، مثل I2U2 المصغرة بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEEC)، الذي تم الإعلان عنه على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر (2023م)؛ دليل على هذه التغييرات المشوّشة والمتحوّلة في الموقف، بقيادة إجماع متزايد بين نيودلهي وواشنطن للرد على عدوانيّة الصّين بشكل متزايد([25]).

إذًا هل يمكن القول: إنّ الشرق الأوسط هو ساحة صراع مستقبليّ بين أقطاب النفوذ العالميّين الكلاسيكيّين (الغرب وخاصّة أمريكا) والصّين والهند؟

تُعدّ النهاية السريعة لنظام الأسد لحظة فاصلة في تاريخ سوريا. فهي تُمثّل تحرير بلدٍ عانَى طويلًا من 54 عامًا من حكم عائلي اتسم بالفساد والوحشية، ولم يسبق أن كان أكثر قسوة مما كان عليه خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية من الحرب شبه المستمرة. كما أنها هزيمة مهينة لإيران وروسيا، اللتين دعمتا الأسد؛ فقد تخسر روسيا القواعد العسكرية التي استخدمتها كنقطة انطلاق إلى إفريقيا، في حين تخسر إيران سوريا كجسر بري إلى لبنان.

غطَّت مجلّة الشؤون الخارجيّة foreign affairs مواضيع مهمّة وكثيرة عن العالم العربي، بيّن أحد المقالات المهمّة أنّه خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، بنى الرئيس الأمريكي جو بايدن Joe Biden إستراتيجيته تجاه الشرق الأوسط على مشروع واحد ومباشر: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. واعتقدت واشنطن أن مثل هذه الصفقة ستُسهم في استقرار المنطقة المضطربة وتقييد نفوذ إيران المتزايد. وستتمتع الولايات المتحدة حينها بحرية تحويل مواردها بعيدًا عن الشرق الأوسط نحو آسيا وأوروبا. بل قد يصبح العالم العربي جزءًا من ممر تجاري أوراسي طموح يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط، وهو مشروع قد يُنافس مبادرة الحزام والطريق الصينية([26]).

وبينما أشارت سانام فاكيل Sanam Vakil إلى المخاطر الجيوستراتيجيّة المحيطة بالشرق الأوسط، واشتداد التنافس الدولي على المنطقة؛ بيَّن مايكال ماكفول Michael McFaul وعبّاس ميلاني Abbas Milani في مقال حديث لهما وَعْي روسيا بأهميّة توسيع نفوذها بالشرق الأوسط، وإمكانيّة استغلال الفراغات الإستراتيجيّة التي خلّفتها السياسة الأمريكيّة، فقبل بضع سنوات فقط، بدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعاد تأكيد نفوذ موسكو في الشرق الأوسط بعد عقود من تراجعه. ومع توطيد بوتين لعلاقاته مع حليفتي روسيا القديمتين، إيران وسوريا، وتوطيد علاقات أكثر ودية مع إسرائيل والأنظمة الملكية العربية؛ بدا أن واقعيته البراغماتية تُمثل بديلًا أكثر ملاءمة لما اعتبرته العديد من دول المنطقة التزامًا أمريكيًّا ساذجًا ومزعزعًا للاستقرار بتعزيز الديمقراطية([27]).

ونفس هذا الأمر والهواجس تنطبق على الأحلام الصينيّة في الشرق الأوسط؛ فقد عبَّر “فالي نصر” عن هذا الصراع الدولي بكلمات موحية ودالّة، وهي: “الكل ضدّ الكلّ” (All Against All)، فقد كان شعار إدارة بايدن تجاه الشرق الأوسط بسيط: “أنهوا الحروب الأبدية”، وفي الآن ذاته انشغل البيت الأبيض بإدارة التحدي الذي تُشكّله الصين، ولهذا نتجت سياسة تدعو إلى فك ارتباط الولايات المتحدة بصراعات الشرق الأوسط التي تبدو بلا نهاية، ولا سبيل للانتصار فيها. إلا أن انسحاب الولايات المتحدة يُهدِّد بترك فراغ سياسي ستملأه الخصومات الطائفية (العراق مثلا)، مما يُمهِّد الطريق لمنطقة أكثر عنفًا واضطرابًا، مع تربّص حثيث لروسيا والصّين([28]).

في هذا السياق، هل ساهمت أحداث 7 أكتوبر 2023م في إعادة توزيع خريطة النفوذ وشبكات المصالح في الشرق الأوسط؟

لقد كشف مقال حديث أنّه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023م، بدا وكأن رؤية الولايات المتحدة للشرق الأوسط قد بدأت تتحقق. فقد توصلت واشنطن إلى تفاهم ضمني مع طهران بشأن برنامجها النووي، أوقفت بموجبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعليًّا أيّ تطوير إضافي مقابل إعفاء مالي محدود. وكانت الولايات المتحدة تعمل على إبرام اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، مما سيؤدّي بدوره إلى تطبيع المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل. كما أعلنت واشنطن عن خطط لإنشاء ممر تجاري طموح يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة([29]).

إذًا لم يكن 7 أكتوبر حدثًا فلسطينيًّا إسرائيليًّا فقط، بل رهان عالميّ شديد التعقيد والخطورة. ولهذا لم تتردّد الولايات المتّحدة بعد 7 أكتوبر في إعادة تأكيد أهميّة حلّ الدولتين، فمنذ بداية الحرب أصرَّ المسؤولون الأمريكيون على أن إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. ولهذا صرّح الرئيس جو بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد في مارس 2024م: “الحل الحقيقي الوحيد للوضع هو حلّ الدولتين”. وفي مايو 2024م، صرّح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان دولة إسرائيل قوية وآمنة ويهودية وديمقراطية، بالإضافة إلى مستقبل يسوده الكرامة والأمن والازدهار”([30]).

وقد سعت إيفا بيلين Eva Bellin إلى إعادة تمثّل تموقع الديمقراطية في العالم العربي على مستوى التاريخ الطويل، فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة وجيزة، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن أفضل أمل للسلام والأمن في الشرق الأوسط يكمن في توسيع نطاق الديمقراطية والحرية هناك. وبجرّة قلم، هُدّمت الفجوة بين مُثُل الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. ولكن سرعان ما بدأت الديمقراطية تصطدم بالمصالح الأمريكية الجوهرية.

وقد ثبت أن الضغط الأمريكي من أجل الإصلاح السياسي مُشتت (وربما مُزعزع للاستقرار) لحلفائه الإقليميين الذين كانت مساعدتهم حاسمة في السعي لتحقيق الاستقرار في العراق، واستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. إذ بيَّن سير الأحداث أنّ الديمقراطيّة هي وسيلة لتشبيك شبكات المصالح ومدّ النفوذ وحيازة المنافع، ويمكن أن تتحوّل إلى عدوّ للوجود الأمريكيّ نفسه([31]).

لم يكن هوس الولايات المتّحدة بالشرق الأوسط ترفًا أو ممارسة ثانويّة، بل ضرورة سياسيّة وجوديّة، فالطبيعة لا تحتمل الفراغ، ونادرًا ما يُتاح لقادة الأمن القومي اختيار ما يهتمون به، ومدى اهتمامهم به. فهم غالبًا ما يكونون عُرضة لظروف خارجة عن إرادتهم. فقد قلبت هجمات 11 سبتمبر خطة إدارة جورج دبليو بوش لتقليص التزامات الولايات المتحدة ومسؤولياتها العالمية. ودفعت الثورات في جميع أنحاء العالم العربي الرئيس باراك أوباما إلى العودة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي كان يحاول فيه سحب الولايات المتحدة. كما قلب غزو روسيا لأوكرانيا هدف إدارة بايدن المتمثل في إقامة علاقات “مستقرة وقابلة للنمو” مع موسكو، رأسًا على عقب؛ حتى تتمكن من التركيز على القضايا الإستراتيجية([32]).

إذًا الانشغال بالشرق الأوسط أو الاهتمام به هو ضرورة سياسيّة ملحّة وأكيدة لكل المتنافسين الدوليّين. وطبيعي إذًا أن تُؤثِّر الرهانات العالميّة في الظروف الأمنيّة والاجتماعيّة للشرق الأوسط، وهذا ما انتبهت له مها يحيى في مقال حديث لها، فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، عانى الشرق الأوسط من الحروب والدمار والنزوح، ولقي مئات الآلاف حتفهم مع احتدام القتال في غزة ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وفرَّ ملايين آخرون. وأدى العنف إلى تراجع المكاسب في التعليم والصحة والدخل، وتم تدمير الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء. وقد أثبتت الحرب في غزة أنها مُدمِّرة بشكل خاص؛ حيث أعادت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة إلى مستويات عام 1955م. وقدَّر البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار الشرق الأوسط وتوفير مساعدات إنسانية كافية سيكلفان ما بين 350 و650 مليار دولار([33]).

ونُلاحظ أنّ مجلّة الشؤون الخارجية تطرَّقت إلى مواضيع كثيرة ومتنوّعة حول العالم العربي سواء على مستوى دراسات حالة (دول بعينها) أو مقالات تنظيريّة. فكيف تطرّقت مجلّة السياسة الخارجيّة والشؤون الخارجيّة لرهانات القارّة الإفريقيّة؟

لا يمكن إنكار اختلاف الرهانات الفرنسيّة عن الأمريكيّة تجاه القارّة الإفريقيّة، وهذا ما برز بوضوح مع مجلّة السياسة الخارجيّة مقارنةً مع الجريدة الفرنسيّة المرموقة Le Monde diplomatiqu. فقد أبرزت النخبة الأمريكيّة توجُّسها وخوفها من عدم اهتمام الولايات المتحدة الكافي بالقارة الإفريقيّة، وبيَّن جيفري سميث Jeffrey Smith أن إرث إدارة ترامب سيظلّ في إفريقيا ملطخًا إلى الأبد بالازدراء والعداء الخطابي، فضلًا عن الصفقات المالية قصيرة الأجل التي فاقت في أهميتها مرتكزات حاسمة وحيويّة مثل الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان، وهذا أمرٌ حثَّ جو بايدن Joe Biden في الانتخابات الرئاسيّة على التركيز على شعار أنّه “معنيّ تمامًا” بمستقبل إفريقيا([34]).

ولهذا كانت الولايات المتّحدة في ظل إدارة بايدن حريصة على إعادة الانخراط مع إفريقيا. فقد سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن Antony Blinken إلى إثيوبيا والنيجر في مارس/آذار. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، زارت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس Kamala Harris غانا وتنزانيا وزامبيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لرحلة رسمية إلى إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام.

تأتي هذه الرحلات في الوقت الذي تزيد فيه الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي -البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة- من نفوذها في جميع أنحاء القارة. ويرجع هذا الاهتمام المتزايد جزئيًّا إلى أنه أصبح من الواضح أن إفريقيا لديها القدرة على أن تكون موقعًا لتوسُّع اقتصادي كبير. فبحلول عام 2030م، سيعيش حوالي 20 في المائة من سكان العالم في إفريقيا، وسترتفع هذه النسبة إلى 25 في المائة بحلول عام 2050م. ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، الذي يبلغ حاليًّا حوالي 3 تريليونات دولار، زيادة كبيرة بحلول عام 2050م. وتضافرت التحسينات في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية مع الديموغرافيا لتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا على مدى العقدين الماضيين؛ ويمكن أن تستفيد إفريقيا من نفس العوامل في المستقبل([35]).

نستفيد من هذا المقال مجموعة من الاستنتاجات؛ أهمّها وعي الولايات المتّحدة بالدور المستقبليّ المهمّ والحاسم للقارة الإفريقية مستقلًا، خاصّة على المستوى الاقتصادي، وثانيًا التنافس الدولي الشديد بهدف التموقع والتمركز وحيازة النفوذ في إفريقيا. ولهذا لم تُخْفِ الولايات المتّحدة هواجسها الاقتصاديّة تجاه القارة، وسرعان ما تمت الموافقة على نشر كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تعبر المحيطات وتربط القارة الإفريقية كنقطة جيوسياسية ساخنة للغرب([36]).

ولهذا لا يمكن أن نعزل إفريقيا عن العالم وأزماته، ونُقدِّم كنموذج تفسيري على ذلك الأزمة الأكرانيّة. ففي 20 شهر يونيو 2022م، وفي اجتماع مغلق عبر الفيديو، وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Volodymyr Zelensky نداءً عاطفيًّا إلى قادة وممثلي الاتحاد الإفريقي لدعم المجهود الحربي الأوكراني، ومقاومة الابتزاز الروسي فيما يتعلق بنقص القمح في القارة. ومع ذلك، كان من الواضح أن رؤساء الدول الإفريقية لم يهتموا بشكل خاص بما قاله زيلينسكي. فقد شارك أربعة قادة أفارقة فقط، بينما أرسل الآخرون سفراء أو وزراء خارجية. بعد المؤتمر المرئي، غرَّد رئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال Macky Sall على تويتر شاكرًا زيلينسكي على كلمته. واختتم كلمته بلغة مبتذلة أكَّد فيها على احترام الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي وأمله في التوصل إلى “حلّ سلمي للنزاعات”. وبعد بضعة أسابيع، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة شخصية في إفريقيا، ولقي ترحيبًا أكثر دفئًا من رؤساء مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا([37]).

هل يمكن أن نقول هنا: إنّ إفريقيا لا تهتمّ بالأزمات العالميّة؟ أو أنّها تأثّرت بشبكات تحالفاتها المعقَّدة مع توسُّع النفوذ الروسي والصيني في أراضيها؟ أم هي سياسة النأي بالنفس عن التحالفات والتدافع الدولي لتحقيق أهداف كثيرة، أهمّها المحافظة على وحدتها النسبيّة (الاتحاد الإفريقي مثلًا)؟ كلّ هذه الاحتمالات جائزة، لكنَّ الأهم بالنسبة لنا في البحث هو إبراز تنوُّع الآراء واختلاف شبكات المصالح والنفوذ بين بلدان القارّة، فالمصير الجغرافي والتاريخي والحضاري المشترك لا يمنع الاختلاف.

من جهة أخرى، أُجبرت الولايات المتحدة على تغيير إستراتيجياتها في القارة، سواء الاقتصادية أو السياسية، أو الأمنية؛ فإستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب مثلًا في إفريقيا لا تُجْدِي نفعًا، ولم تنجح منذ عقود. وإن إستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا لا تعمل؛ حيث ضخّت هي والمجتمع الدولي مليارات الدولارات في مكافحة الإرهاب في القارة، وكانت النتائج قاتمة: ازداد العنف المتطرف في إفريقيا بنسبة 300 في المئة في العقد الماضي، وتضاعفت أحداث العنف منذ عام 2019م. وإذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فقد أضرّت زيادة العنف بالجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ وانعدام الأمن الغذائي واحتياجات التعليم والفقر. وقد اقترح صاحب المقال إعادة التفكير في نهج واشنطن “الفاشل” لمكافحة الإرهاب في القارة واستبداله بخطة تعالج المشكلة الأساسية، وتركز على الاستثمار في الحكم الرشيد([38]).

وأعاد روبي غرامار Robbie Gramer التأكيد على هذه الفرضيّة، فلا يمكن معالجة الأزمات بالأمن والقوّة، فالديمقراطيّة مثلها مثل التنمية، يمكن أن تتحوّل إلى أداة بناء حاسمة ونافعة أكثر بكثير من دعم “الدكتاتوريّة”([39]).

تلعب القارة الإفريقيّة في الإستراتيجيّة الإمبراطوريّة الأمريكيّة دور السّوق التجاري المفتوح والخصب والبكر المستقبليّ، وأيضًا الموقع الإستراتيجي الحيوي فهي قلب العالم بطريقة من الطرق؛ حيث تفصل بين الولايات المتّحدة والشرق (الأوسط والأدنى) بكل ما يشتمل عليه من ثروات وطرقات تجاريّة (بريّة وبحريّة)، إلى جانب التصاقها تقريبًا بالقارّة الأوروبيّة، فهي عقدة مواصلات ونقطة تقاطع وهمزة وصل تجاريّة وحضاريّة وعسكريّة.

أنتج هذا الموقع الإستراتيجي تدافعًا قاتلًا تجاه القارّة، وهذا ما أبرزه هوارد فرانش Howard W. French في أحد مقالاته، ففي ختام مؤتمر برلين 1884- 1885م، الذي اشتهر بتقسيم القارة الإفريقية وتقسيم أراضيها على القوى الإمبريالية الأوروبية آنذاك، سلَّط المُوقّعون على القانون الذي أضفى الطابع الرسمي على الحدود ومناطق النفوذ الجديدة الضوء على التعليم و”الرفاهية المادية للسكان الأصليين” كمبرر لاستيلائهم التاريخي على السلطة. على مدى نصف قرن أو نحو ذلك الذي أعقب ما أصبح يُعرَف باسم “التدافع على إفريقيا”، لم تفعل أوروبا شيئًا تقريبًا لتعزيز التعليم في القارة، وألحقت بعضًا من أسوأ الفظائع التي شهدها العصر الحديث بالأفارقة؛ حيث تسابق المستعمرون على استخراج الموارد الطبيعية باستخدام الاستيلاء على الأراضي والسخرة، ونفّذوا التجنيد العسكري للقتال وتوفير الدعم اللوجستي الشبيه بحصان القطيع في حروب أوروبا([40]).

وفي الوقت نفسه، وبينما يجري تنفيذ خطط واسعة النطاق لتوسيع شبكات الكابلات مِن قِبَل تحالفات من المستثمرين والشركاء الدوليين، لا يمكن للغرب أن يغفل عن مخاطر أخرى تلوح في الأفق على الأمن القومي؛ حيث تعمل الكابلات البحرية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا الآن كنقاط ضغط حديثة للأنظمة الاستبدادية لتحل محل النفوذ الغربي وتأمين مزايا تنافسية.

وقد أبرز ناثانيال مونغاري Nathaniel Mong’are أهميّة القارّة الإفريقيّة في سياسات مقاومة تغيير المناخ العالميّة، فقد كان المؤتمر العالمي (رقم 28) لمقاومة التغيّرات المناخيّة أكثر من مجرد قمة للدول الإفريقية المعرضة بشدة للكوارث المناخية على الرغم من كونها الأقل مسؤولية عن التلوث الكربوني. فقد كان الأفارقة يأملون أن تكون لحظة محورية يتم فيها مواجهة أزمة المناخ في العالم بشكل مباشر([41]). وقد عانت القارة من ظلم استعماري غربي طويل (من القرن 15 على الأقلّ)، وهي تعاني اليوم من تلوّث بيئي وتغيُّر مناخي لم تساهم فيه ولم تستفد منه، أي أنها تعاني من الخسائر ولا تستفيد أبدًا من أيّ أرباح.

اشتركت مجلّة السياسة الخارجيّة مع الجريدة الفرنسيّة في مواضيع عديدة مطروحة للنقاش حول إفريقيا، وأهمّها المسألة الديمغرافيّة، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8 مليارات نسمة إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100م، وهو نموّ مدفوع إلى حد كبير بظاهرة تسمى “الزخم السكاني”. ويحدث الزخم السكاني عندما يؤدي وجود جيل كبير من الشباب في سنوات الإنجاب إلى تجاوز عدد المواليد عدد الوفيات. وبالنظر إلى هذا الزخم، لا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله السياسات أو تنظيم الأسرة للحد من النمو السكاني خلال العقود القليلة المقبلة، وخاصّة في إفريقيا باعتبارها من أكبر الفضاءات التي تتميّز بظاهرة الزّخم السكّاني([42]).

اعتنت مجلّة الشؤون الخارجيّة من ناحيتها أشدّ العناية بالقارة الإفريقيّة Foreign Affairs، فقد تضمّن موقعها الإلكتروني 6136 مقالًا مرتبطًا بالكلمة المفتاحيّة (Africa). ورغم ذلك، بيّن ألوفيمي تاوو Olúfẹmi Táíwò أنّه لا تزال إفريقيا غير مفهومة جيدًا مِن قِبَل بقية العالم، وكثيرًا ما يتم تشويهها في المحادثات العالمية، سواء في أعمال الباحثين الأفارقة أو في تقارير الصحفيين الأجانب أو رسائل عمال الإغاثة. فهم يميلون إلى رؤية إفريقيا على أنها استثنائية وبارزة الاختلاف. ويشكل عدم التماثل الطريقة التي يصف بها الناس -الأفارقة وغير الأفارقة على حد سواء- القارة. على سبيل المثال، يُنظَر إلى بلجيكا (بتوتراتها الدائمة بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالفلمنكية)، وكندا (موطن انفصالية الكيبيكيين الحاقدة أحيانًا)، وروسيا (حيث يتم تقسيم العديد من الأقليات العرقية بشكل غير مستقر إلى جمهوريات)، على أنها اتحادات متعددة القوميات، ولكن تُحشر دائمًا القارة الإفريقيّة في خانة الاختلاف مع عدم قدرتها على الاتّحاد([43]). لا يمكن أن نفهم هذه الوصوم الاجتماعيّة المحقّرة والصور النمطيّة بدون وعي بالتاريخ الثقيل للاستشراق؛ حيث وُصم الشرقي دائمًا بالفوضى وعدم الانقياد للقانون والتمرّد والشهوانيّة غير المُسيطر عليها([44]).

ويُعدّ التاريخ والتأريخ لبّ رحى فهم الواقع الإفريقي والمستقبل، ففي عام 1958م، عندما كتب كوامي نكروما Kwame Nkrumah في مجلة الشؤون الخارجيّة Foreign Affairs كأول رئيس وزراء لغانا، لم يكن قد حقَّق الاستقلال عن حكامهم الاستعماريين الأوروبيين سوى عدد قليل من البلدان في القارة الإفريقية. وقد وصف نكروما، وهو من أبرز دعاة الوحدة الإفريقية، تصميمًا مشتركًا بين القادة الأفارقة “لرؤية إفريقيا حرة ومستقلة”، ولتعزيز التنمية الاقتصادية، و”اتباع سياسات خارجية قائمة على عدم الانحياز”. وكتب أنه إذا لم يدعم الغرب الدول الإفريقية في هذه المساعي، فإنها “ستضطر إلى التحول إلى مكان آخر”، و”هذا ليس تحذيرًا أو تهديدًا، بل هو بيان مباشر للواقع السياسي”.

وقد كتب الصحافي والناشط الجنوب إفريقي المناهض للفصل العنصري كولين ليغوم Colin Legum في عام 1965م أن الديناميكيات السياسية الإفريقية “كانت تميل بقوة إلى إحداث تغييرات جذرية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي”. لكنّ مستقبل القارة كان لا يزال في متناول اليد، واستمر قادة الاستقلال في مشاركة وجهات نظرهم حول علاقة إفريقيا المتغيرة بالعالم، وكتبوا واضعين في اعتبارهم قراء الشؤون الخارجيّة Foreign Affairs الغربيين في الغالب.

وفي مقال نُشر عام 1962م، قدَّم الغيني سيكو توريه Sékou Touré الوحدة الإفريقية كأداة “لا غنى عنها” لتجاوز نظام اقتصادي عالمي غير متكافئ إلى حد كبير، وتنبَّأ بأن إنهاء الاستعمار “سيُغيِّر الهيكل الدولي … بشكل عميق”. وفي العام نفسه، سلَّط أبو بكر تفاوا باليوا Abubakar Tafawa Balewa النيجيري الضوء على مسؤولية الدول الإفريقية المستقلة “في مساعدة زملائها على نيل الحرية”، وضرورة “إعطاء الدول الإفريقية صوتًا فعالًا” داخل الهيئات الدولية، لكنَّه أكَّد أيضًا على ضرورة “التمييز بين المثل العليا والواقع”، وسط دعوات إلى زيادة توحيد القارة.

أيضًا وفي عام 1966م، حثَّ الزعيم التنزاني جوليوس نيريري Julius Nyerere الغرب على دعم عملية إنهاء الاستعمار حتى النهاية. وكتب يقول: “يجب القضاء على الاستعمار في إفريقيا قبل أن تشعر أيّ دولة مستقلة في مرحلة ما بعد الاستعمار بالأمان”. فإفريقيا “الحرة تنتظر الآن، وبشيء من نفاد الصبر، لترى ما إذا كان الغرب ينوي حقًّا الوقوف إلى جانب المساواة بين البشر والحرية الإنسانية”([45]). يُقدّم لنا هذا المقال مرتكزات أساسيّة لتعامل المؤسسات الأكاديمية والسياسيّة الأمريكيّة مع إفريقيا، أوّلا دعّمت المجلّات الأمريكيّة مثل مجلة الشؤون الخارجيّة سياسيّي مرحلة ما بعد الاستعمار في إفريقيا، وقدّمت لهم منابر للنقاش والنقد وخاصة منهم من كان معاديًا للاستعمار الفرنسي. وثانيًا: بيّنت المقالات المكتوبة في نفس هذه المجلّات وعيها بالاستشراف وتموقع سياسات القارة الإفريقيّة في قلب السياسات الخارجيّة الأمريكيّة.

تُمثّل القارة الإفريقيّة مكانًا لإبراز التناقضات الحضاريّة والإنتاجيّة، فهي قارة شاسعة ووفيرة، تبلغ مساحتها حوالي عشرة أضعاف مساحة الهند وثلاثة أضعاف مساحة الصين، وهي موطن لما يقرب من 18 في المائة من سكان العالم وحوالي 30 في المائة من موارده المعدنية. ولكن مع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد قليلًا عن 2.000 دولار أمريكي، تظل القارة الأفقر حتى الآن. ومن بين 46 دولة صنَّفتها الأمم المتحدة على أنها الأقل نموًّا، هناك 35 دولة إفريقية. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكان القارة في بلدان يقل فيها متوسط العمر المتوقع والدخل والتعليم عن المتوسط العالمي([46]).

لم تُهمل مجلّة الشؤون الخارجيّة مثل نظيرتها مجلة السياسة الخارجيّة الرهانات الاقتصاديّة المستقبليّة لأمريكا في القارّة، ففي عام 2023م، قام كبار المسؤولين الأمريكيّين بـ17 زيارة إلى القارّة، مع زيارة بايدن لأنغولا، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للقارة منذ عام 2015م. أما على الجانب التجاري، فقد أبرمت الشركات الأمريكية أكثر من 500 صفقة في إفريقيا بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار خلال فترة ولاية بايدن([47]).

وفي هذا السياق، بيّن جود ديفيرمانت Judd Devermont أنّ على أمريكا ألَّا تتردّد في التدخّل في شأن القارّة خاصّة على مستوى فرض السّلام والمساعدات السياسيّة والاجتماعيّة السلميّة، فقد واجهت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أزمات لم تشهدها منذ أكثر من 30 عامًا. فمنذ عام 2020م، تعصف بالمنطقة انقلابات ونزاعات شديدة؛ حيث شهدت المنطقة تسعة انقلابات عسكرية في خمس سنوات، وهو عدد يفوق إجمالي عدد الانقلابات في المنطقة بين عامي 2010 و2020م. في عام 2023م، عاشت المنطقة أكبر عدد من النزاعات القائمة على الدولة (28) في العالم، واستأثرت بما يقرب من نصف جميع النازحين داخليًّا (34.8 مليون شخص) في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، تدوس الحكومات على الأعراف الديمقراطية إلى جانب التلاعب بنتائج الانتخابات، كما حدث في زيمبابوي (2023م)، والتخلي عن تحديد فترات الولاية في توغو (2024م)، وتأجيل الانتخابات في السنغال (2024م). وطرد المجلس العسكري في مالي للمجلس المتحد([48]).

كيف يمكن لإفريقيا أن تتعايش مع عالم متعدّد الأقطاب ومتشابك المصالح حدّ الفوضى؟ بيَّن لاندري سينيا Landry Signé أن العالم يبتعد عن التعددية. فقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ، وهاجمت منظمة التجارة العالمية، وهددت بإشعال عدة حروب تجارية. وتفاوضت المملكة المتحدة على خروج “فوضوي” من الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك مكان واحد يخالف هذا الاتجاه. فعلى مدى العقد الماضي، تحركت إفريقيا بسرعة نحو التكامل الإقليمي. فقد تم إطلاق سلسلة من المبادرات، بما في ذلك إطلاق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م (خارطة طريق مشتركة للتكامل والتحول الاجتماعي والاقتصادي لإفريقيا بحلول عام 2063م)، وجواز سفر الاتحاد الإفريقي الموعود، أي جواز السفر الموحد الجديد([49]).

إذًا فعلى القارة الإفريقيّة أن تُراهن على وحدتها، فهي منذ بداية التوسّع الاستعماري عانت كثيرًا من نظريّة فرّق تَسُد وتضرّرت من النظريّات الانقساميّة والتلاعب على الاختلاف اللغوي والديني والعرقي بين أبنائها مِن قِبَل الاستعمار. فالوحدة الإفريقية هي الترياق المناسب لأزمات العالم الراهنة. وأهمّ أشكال الوحدة هي الوحدة الاقتصاديّة فهي الطريق الأمثل والأسرع للوحدة الاجتماعيّة، مع ضمان المشتركات الثقافيّة والحضاريّة والجغرافيّة.

في نفس هذا السياق لم يُخْفِ الفاعلون الدوليّون هَوَسهم بالقارة وثرائها، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2024م؛ حثَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Vladimir Putin، في قمة بريكس الأخيرة، دول “الجنوب العالمي” على بناء بديل للنظام العالمي الحالي. كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ Xi Jinping في خطابه إلى “تعزيز التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي”، واضعًا مجموعة بريكس -التي أسَّستها البرازيل وروسيا والهند والصين والهند في عام 2009م، والتي نمت بشكل كبير في العقد الماضي– “كطليعة لدفع إصلاح الحوكمة العالمية”. والأهمّ أنّه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُشيّد فيها الزعيمان بالجنوب العالمي. فقد كرر بيان مشترك صدر في مايو 2024م هذه العبارة عدة مرات([50]).

وقد أكّدت مقالات أخرى كثيرة تنافس المؤثّرين العالميّين على إفريقيا؛ فقد كتب الباحثان هال براندز Hal Brands وجون لويس غاديس John Lewis Gaddis John Lewis Gaddis في مجلة الشؤون الخارجيّة Foreign Affairs في أكتوبر 2021م: “لم يعد الأمر قابلًا للنقاش”، فالولايات المتحدة والصين “تدخلان حربًا باردة جديدة خاصة بهما”، ومن ساحاتها الأهمّ هي القارة الإفريقيّة([51]).

الخاتمة:

تبيّن لنا من خلال هذا المقال المُعنون “المؤسسات الأكاديمية الغربيّة وإنتاج المعرفة حول إفريقيا: من خلال مجلّة السياسة الخارجيّة (Foreign Policy)، والشؤون الخارجيّة (Foreign Affairs)، وجريدة Le Monde diplomatique الفرنسيّة”، تفاعلًا مؤثّرًا للمؤسّسات العالمة الغربيّة مع رهانات وتحوّلات العالم العربي والقارة الإفريقيّة.

واستنادًا إلى الاشكاليّة الأساسيّة التي تخلّلت مُجمل البحث والمطروحة من المقدّمة فقد تبيّن لنا:

- كانت المقالات الأمريكيّة أكثر جرأة في التعامل مع قضايا الوطن العربي من الصحيفة الفرنسيّة، سواء على مستوى شموليّة القراءة أو عمقها أو نقد التعامل الغربي مع قضايا العرب. كما تميّزت مجلّة الشؤون الخارجيّة والسياسة الخارجيّة بربطها دراسة الماضي بفهم الحاضر واستشراف المستقبل في العمل الواحد، مع اعتماد عدد كبير من المقالات الفرنسيّة على الأحوال الراهنة وشواغل الحاضر.

- لا يمكن فَهْم واقع القارّة الإفريقيّة بدون تفهُّم ودراسة تاريخها القاسي الذي فُرض عليها فرضًا بسبب مؤسّسة الاستعمار؛ حيث شُوِّهت بناها الاجتماعيّة وشبكات علاقات إنتاجها الاقتصاديّة مع خلل عميق في طبيعة التمثّلات الثقافيّة. هنا حضرت التأثير الفرنسي أكثر بكثير من التأثير الأمريكي، ولهذا برز لنا بوضوح تركيز المجلّات الأمريكية على التاريخ الاستعماري للقارّة أكثر من الجريدة الفرنسيّة.

- الفرق الأهمّ بين المقاربة الفرنسيّة والأمريكيّة للقارّة الإفريقيّة هو الواقعيّة الفرنسيّة، والإستراتيجيّة الأمريكيّة. ففرنسا هدفها المحافظة على المنافع والمصالح المُحصّلة سابقًا، أي هاجس آنيّ حاليّ متوجّس من الفقدان. أما الولايات المتّحدة فهي راغبة في بناء مشروع وخُطط وآفاق، ولهذا لا تبتغي تجاهل عامل الزَّمن أو تجاوز المراحل، أي ليست على عجلة من أمرها. وهذا ما يُجبر فرنسا على اتّساع التكتيك والولايات المتّحدة المراهنة على الإستراتيجيّة. أمّا بلغة التحقيب والتأريخ، فالولايات المتّحدة مراهنة على المستقبل دون نسيان الحاضر وتوظيف الماضي، أمّا فرنسا فهي معتمدة التاريخ وشبكات مصالحه ومتخوّفة من تعقيدات الحاضر ومتوجّسة من مزالق المستقبل.

- أجمعت المؤسسات الأكاديمية الغربيّة على المستقبل المهمّ والفارق للقارة الإفريقيّة، بشريًّا واقتصاديًّا، وهذا ما أنتج بالضرورة الصراع العالمي على القارّة سواء بين القوى الصاعدة (روسيا، الصين، الهند…) والقوى الكلاسيكيّة (إنجلترا وخاصة فرنسا) والدولة الأقوى وهي الولايات المتّحدة.

- لا يمكن أن نهمل القوى الداخليّة الفاعلة والمحليّة للقارة الإفريقيّة، فقد أبرزت السنوات الأخيرة بروز نخبة (سياسيّة، اقتصاديّة، عسكريّة) شابّة في القارّة لم تُخْفِ وعيها بطبيعة الصراعات العالميّة وقسوة الماضي وأهميّة مستقبل القارّة، وهذا ما أنتج وعيًا نقديًّا جماعيًّا وبروز حركات اجتماعيّة (مظاهرات، انقلابات) ذات أجندات محليّة مع وعي واستثمار متقن للتوازنات العالميّة.

- ……………………

[1] Olivier Pironet, «De Gaza à la Cisjordanie, un siècle d’oppression et de résistance», Le Monde diplomatique, Juillet 2025, pp.8-9

[2] Gilbert Achcar, «Gaza ou la faillite de l’Occident», Le Monde diplomatique, Juin 2025, pages 1, 6 et 7

[3] Quentin Müller, «Quinze ans d’instabilité au Yémen», Le Monde diplomatique, Janvier 2025

[4] Angélique Mounier-Kuhn, «Syrie, l’année zéro de l’après-dictature Une économie à terre», Le Monde diplomatique, Janvier 2025

[5] Gérard Prunier, «Soudan, de la transition à la dislocation», Le Monde diplomatique, Mars 2024, pages 12 et 13

[6] Philippe Decraene, «L’Allemagne de l’Ouest s’intéresse au développement de l’Afrique française», Le Monde diplomatique, Août 1958, p. 4

[7] Rémi Carayol, «En Afrique, le gendarme est (presque) nu,», Le Monde diplomatique, Janvier 2025, p. 13

[8] Rémi Carayol, En Afrique de l’Ouest, le panafricanisme rime désormais avec «dégagisme», Le Monde diplomatique, Septembre 2024, pages 10 et 11

[9] Sabine Cessou, «Pas de paix en Afrique sans respect des institutions», Le Monde diplomatique, 3 décembre 2019

[10] Anne-Cécile Robert, Le grand retour du train en Afrique de l’Est,», Le Monde diplomatique, Février 2019, pages 10 et 11

[11] Sabine Cessou, «Afrique de l’Ouest : quand le contrôle des naissances devient une priorité politique», Le Monde diplomatique, 15 mars 2019

[12] Benoît Bréville, «De l’art d’ignorer l’Afrique, Manuel d’autodéfense intellectuelle — Histoire», 2024, Récrire, p.106-107

[13] Ibid

[14] Jean-Christophe Servant, «De la Sierra Leone à l’Afrique du Sud, questions sur les bienfaits de l’électricité turque», Le Monde diplomatique, 5 octobre 2023

[15] «Refonder les relations Europe-Afrique», Le Monde diplomatique, Avril 2023, page 2

[16] Anne-Cécile Robert, «Face aux injonctions occidentales, un refus de s’aligner La guerre en Ukraine vue d’Afrique», Le Monde diplomatique, Février 2023, pages 6 et 7

[17] Sabine Cessou, «En Afrique, des «conflits intra-étatiques de nature politique», Le Monde diplomatique, 10 août 2022

[18] André-Michel Essoungou, Manipulations en Afrique, Le Monde diplomatique : Feu sur les libertés «Manière de voir», 182, avril-mai 2022

[19] Alhadji Bouba Nouhou, «Une normalisation freinée par la question palestinienne Lente progression d’Israël en Afrique», Le Monde diplomatique, Décembre 2017, page 21

[20] Boubacar Boris Diop, «Quand l’Occident n’inspire ni peur ni respect Après la pandémie, le réveil de l’Afrique ?», Le Monde diplomatique, Juillet 2020, page 11

[21] Sabine Cessou, «La santé mentale, parent pauvre en Afrique», Le Monde diplomatique, 24 janvier 2020

[22] Shadi Hamid, “Lessons for the Next Arab Spring Ten years after Egypt’s coup, Washington has yet to learn that authoritarian stability is an illusion”, Foreign Policy, July 2, 2023

[23] Vali Nasr, “In Post-Assad Middle East, Iran’s Loss Is Turkey’s Gain”, Foreign Policy, December 10, 2024

[24] Kabir Taneja, “Can a ‘New’ Middle East Survive the ‘Old’?”, Foreign Policy, January 29, 2025

[25] Kabir Taneja, “India’s New Middle East Strategy Takes Shape”, Foreign Policy, November 17, 2023

[26] Maria Fantappie and Vali Nasr, “The Dangerous Push for Israeli-Saudi Normalization”, foreign affairs, July 11, 2024

[27] Michael McFaul and Abbas Milani, “The Real Meaning of Putin’s Middle East Failure”, foreign affairs, July 25, 2025

[28] Vali Nasr, “All Against All The Sectarian Resurgence in the Post-American Middle East Vali Nasr”, foreign affairs, January/February 2022

[29] Maria Fantappie and Vali Nasr, “The War That Remade the Middle East How Washington Can Stabilize a Transformed Region”, foreign affairs, January/February 2024

[30] Marwan Muasher, “The Case for a New Arab Peace Initiative”, foreign affairs, October 29, 2024,

[31] Eva Bellin, “Democratization and Its Discontents Should America Push Political Reform in the Middle East?”, foreign affairs, July/August 2008

[32] Matan Chorev and Joel Predd, “America Should Assume the Worst About AI How to Plan for a Tech-Driven Geopolitical Crisis”, foreign affairs, July 22, 2025

[33] Maha Yahya, “The Fatal Flaw of the New Middle East”, foreign affairs, March/April 2025

[34] Jeffrey Smith, “Biden Should Ditch Trump’s Tainted Legacy in Africa”, foreign policy, March 4, 2024,

[35] Narayanappa Janardhan, Husain Haqqan. “Washington Should Reconsider Its Economic Gameplan in Africa”, foreign policy, May 4, 2023

[36] Joseph B. Keller, “The Next Superpower Battlefield Could Be Under the Sea in Africa”, foreign policy, March 10, 2023

[37] Kimberly St. Julian-Varnon, “Ukraine’s Story Can Find Listeners in Africa”, foreign policy, August 30, 2022

[38] Sara Jacobs, “A New U.S. Approach in Africa: Good Governance, Not Guns”, foreign policy, December 12, 2022

[39] Robbie Gramer, “Biden’s Africa Summit Has Democracy on the Agenda, But Not the Invite List”, foreign policy, November 17, 2022

[40] Howard W. French, “How Africa Can Avoid Getting Scrambled”, foreign policy, December 19, 2022

[41] Nathaniel Mong’are, “Fossil Fuel Nations Almost Sabotaged a Climate Deal That Could Save Africa”, foreign policy, December 15, 2023

[42] Ashley Ahn, “Demography Is Destiny in Africa”, foreign policy, August 26, 2023

[43] Olúfẹ́mi Táíwò, “Out of Africa The Real Roots of the Modern World”, foreign affairs, May/June 2022 Published on April 19, 2022

[44] – إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: محمد عصفور، دار الآداب، بيروت، 2022م.

[45] “Africa Throws Off Colonial Rule How Independence Leaders Envisioned the Continent’s International Role”, foreign affairs, August 7, 2022

[46] Mo Ibrahim, “Africa’s Past Is Not Its Future How the Continent Can Chart Its Own Course”, foreign affairs, November/December 2022 Published on November 1, 2022

[47] Ken Opalo, “A Trumpian Policy for Africa What the Continent Stands to Gain From a Transactional White House”, foreign affairs, December 4, 2024

[48] Judd Devermont, “Africa Needs More American Involvement—Not Less As in Past Periods of Turmoil, Washington Can Help”, foreign affairs, June 27, 2024,

[49] Landry Signé, “How Africa Is Bucking the Isolationist Trend The Continent Is Promoting Free Trade and Free Movement”, foreign affairs, May 23, 2018

[50] Zachariah Mampilly, “What “the Global South” Really Means A Modern Gloss for Old Divisions”, foreign affairs, April 1, 2025

[51] Brett L. Carter, “Why the New Cold War Will Split Africa And How America Can Win Over the Continent”, foreign affairs, September 20, 2023