حدّدت رسالة النّبي محمّد– صلى الله عليه وسلم– من أول يومٍ موقفها تجاه العِلْم بأنها رسالة ﴿اقرأ﴾ التي تشجّع أهلها على التعلّم والتعليم؛ وليس بغريبٍ أنه كلما حلّ الإسلام واستوطن بقعة من الأرض غرس فيها بذور الثقافة والنمو العقليّ على مستوى الفرد والمجتمع، ولم يكد الإسلام يرسّخ قدمَيْه بغرب إفريقيا حتى قامت فيه مراكز أساسية للتعليم، من أشهرها: تِكْرُور، ووَلاتَ، وجِنِّي، وغاوُو، وتمبكتو، وأغدس، وكانم، وبرنو، وصكتو، وكنو، وزاريا.. وغيرها (1).

ويُذكر أنّ بعض هذه المراكز كانت لها مكانة عظيمة؛ حتى قصدها كبار الأئمة من المشرق العربي، كأمثال الماغلي (ت: 776هـ)، وتمّت التبادلات العلمية، من علماء وكتب وأدوات التعليم، كالأوراق والأقلام والدواة (2), بين المراكز العلمية في غرب إفريقيا وأخواتها في المشرق العربي.

ومن تلك الأدوار التي قامت بها هذه المراكز تكوين نخبٍ من العلماء في أجيال متعاقبة، ولا شك أنّ المخطوطات الضخمة ذات القيم العلمية الراقية، التي تحتفظ بها الجامعات والمعاهد في غرب إفريقيا، تنبئ عن الجهود المكثفة التي بذلها بعض هؤلاء العلماء في إثراء التراث الإسلاميّ والعربي (3).

وقد تعدّدت البحوث حول التعليم العربيّ الإسلاميّ في إفريقيا، لكنها انحصرت في المدن القديمة للتعليم بغرب إفريقيا، كتمبكتو وجِنِّي وولاتا وكانو، مما أدّى إلى ظنّ بعض من تنقصهم المعلومات الدقيقة عن الإسلام في غرب إفريقيا أنّ حركة الدراسات العربية والإسلامية لم تتجاوز حدود هذه البلدان المشهورة، والصحيح خلاف ذلك؛ فهناك مدنٌ عدة في هذه المنطقة لم تلتفت إليها الأنظار بعد– تقع أكثرها في مناطق الأقليات الإسلامية– مثل: بوركينافاسو، وسيراليون، وغينيا، وتوغو، وغانا، على سبيل المثال لا الحصر.

ومع أنّ أنشطة التعليم العربيّ الإسلاميّ في الأقليات الإسلامية تبدو ضئيلة إذا قورنت به في الأغلبيات الإسلامية، مثل: نيجيريا، ومالي، والسنغال، فإنه لا تتضح الصورة الكاملة لحركة الدراسات العربية والإسلامية في غرب إفريقيا جملة إلا إذا وُجّهت بحوث دقيقة للوقوف على ما يخصّ الأقليات الإسلامية فيها، فالأقليات الإسلامية على ما بها من ضعف الهوية الإسلامية لها ميزات خاصّة؛ إذا تركنا الخصائص التي تشترك فيها مع الأغلبيات الإسلامية جانباً.

هذا هو منطلق هذا البحث عن نشاط تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جمهورية غانا، من مطلع القرن العشرين الميلادي حتى وقتنا الحاضر.

المبحث الأول: تحديد العلاقة القوية بين الإسلام واللغة العربية:

تلاشت العلاقة التي بين الأديان السماوية، مثل اليهودية والنصرانية، واللغات التي نزلت بها، وفي المقابل؛ ظلّت العلاقة التي بين الإسلام واللغة العربية متماسكة؛ برغم التحديات الصعبة التي واجهتها عبر القرون.

ومع أنّ القرآن أُنزل بالعربية؛ فإنّ رسالة الإسلام رسالةٌ عالمية، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء : 107]، فلم تعد اللغة العربية منذ بزوغ فجر الإسلام لغةً خاصّةً بقوم، أو لغةً مقيدةً بمكانٍ جغرافيٍّ معين، بل أصبحت لغة الإسلام وثقافته (4), ينتمي إليها ويباهي بها كلّ مَن شرح الله صدره للإسلام، ومن المسلَّم به أنّ كثيراً من رواد الأئمة الذين قاموا بخدمة هذه اللغة، كابن المقفع (ت: 142هـ)، وسيبويه (ت:180هـ)، والفيروزآبادي (ت: 817هـ)، ما كانوا من نسلٍ عربيٍّ خالص.

وقديماً أكّد الشافعي (ت: 205هـ) العلاقة الوطيدة بين اللغة العربية وشعائر الإسلام قائلاً: «فعلى كلّ مسلمٍ أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افتُرض عليه من التكبير، وأُمر به من التسبيح والتشهد.. وغير ذلك» (5), وكذلك أقرّها ابن تيمية (ت: 728هـ) في حديثه عن كراهية الخطاب بغير العربية، فقال: «… وأيضاً فإنّ نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرضٌ واجب؛ فإنّ فَهْم الكتاب والسنّة فرض، ولا يفهم إلا بفَهْم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (6).

إنّ ارتباط الإسلام بالعربية هو العامل القويّ الذي أدى إلى إقبال المسلمين على اللغة وإلمامهم بها في كلّ الأقطار والأمصار، وهذا ما ألمح إليه بروكلمان: «بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من الاتساع مدىً لا تكاد تعرفه أيّ لغة من لغات العالم» (7), وتقدّم لنا هذه المقولة المهمّة فكرةً أساسيةً عن المحاولات التي قام به أفراد المسلمين في الأقليات الإسلامية على تعلّم القرآن وتأصيل مهارات اللغة العربية وتجسيدها، فإنه من المستحيل أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة سليمة، ويفهمها فَهْماً صحيحاً، من غير أن تتوفر لديه المؤهلات الأساسية في اللغة العربية.

أقبل جمٌّ غفيرٌّ ممن أسلم في غرب إفريقيا على القرآن واللغة العربية تعلّماً وتعليماً، وكان الغرض الرئيس في بادئ الأمر معرفة قراءة القرآن وأركان الإسلام، وما يترتب عليها من أوامر ونواه، ولكن ما يكاد ينشغل الفرد بدراسة مقدمات اللغة العربية حتى تجذبه أمواج هذه اللغة، فيغوص في أعماقها على قدر طاقته اللغوية وموهبته الذهنية.

وعلى هذا المنوال؛ أكبّ المسلمون على تعلّم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الحلقات العلمية المتوفرة في غرب إفريقيا، حتى برز منهم علماء وأساتذة لا تُنكر جهودهم وإنتاجاتهم العلمية والأدبية (8).

ومن البلاد المشهورة التي أسهمت في تأسيس هوية الإسلام ودراسة اللغة العربية في شمال غانا: صَلْغا، كِيتِ كِراثِي، يَنْدِ، بُنْدُغُ، يَجِ، بُكُو، وَا، تَمَالِي، وفي جنوبها: كُمَاسي، كِيبْ كُوسْت، تَكُرادِ، كوفوريدُوا، أَكْرا.

والعلاقة التي بين الإسلام واللغة العربية لها أثرٌ جلي، ينعكس على جميع اتجاهات التعليم العربيّ الإسلاميّ في غرب إفريقيا على اختلاف مستوياتها، فمن ناحية تنظيم المواد الدراسية مثلاً تعدّ العلوم الدينية، مثل: القرآن والتفسير والحديث والتوحيد والفقه علوماً أساسية، أما العلوم اللغوية، كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق، فتعدّ علوماً ثانوية.

وهذا؛ لأنّ الدافع الأساسيّ للعناية باللغة العربية في هذه المنطقة هو الحفاظ على ثوابت الهوية الإسلامية، وقد أومأ جمال أحمد محمود إلى ذلك قائلاً: «فالعلاقة بين اللغة العربية والإسلام لا تحتاج إلى بيان، ولكن تبدو بالنسبة للأقليات الإسلامية والبلاد غير الإسلامية وسيلة مهمّة للاحتفاظ بكيانها الإسلامي، ووسيلة لوقف تدهور الأصالة الثقافية للمسلمين في هذه البلاد» (9), وكذلك تظهر آثار هذه العلاقة في مؤلفات علماء المسلمين بغرب إفريقيا شعراً ونثراً.

المبحث الثاني: نشأة الدراسات العربية والإسلامية ومراحل تطورها في غانا:

من الصعب تحديد نشأة تعليم اللغة العربية في غانا، ولكن يرجّح «توماس هودكين»، وهو من أبرز الباحثين الذين عُنوا بمعرفة أثر الإسلام في تاريخ غانا وثقافتها، أنّ نواة حركة الدراسات العربية والإسلامية غُرست في منتصف القرن 15 الميلادي، أو أقدم على ما يبدو، بمجيء الإسلام إلى شمال غانا (10).

والواقع أنه لم يُعثر بعدُ على آثار أو وثائق علمية تدعم هذا الادّعاء، لكن الازدهار الذي تميزت به هذه الحركة في النصف الأخير من القرن 18 إلى مطلع القرن 20 الميلاديين في المناطق الشمالية، مثل صَلْغا ويَنْدِ ووَا.. وغيرها، لا بدّ له من سابقٍ يلحق به.

وهذه المراكز الأساسية للتعليم- كما مرّ آنفاً- لم تكن مشهورة كغيرها في مالي والسنغال والنيجير ونيجيريا وموريتانيا وهلّم جرّاً، فلم يلتفت لها بال، إلا أنّ إسهاماتها في ترسيخ دعائم حركة اللغة العربية في غانا قد أقرّ بها بعض الباحثين (11).

تمركزت حركة الدراسات العربية والإسلامية في شمال غانا زهاء قرنٍ أو أكثر قبل أن تتسرب إلى جنوبها، وباتفاق المؤرخين والمحققين: دخل الإسلام في شمال غانا في أوائل القرن 15 الميلادي على أيدي بعض التجار من قبيلتَي ديولا وهوسا (12), ومن الباحثين من قدّروا نشأة التعليم العربيّ الإسلاميّ في غانا بدخول الإسلام فيها (13), باعتبار أنّ الإسلام دينٌ لا يستغني عن القراءة والكتابة.

إلا أنه، وإن كان دخول الإسلام تلازمه الحركات العلمية والثقافية في أكثر الأحايين، يلاحظ- كما يذكر «تِمُوتِ إنْسُولْ»- أنّ تجار «ديولا» الذين أسلم على أيديهم سكان غانا، قبل مجيء تجار «هوسا»، كان همّهم الأول وشغلهم الشاغل ممارسة التجارة وحصد الربح (14), فيُستبعد أن يكون للحركات العلمية في شمال غانا صلةٌ متينةٌ بنشأة الإسلام فيها، فلم تظهر بصمات حركة تدريس اللغة العربية في شمال غانا إلا بعدما استقرّ فيها تجار الهوسا في أوائل القرن 17 الميلادي، ونجاحُ الهوساويين في بثّ الثقافة الإسلامية في غانا يرجع إلى وجود العلماء العاملين والدعاة المخلصين من بينهم (15).

وتؤكد الأسانيد التاريخية أنّ التعليم العربيّ الإسلاميّ لم يزدهر في جنوب غانا إلا بعد انهيار سوق صلغا سنة 1892م، عندما نشبت الحرب الأهلية بين أسرتَي ليفو (Lepo) وكنياس (Kanyase)؛ ما أدى إلى انتقال مجموعة كبيرة من التجار والعلماء إلى مدنٍ وقرى أخرى في الشمال والجنوب (16).

وكان لمراكز الدراسات العربية الإسلامية، في شمال غانا أو جنوبها، أثرٌ فعّالٌ في تثقيف المنطقة قبل مجيء المستعمرين ورجال الكنائس والتبشير الذين تولّوا إدارة التعليم المدني فيما بعد، وكان المثقف في نظر المواطنين يومئذ هو ذلك الفرد الذي تجلّت على يديه طاقة تسخير اللغة العربية قراءة وكتابة (17), ويُروى أنه تولّى بعض مثقفي المسلمين مناصب مرموقة في مجال تنظيم الدولة، خصوصاً في مملكات أمراء المنطقة في الشمال والجنوب (18).

ومن أبرز الأعمال التي قام بها بعض هؤلاء القدامى: تدوين التاريخ المحليّ باللغة العربية أو باللغات المحلية بواسطة الحروف العربية.

عموماً؛ ينحصر تطوّر حركة التعليم العربيّ الإسلاميّ في غانا عبر العصور في خمس مراحل متلاحقة: الكتاتيب، وحلقات الدرس، وتأسيس المدارس الإسلامية المنظمة، واندماج التعليم المدني في المدارس الإسلامية، والدراسات العربية والإسلامية في المرحلة الثانوية وما فوقها، وإليك تفاصيل كلٍّ منها:

المرحلة الأولى: الكتاتيب:

لا يُعرف بالضبط بداية نشأة الكتاتيب في غانا، والمسلَّم به أنها ظلّت باقية وفعّالة حتى الربع الأخير من القرن العشرين، وأنها تزامنت مع المرحلتَيْن اللاحقتَيْن لها: (حلقات الدروس، والمدارس الإسلامية المنظمة).

والغرض الأساسيّ من تأسيس الكتاتيب، في غرب إفريقيا عموماً، هو تعليم صبية المسلمين القراءة وتلاوة القرآن الكريم والصلاة والدعاء، ولم يُشترط في مدرّسي الكتاتيب النبوغ والمهارة في اللغة العربية، ويؤكد ذلك انتشار الكتاتيب في كلّ مكان، فكلّ مَن يجيد قراءة القرآن ويتقن كتابته يصلح أن يكون معلّماً في الكتاتيب، سواء فهم معاني الآيات القرآنية أو لا، ومسؤولية المعلّمين في الكتاتيب مقصورة على مهمتَيْن: التهجّي، وقراءة القرآن الكريم قراءة سليمة؛ وعليه أطلق بعضهم على الكتاتيب: «مدرسة القرآن»، ومنهم من سمّوها بـ«مدرسة اللوح»؛ من باب إطلاق الآلة على ما يُؤدّى بها؛ فإنّ اللوح كان من الأدوات الدراسية الأساسية في الكتاتيب.

ودَوْر القرآن في ترسيخ الإيمان في قلوب الناشئة أصحّ ما يكون إذا أدرك التلاميذ ما يقرؤون من الآيات، لكن قراءة القرآن في كتاتيب غانا قلّما كانت مصحوبة بالفّهْم في المراحل الأولى.

ويبدو أنه لا توجد فروقٌ شاسعةٌ في منهج التعليم في الكتاتيب على ساحة غرب إفريقيا من ناحيتَي الشكل والمضمون، فأحياناً تؤسّس في المساجد، وطوراً في ميادين فسيحة في الهواء الطلق أمام منازل المعلّمين، وقد يُخصّص لها حجرةٌ معينةٌ من حجرات البيت، وفي كلٍّ لا يشغل بال المعلّمين ولا المتعلمين إلا القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: حلقات الدروس ومنهجها:

تشكّل حلقات الدروس، أو ما يُعرف أحياناً في غرب إفريقيا بـ«مدرسة العلم»، المستويات العالية لخريجي المدارس القرآنية، وغالباً ما ينضم إليها فقط الطلبة المتفوقون ذوو الهمم العالية والرغبة الشديدة في الحصول على مزيدٍ من العلوم الإسلامية، وذلك لما تتطلّبه الدروس في الحلقات من الجهد والمعاناة والفراغ؛ وفقاً لقول الشافعيّ (19):

أخي لن تنال العلمَ إلا بسـتةٍّ سأنبيك عن مجموعهـا ببيانِ

ذكاءٍ وحرصٍ واجتهادٍ وبُلغةٍ وإرشـادِ أستاذٍ وطـولِ زمانِ

وتاريح نشأة حلقات الدروس أيضاً يلبسه غموض، لكنها بلغت ذروتها في صَلْغا و وَا وغيرهما، في شمال غانا، في الربع الأخير من القرن 19 الميلادي، وفي كماسي وأكرا جنوباً، في الربع الأول من القرن العشرين (20), وظلًت ناشطة حتى طلائع الثمانينيات.

وحلقة الدرس عادةً ما تُقام في مكانٍ متسع أمام بيت المعلّم، أو بزاوية فسيحة في البيت، أو بجانب المساجد وما شاكلها، يجلس فيها المعلّم، فيأتي كلّ طالب ويتلقى دروسه، ومدة التدريس لكلّ طالب تعود إلى عدد الكتب التي يدرسها، إلا أنّ الحدّ الأدنى للطالب لا يقلّ عن ثلاثين دقيقة، وربما ألقى المعلّم الدروس لمجموعة من الطلبة إذا تيقّن أنّ قدراتهم متساوية أو متقاربة (21).

ومنهج التدريس في الحلقات يمكن وصفه بمنهج الإلقاء المباشر، والذي يعتمد نجاحه على ما يتسم به المدرس من غزارة العلم وعمق الفَهْم وطلاقة اللسان وحسن الأداء. ومعيار التعليم في هذه الحلقات ينبني على كمية العلوم المتوفرة لدى المعلّم، يتصرف فيها ويتولاها بتوجيهاته وإرشاداته، وعادةً ما يغلب فيها صوت المعلّم على المتعلمين، ولا يتكلم المتعلّم إلا إذا حان دوره للقراءة، فيقرأ النصّ قراءةً صحيحة، يراعي فيها حسن الأداء ودقّة الضبط وحسن الوقف، ثم يعود فيقرأ النصّ ببطءٍ وتأنٍّ لفظاً بعد لفظ؛ فيفسره المعلّم.

كان الدور الأساسيّ الذي يؤديه المعلّم في الحلقات أشبه شيءٍ بالمعجم، فهو يصحّح الأخطاء النحوية والصرفية أثناء القراءة تصحيحاً مباشراً حتى لا يستقر الخطأ في ذهن المتعلّم، ويشرح المفردات اللغوية شرحاً وافياً بلغة الهوسا غالباً، أو بلغةٍ محليةٍ أخرى في بعض الأطوار، وتارةً يفسّرها بلفظٍ عربيٍّ سهلٍ يعرفه الطالب. ودَوْر المعلّم أثناء الدروس- كما وُصف- كان ضروريّاً جدّاً؛ لأنّ الدروس العلمية كانت تُلقى من خلال المتون فقط، وكان يُعاب على مَن يستغني عن المعلّم المرشد ويعتمد على الكتب بنفسه.

وتدريس النحو والصرف خاصّة كان يقوم على الطريقة القياسية، يبدأ المعلّم بالقواعد العامّة، ثم يقدّم الأمثلة لتوضيحها، وكان لزاماً على الطلاب حفظ متون النحو والصرف، كالآجرومية وملحة الإعراب وقطر الندى وغيرها، ومدرّسو الحلقات أو الشيوخ كانوا يدرّسون فقط سعياً لنشر الإسلام وابتغاء مرضاة الله، وليس لكسب المال، وإن كان من الطلبة مَن اشتغل بخدمة الشيوخ ليلاً ونهاراً، ومنهم مَن قدّم الهدايا والهبات للشيوخ تبرّكاً.

المرحلة الثالثة: نشأة المدارس الإسلامية المنظّمة:

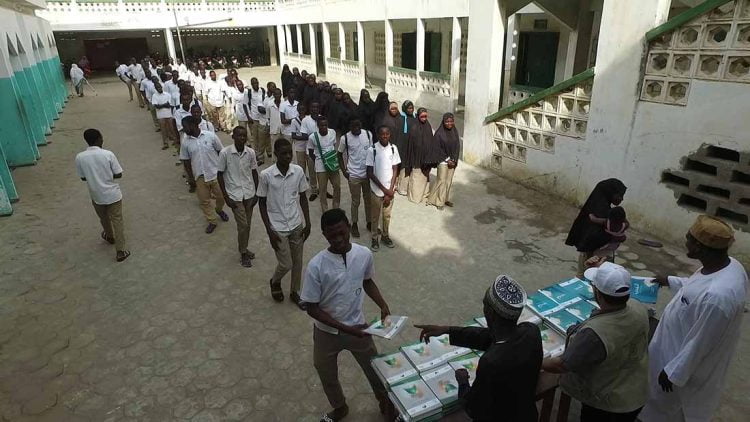

ظلّت الكتاتيب المكان المنفرد لتعليم قراءة القرآن حتى منتصف القرن العشرين؛ إذ قام بعض العلماء العاملين في مدن غانا وقراها، من: أكْرا وكُماسي وتَمَالِي ووَا وغيرها، بإنشاء المدارس الابتدائية على النظام العصري، وقد احتفظت هذه المدارس بالوظائف التي كانت تؤديها الكتاتيب من ربط قلوب الناشئين بالقرآن، مع تعديلات ملموسة في المنهج، ويتّضح في النقاط الآتية تطوّر تعليم القرآن واللغة العربية في المدارس الابتدائية حينذاك (22):

1 – عُنيت المدارس الابتدائية بتيسير طريقة التهجّي وتسهيلها للناشئين، كما عُنيت بصحّة نطق الحروف اعتماداً على مخارجها.

2 – توجيه الطلاب إلى إتقان قراءة القرآن قراءةً مجوّدة، مع العناية بدقّة الضبط وحسن الوقف، وتأدية المعنى بما يناسبه من نبرات الصوت.

3 – استخدام السبورات الطباشيرية بدلاً من اللُّوَيْحات الخشبية التي كان يحفظ بها الطلاب؛ إذ يكتب المعلّم ما يحتاج إليه مجموعة من الطلبة من الآيات على السبورة، ويضبطها ضبطاً صحيحاً، ثمّ يقرؤها على الطلبة قراءةً مجوّدةً متغنيّاً بها، فيحاكيه المتعلّمون.

4 – تزويد المتعلمين، في أثناء تعلّم قراءة القرآن، ببعض العلوم الإسلامية التي تجعلهم على بصيرةٍ من أمر دينهم، وتيّسر لهم حفظ قصار السور، من خلال كُتيبات تتناول أبسط المسائل في الفقه والتوحيد والسيرة النبوية واللغة العربية.

5 – تزويد الطلاب بالمبادئ الأساسية في الكتابة والإملاء.

المرحلة الرابعة: اندماج التعليم المدني في المدارس الإسلامية:

اضطرت العوامل السياسية والاقتصادية في مطلع الثمانينيات بعض مديري المدارس الإسلامية إلى إدماج التعليم المدني، أو ما يُدعى بالتعليم الحكوميّ أو الرسمي، في المدارس الإسلامية في غانا.

ويتمثّل العامل السياسيّ في: الصراع القائم بين اللغة العربية ولغة المستعمرين (الإنجليزية) التي أصبحت اللغة الرسمية والإدارية فيما بعد.

أما العامل الاقتصادي؛ فكان مصدره من حادثتَيْن هائلتَيْن وقعتَا معاً في غانا في 1983م، الأولى: قحط أو مجاعة أصابت سكان غانا نتيجة إصابة المحصولات الزراعية بنارٍ في 1982م، والثانية: ترحيل عددٍ كبيرٍ من الغانيين من نيجيريا؛ مما زاد كلفة المعيشة في غانا ضيقاً وشدة.

ويبدو أنه قبل هذه الأحداث؛ لم يتبين للمسلمين في غانا ضعف قوتهم وقلّة حيلتهم على نيل الوظائف في القطاعات الحكومية والشركات الأهلية، وذلك؛ لأنّ معظم هؤلاء الذين نُفوا من نيجيريا من المسلمين، وكانوا أيضاً يفتقدون الشهادات العلمية والقدرات المطلوبة لنيل الوظائف في غانا، وسرعان ما أخذ أولياء الطلبة المسلمين عموماً بمطالبة مديري المدارس الإسلامية بتزويد الطلبة بالتعليم الرسميّ علاوةً على الدروس الإسلامية، فلمّا تراكمت الضغوط، وتضافرت الجهود، وتكاثر الإلحاح من قِبل أولياء الأمور، لم يجد مديرو المدارس الإسلامية بدّاً سوى اللجوء إلى النظام المزدوج الذي يدرس فيه الطلبة المواد الغربية والمواد العربية والإسلامية جنباً إلى جنب، وبدأت هذه المحاولات في شمال غانا في «تَمَالِي» بالضبط في مدارس معدودة، كالمدرسة النورية ومدرسة النهضة ومدرسة نور الإسلام (23).

ومن هنا؛ انتشر النظام المزدوج في مدارس أخرى في: كُمَاسِي وأَكْرا وكِيبْ كُوستْ وكُوفُورِيدُوَا وغيرها. وكان لقسم التعليم الإسلاميّ الذي أسسته وزارة التعليم في 1987م دَوْرٌ بَارِزٌ في ترويج هذا المشروع، وإقناع مديري المدارس الإسلامية واسترضائهم لتطبيقه.

وتمثّل هذه المرحلة بداية ضعف التعليم العربيّ الإسلاميّ في غانا؛ لأنّ هذه الخطوة الخطيرة نُفذت على عجلٍ من غير تفكيرٍ عميقٍ أو تخطيطٍ دقيق، ويبدو أنّ مديري المدارس الإسلامية لم يكونوا في غفلة عمّا يترتب على هذه المبادرة من تأثيرٍ سلبيٍّ في مسيرة الدراسات العربية والإسلامية، فقد تردد فيها كثيرٌ من مديري المدارس في البداية، ولكنهم قبلوها أخيراً رغماً عنهم.

وكان لبعضهم وعيٌ تامٌّ بأنّ الجمع بين التعليم العربيّ والإسلاميّ والتعليم المدنيّ سيُحدث صراعاً تلقائيّاً بين النظامَيْن، وأنّ النصر في مثل هذا الصراع المنحرف يكون دوماً حليف القوي، وهذا ما حدث فعلاً (24), فإنّ التعليم المدنيّ أو الرسميّ كان ولا يزال يحظى برعاية الحكومة، بل له ميزانية خاصّة من الدخل القومي، ما أمكنه ليدفع الدراسات العربية والإسلامية إلى الخلف في مدّة يسيرة.

ومن الدوافع التي حملت أولياء المدارس الإسلامية على تنفيذ مشروع التعليم المزدوج اعتقادهم أنّ الحكومة ستتولى تمويل المدارس الإسلامية، من دفع رواتب المدرّسين وغيرها، وهذا للأسف لم يتمّ كلّه بالشكل المرجو.

المرحلة الخامسة: الدراسات العربية في المرحلة الثانوية وما فوقها:

إنّ الحيوية التي تميّز بها التعليم العربيّ الإسلاميّ في المدارس الإسلامية قبل إدماج التعليم المدنيّ فيها لم تكن لتضمحل وتذوي أمام أية صعوبة، فبرغم الظروف المعقدة والتحديات المتعددة التي واجهتها هذه المدارس؛ استطاع بعضها أن يخطو خطوة كبيرة بدفع عجلة حركة التعليم العربيّ الإسلاميّ إلى الأمام، ينعكس ذلك في توسيع مجال التعليم العربيّ الإسلاميّ إلى المرحلة الثانوية في منتصف الثمانينيات، وقد بدأ بتجارب ضعيفة في بعض المدارس الإسلامية في: أكرا وكماسي وتمل، واستقر أخيراً في طلائع التسعينيات.

ومن المدارس التي أسهمت في تجسيد وتطوير الدراسات العربية والإسلامية في المرحلة الثانوية في غانا: العنبرية والنورية في تَمَالِي، ومركز البحوث الإسلامية في أكْرا، والأزهرية وأنصار السنّة والنورية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في كُماسي، وتوجد حاليّاً سبع عشرة مدرسةً في غانا، يدرس فيها الطلاب العربية والدراسات الإسلامية حتى المرحلة الثانوية، تقع تسعٌ منها في كماسي، ولبعض هذه المدارس معادلات مع بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية، فمناهجها ومقرراتها تميل إلى تلك الجامعات التي تنتمي إليها، ولكن تتحد هذه المدارس في المواد الأساسية التي تُدرّس فيها، مثل: النحو والصرف والفرائض والبلاغة والفقه والحديث، كما تتحد في طريقة التدريس؛ إذ تُستخدم اللغة العربية وسيلة تعليمية، وتشجّع الطلبة على التخاطب بها.

وظلّ مستوى التعليم العربيّ والإسلاميّ في غانا مقيّداً في المرحلة الثانوية حتى 2006م؛ إذ أنشأت مدرسة نور الأمين لأول مرة الدبلوم العالي في مجال الدراسات العربية والإسلامية، وتبعتها في ذلك المدرسة النورية في 2009م، ويوجد حوالي مائة طالب في نور الأمين، و 45 طالباً في النورية، كلهم من خريجي المدارس الإسلامية في غانا (25).

وقبل ذلك لم يكن في غانا معهد تُدرّس فيه العربية والعلوم الإسلامية فوق الثانوية؛ ما عدا معهد إعداد المعلمين الذي أُسّس في أكرا منذ 1999م، وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية التي أُلحقت به في 2007م، وقد تمّ نقل معهد إعداد المعلمين إلى كماسي في 2009م لكثرة المدارس الثانوية فيها (26), وكلٌّ من المعهد والجمعية من مشروعات جمعية الضياء، وهما مفتوحان لجميع الطلبة المسلمين في إفريقيا (27).

وتجدر الإشارة إلى أنّ تدريس اللغة العربية بجامعة غانا في ليغون (Legon)، ليس له علاقة مباشرة بالتعليم العربيّ والإسلاميّ في المدارس الإسلامية في غانا، كما توجد في المدارس الإسلامية وبعض الجامعات في نيجيريا.

المبحث الثالث: التحديات التي تعوق الدراسات العربية والإسلامية في غانا:

يواجه التعليم العربيّ الإسلاميّ عقبات عدّة من نواحٍ شتى، وأهمّ هذه التحديات وما يتعلق بها من صعوبات أخرى:

1 – عدم الاعتراف الكامل والتقدير اللائق باللغة العربية ودورها من قِبل الحكومة، ويبدو أنّ هذا مصدر الصعوبات التي يعانيها التعليم العربيّ والإسلاميّ في غانا، وهي مشكلةٌ قديمة، تمتد جذورها إلى الاستعمار البريطاني، ويعمل على استمرارها تيارٌ سياسيٌّ خفي، يقوم على تأجيج حربٍ باردة بين العربية والإنجليزية في غرب إفريقيا (28), لا يتوقع أن تزول قريباً، وتعدّ هذه المشكلة من أشدّ الصعوبات التي يعانيها التعليم العربيّ والإسلاميّ في غانا، ويترتب عليها:

– مشكلة عدم دفع الرواتب الكافية لمدرّسي اللغة العربية.

– سدّ باب فرص العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية أمام المتخصّصين في الدراسات العربية والإسلامية.

وقد أدى كلّ هذا إلى أن يكون المواطن المثقف باللغة العربية والعلوم الإسلامية أقلّ شأناً من غيره، ونتيجة لذلك أيضاً تزول الثقة النفسية عند المتخصّصين في هذا المجال.

2 – عدم وجود مركزٍ خاصٍّ يتولّى تنسيق أنشطة الدراسات العربية والإسلامية في غانا، وينعكس هذا على مشكلة تعدّد مناهج تدريس اللغة العربية، وطرق إعداد الامتحانات وتقييمها.

3 – انعدام الإدارة المدرسية المؤهّلة؛ إذ إنّ معظم مَن يتولون شؤون المدارس الإسلامية في غانا تنقصهم المعلومات أو المؤهلات الضرورية للإدارة والتنظيم.

4 – ليس هناك معاهد لتدريب مدرسي اللغة العربية، ما عدا المعهد الذي سبق ذكره، وهذا ما أدى إلى قلّة المدرسين المؤهلين لمهنة التدريس، كما تسبّب في توظيف خريجي الثانوية والمتوسطة في تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المراحل الابتدائية، فكأنّ هذه المرحلة أقلّ أهمية من غيرها.

5 – قلّة المعاهد العالية والجامعات التي تقبل خريجي المدارس الثانوية.

6 – عدم وجود المقررات الدراسية الموحّدة على امتداد المستويات.

7 – مشكلة النزاعات العقدية في صفوف المسلمين، وقد بدأت في مستهل السبعينيات، ونمت نموّاً- لا بارك الله فيه-، حتى قام المسلمون، الذين عاشوا على مدى عصورهم صفّاً واحداً، بتكفير بعضهم لبعض الآخر.

8 – قلّة رغبة الطلاب في الدراسات العربية والإسلامية، ومن ثمّ قلة التعاون المطلوب من الآباء وأولياء المتعلمين.

9 – ضيق ظروف المعيشة التي يواجهها بعض الطلبة المسلمين، ويكثر ذلك في مجتمعات ذنغو.

اقتراحات وتوصيات:

وأخيراً، ما من صعوبة يواجهها الفرد أو المجتمع أو المؤسسة إلا وهناك وسائل لمواجهتها، وعليه؛ أقدّم اقتراحات وتوصيات تهدف إلى تخفيف العقبات التي تقف في طريق تطوير التعليم العربيّ الإسلاميّ في غانا، والتي لا بد من اجتيازها؛ إن كان التعليم العربي الإسلاميّ سيحظى بالمستقبل المرموق الذي يحلم به بعض المسلمين، منها:

1 – أن تعمل المدارس الإسلامية معتمدة على أنفسها، ولها في المدارس الأهلية قدوة، ليس لكسب الربح المفرط كالمدارس الأهلية، ولكن للحصول على ما يكفي لسدّ احتياجاتها الإدارية والتشغيلية.

2 – تأسيس هيئة خاصّة مستقلة أو لاحقة بقسم التعليم الإسلاميّ في غانا، تكون غايتها تخطيط وتنسيق أنشطة المدارس الإسلامية والعربية والإشراف عليها.

3 – تأسيس معهدٍ خاصٍّ لتدريب مدرسيّ اللغة العربية والعلوم الإسلامية، كالذي يوجد في كماسي، وبهذا تتوفر لدى خريجي هذه المعاهد العلوم الأساسية في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وطريقة تدريسها.

4 – تأسيس جامعات أو معاهد عالية في المدن التي يكثر بها السكان المسلمون والمدارس الإسلامية الراقية، مثل: وَا وتَمَلِ وكُمَاسِي وأَكْرَا.

5 – زيادة تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية إلى مرتَيْن- على الأقل- في السنة.

6 – على متخصّصي اللغة العربية في غانا، وغرب إفريقيا عموماً، إعداد مقررات ذات صبغات محلية، تلاءم قدرات المتعلمين وميولهم على اختلاف المستويات.

6 – إرسال عددٍ كبيرٍ من كتب المقررات المدرسية لتوزيعها على الطلبة، حتى يكون لكلّ طالبٍ الكتب المدرسية الخاصّة به.

8 – سلوك المنهج القويم في الدعوة والإرشاد، كما قال عز من قائل: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل : 125].

9 – إرسال مئات النسخ من المجلات الإسلامية التي تصدر عن الدول العربية، مثل: المجلة العربية والخطاب الثقافي وقراءات إفريقية- من السعودية-، والفرقان والوعي الإسلامي- من الكويت-، ومجلة الأزهر- من مصر-، والدعوة الحق- من المغرب-.

10 – إرسال مجموعات كبيرة من المواد المسموعة والأفلام الإسلامية التي يتم إنتاجها في الدول العربية؛ لتوسيع الثقافة العربية والإسلامية لدى الناشئين في غانا.

11 – تشجيع البحوث اللازمة لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية.

الهوامش والاحالات:

(*) منسق شعبة اللغة العربية، قسم اللغات الحديثة، كلية العلوم الإنسانية / جامعة غانا.

(1) John O. Hunwicks, “Arabic language and Muslim Society in West Africa: An Historical Perspective,” Ghana Social Science Journal 4 no. 2 (1977), p 6.

(2) ذكر الإلوري مجموعة من العلماء الذين هاجروا إلى غرب إفريقيا وبعض آثارهم العلمية؛ آدم عبد الله الإلوري، الإسلام في نيجيريا و عثمان بن فوديو (ليغوس : مكتبة أغيغى الإسلامية، 1971م )، ص (57 – 67).

(3) المصدر نفسه.

(4) كارل بروكلمان، تاريخ الآداب العربية، ط5 (القاهرة: دار المعارف، 1973م)، (1 / 4).

(5) الإمام الشافعي، الرسالة، (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1938م)، ص 48.

(6) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، (الرياض: مكتبة الرشد)، (1 / 469).

(7) بروكلمان، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، (1 / 4).

(8) الإلوري، الإسلام في نيجيربا، ص 56.

(9) جمال أحمد محمود، الأقليات الإسلامية ومشكلات الثقافة، مجلة الإسلام اليوم، ص 56.

(10) Thomas Hodgkin, “The Islamic Literary Tradition in Ghana,” in Islam in Tropical Africa, ed. Ioan M. Lewis, p 459 (Oxford: Oxford University Press, 1966).

(11) Ivor, Wilks “The Transmission of Islamic Learning in the Western Sudan,” in Literacy in Traditional Society, ed. Jack Goody, 162-97 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968).

(12) Ivor Wilks, “The Growth of Islamic Learning in Ghana,” Journal of the Historical Society of Nigeria 2, no. 4 (1963), p 412 .

(13) منهم: توماس هُودْكِين، وأيْفورْ وِلْكس، ونَهيمِيَا ليفتزِبُون، ومِرْفِينْ هِسْكِيتْ، وعبدالرحمن عبدالله الشيخ.

(14) Timothy Insoll, The Archeology of Islam in Sub-Saharan Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p 333.

(15) Mervyn Hiskett, The Development of Islam in West Africa (New York: Longman, 1984), p 122.

(16) Charles C. Stewart, “Tijāniyya: A Historical Survey” (Masters Thesis, University of Ghana, 1965), 22.

(17) Hunwicks, “Arabic language and Muslim Society in West Africa”, p 13.

(18) Joseph Dupuis, Journal of a Residence in Ashanti (London: H. Colburn, 1824), x-xi.

(19) الإمام الشافعي، ديوان الشافعي، ط3 (بيروت : دار المعرفة، 2005م)، ص 122.

(20) Jack Goody, “Restricted Literacy in Northern Ghana,” in Literacy in Traditional Societies, ed. Jack Goody (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), p 243.

(21) مقابلة مع أحمد رشاد سليمان، وهو من العلماء الذين تخرجوا في الحلقات ودرّسوا فيها لمدة طويلة في كماسي غانا، 7 ديسمبر 2009م.

(22) سليمان أحمد نور الدين، مقابلة، 7 ديسمبر 2009م.

(23) Abdulai Iddrisu, “The Growth of Islamic Learning in Northern Ghana and Its Interaction with Western Secular Education,” African Development 30, no. 1&2 (2005): 57.

(24) سليمان أحمد نور الدين، مقابلة، 7 ديسمبر 2009م.

(25) Hafiz Mohammed, Fieldnotes on Arabic and Islamic Studies in Kumasi, 2010.

(26) علي بدر، مدير معهد إعداد المعلمين، مقابلة مع الباحث، 25 جونيو 2010م.

(27) محمد عمر، المنسق السابق لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مقابلة مع الباحث، 20 جونيو 2010م.

(28) نبّه إلى هذه الحرب غير واحد من الباحثين، سليمان ألابي يوسف، “آثار الصراع بين الثفافتين العربية والإنجليرية في تعليم شباب الأمّة الإسلامية داخل نيجيريا” (ورقة قدمت في الندوة العالمية الأولى حول التحديات التي تواجه الدراسات العربية والإسلامية في إفريقيا الغربية، جامعة كوغي، نيجيريا، جوليو 26-28/ .201م).