د. أيمن السيد شبانة (*)

التنوع سنّة الله في الكون ولا سيما البشر, يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ…﴾ الحجرات : 13، فالبشر، وإن كانوا مستوين في التكليف والحساب أمام الله، فإنهم يختلفون في أمور أخرى؛ مثل اللون، واللغة، والدين، والعادات، والتقاليد.. إلخ.

وتنوع البشر لا يمثل مشكلة في حدّ ذاته، وإنما تكمن المشكلة في فهم الإثنية على نحو خاطئ؛ بمعنى أن يدرك الإنسان أنه مختلف عن الآخر، وأن ينعكس ذلك الاختلاف على علاقاته بهذا الآخر؛ بدءاً بالتعالي على هذا الآخر، وصولاً إلى حدّ رفض هذا الآخر كلية, وتتعقد المشكلة إذا تعددت مظاهر الاختلاف، وتزداد تعقيداً إذا اضطر هؤلاء الذين يختلفون بعضهم عن بعض إلى العيش معاً داخل حدود وطن واحد.

وهذا هو الحال في القارة الإفريقية : تتكون القارة الإفريقية من 54 دولة، وتضم الآلاف من الجماعات الإثنية(1) التي كانت تتعايش وتعمل وتتزاوج بعضها مع بعضها الآخر في أطر سِـلْميّة، لا تخلو من مشاحنات إثنية يتم احتوائها عبر الآليات العرفية، لكن حدة المشكلات الإثنية أخذت في التصاعد مع قدوم الاستعمار الغربي، وبسبب السياسات التي اتبعتها الحكومات الإفريقية بعد الاستقلال.

أولاً: بروز المشكلات الإثنية في إفريقيا:

اتبع الاستعمار سياسة «فرّق تسد»، وأعلى من شأن جماعات إثنية معينة على حساب الجماعات الأخرى التي ربما تمثّل الأغلبية؛ مثل جماعة التوتسي في رواندا، والتي تمثل 15% من السكان، والتي فضلتها بلجيكا على جماعة الهوتو التي تمثل 85% من السكان!

كما مارس المستعمر عمليات تهجير قسري لبعض الجماعات الإثنية خارج مناطقها الأصلية، وذلك لخدمة مطامعه على حساب الاعتبارات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية لتلك الجماعات, ومن ذلك تهجير بلجيكا للآلاف من المزارعين من جماعتي الهوتو والتوتسي من رواندا إلى شرق الكونغو منذ العام 1937م، وهو الأمر الذي جعل الشرق الكونغولي منذ ذلك الحين بؤرة للتوترات السياسية والأمنية، ونقطة انطلاق للحروب الأهلية في البلاد!

وكذا أصدرت بريطانيا قانون الرخص والجوازات لسنة 1922م، وبناءً على المادة 22 منه صدر قانون المناطق المقفلة, والذي بموجبه أصبحت كل من مديرية دارفور، والاستوائية، وأعالي النيل, وبعض أجزاء من المديريات الشمالية، وكردفان، والجزيرة، وكسلا، مناطق مقفلـة، وفي سنة 1930م وضع السكرتير الإداري لحكومة السودان آنذاك «هارولد ماكمايكل» سياسته الرامية إلى فصل جنوب السودان عن شماله، ووضعت هذه السياسة على أساس «قانون المناطق المقفلة لسنة 1922م»، وادّعى الإنجليز أن الهدف منها هو حماية جنوب السودان من حكم الشماليين، وهو الأمر الذي كرّس الانقسام بين شمال السودان وجنوبه، والذي لا تزال تداعياته قائمة حتى الآن.

واتبع المستعمرون أيضا نمطاً تنموياً غير متوازن، وذلك بتنمية المناطق الغنية بالثروات، أو التي تلبي احتياجات الإدارة الاستعمارية، على حساب بقية المناطق.

فضلاً عن ذلك؛ أدت السياسات الاستعمارية إلى ترسيم الحدود بين دول القارة بشكل مصطنع، يتوافق مع مصالح القوى الاستعمارية، ولكنه يتنافر مع واقع الشعوب الإفريقية وخصوصياتها، فكانت خطوط الحدود تفصل بين أبناء الجماعة الإثنية الواحدة؛ مما أدى إلى انقسام تلك الجماعات بين أكثر من دولة، وفصلها عن مصادر نشاطها الاقتصادي ومناطقه، وإجبارها على العيش داخل حدود مفروضة عليها مع جماعات إثنية أخرى متمايزة عنها في المعتقد الديني واللغة والسمات البيولوجية، ومختلفة عنها في التجربة التاريخية، ومثال ذلك جماعة «التوتسي» في إقليم البحيرات العظمى، حيث تتوزع تلك الجماعة بين كل من رواندا، وبوروندي، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وغيرها؛ مما جعل منها مصدراً لعدم الاستقرار في الإقليم، وخصوصاً بعد أن تنامى لديها حلم إقامة «إمبراطورية توتسية في البحيرات العظمى».

وعلى صعيد آخر؛ سعت الحكومات الإفريقية بعد الاستقلال إلى تحقيق «الاندماج الوطني» بين الجماعات الإثنية المتعددة التي تعيش على أقاليمها، وذلك من أجل بناء الأمّة(2)، بيد أن السياسات الحكومية التي اتُبعت غلب عليها الطابع «التمييزي القسري الاستبعادي»، فكانت الأنظمة الحاكمة تُغدق العطايا والمناصب على أبناء جماعاتها الإثنية على حساب أبناء الجماعات الإثنية الأخرى، مع العمل على تكريس نمط الحكم الشخصي، واتباع سياسات «أبوية»، تقمع المعارضة، وتسعى لاستئصالها، ومثال ذلك سياسات «صمويل دو» في ليبيريا، و «موبوتو» في زائير (الكونغو الديموقراطية الآن).

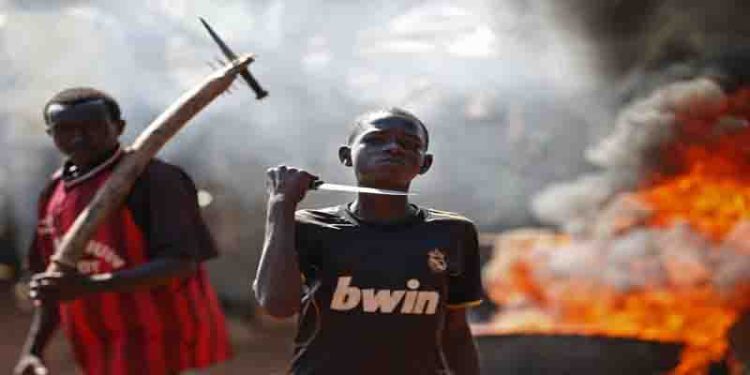

وكان من نتائج هذه السياسات أن تعذّر بناء الأمّة في معظم دول القارة؛ مما ولّد نتائج عكسية، كان أهمها حدوث أزمة عدم التكامل الإقليمي(3)، وكذا عدم التكامل السياسي(4), وكان من مظاهر ذلك: التظاهرات، والتوترات الأمنية، والإضرابات، والتمردات المسلحة، والانقلابات العسكرية، والمحاولات الانفصالية، وحروب العصابات، بيد أن أخطر تلك المظاهر على الإطلاق تمثل في «اندلاع الصراعات والحروب الأهلية في القارة»، حيث مثّلت تلك الصراعات والحروب أبرز أشكال التفاعلات الإفريقية -الإفريقية في أعقاب الحرب الباردة, فخلال المدة من 1990م إلى أبريل 1997م اندلعت في إفريقيا أكثر من 30 حرباً، كان معظمها داخلياً، وفي العام 1996م وحده، نُكبت 14 دولة إفريقية بنزاعات داخلية مسلحة، ناجمة عن عوامل عديدة في مقدمتها العوامل الإثنية.

وهكذا باتت الإثنية محفزاً أساسياً لإثارة الصراعات والحروب الأهلية في إفريقيا, فبالرغم من وجود عوامل أخرى للصراع مثل الخلافات الدينية، والمصالح الاقتصادية، والصراع على السلطة؛ فإن تلك العوامل لا تحدث تأثيراتها في الغالب إلا بعد أن تتداخل مع العوامل الإثنية, فالإحساس بالظلم والحرمان من جانب جماعة أو جماعات إثنية معينة هو بداية الطريق نحو اندلاع الصراعات والحروب الأهلية في مجتمع ما.

واستناداً إلى العامل الإثني؛ يستطيع قادة الجماعات الإثنية تعبئة الموارد وحشد أبناء جماعاتهم الإثنية ضد النظام الحاكم أو ضد الجماعات الإثنية الأخرى, وعلى ضوء الإثنية أيضاً يصوغ أطراف الصراعات والحروب مطالبهم، ويؤسسون تحالفاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تتكون رؤيتهم لخصومهم بصفة خاصة، وللعالم الخارجي بوجه عام.

ثانياً: خصائص الصراعات الإثنية الإفريقية:

بالرغم من وجود سمات معينة تميز كل واحد من الصراعات والحروب الأهلية ذات الأبعاد الإثنية في إفريقيا؛ فإن تلك الصراعات ارتبطت فيما بينها ببعض الخصائص المشتركة، والتي من أهمها ما يأتي:

1 – وجود قدر كبير من التعقيد:

تتسم الصراعات الإثنية في إفريقيا بقدر كبير من التعقيد، وذلك من زوايا مختلفة؛ منها تداخل العوامل المسببة لتلك الصراعات، وتعدد الأطراف المنخرطة في تلك الصراعات، وتنوع الأساليب القتالية المتبعة فيها.

بالنسبة للعوامل المسببة للصراعات؛ فبالإضافة إلى العامل الإثني ربما توجد عوامل أخرى مثل العامل الديني، كما هو الحال في نيجيريا التي مرّت بتجارب عديدة من هذا النوع، كان آخرها الصدام بين المسلمين والنصارى في مدينة «جوس» في يناير ومارس 2010م.

وهناك أيضاً العوامل الاقتصادية، وفي مقدمتها الرغبة في السيطرة على الموارد النفيسة والاستراتيجية؛ مثلما هو الحال في أنجولا وليبيريا وسيراليون وغيرها.

وبالنسبة للأطراف المنخرطة في تلك الصراعات؛ فإنها تتضمن خليطاً متبايناً من الجيوش الوطنية والأجنبية، والميليشيات التابعة للمعارضة الداخلية، وجماعات التمرد الأجنبية، والمرتزقة الذين يتم تجنيدهم عادة من خلال شركات الأمن الخاصة.

أما عن الأساليب القتالية المستخدمة فيها؛ فهي تتنوع ما بين الحرب النظامية، وأساليب حروب العصابات غير النظامية، بالإضافة إلى الأساليب غير التقليدية, ومن بينها التفجيرات وزرع العبوات الناسفة.

2 – الانتشار الإقليمي للصراعات الإثنية:

تتسم الصراعات الإثنية الإفريقية بخاصية الانتشار عبر الحدود بين دول الجوار، ويُعد الصراع بين الهوتو والتوتسي في رواندا مثالاً واضحاً على ذلك، حيث امتد هذا الصراع إلى شرق الكونغو الديموقراطية، ومنه إلى باقي أرجاء الدولة، ثم انتقلت آثاره إلى دول البحيرات العظمى كافة.

ويعود ذلك إلى أن حدوث صراع إثني داخل دولة ما قد يكون مقدمة أو عاملاً مساعداً في حدوث صراعات مماثلة في دولة أخرى أو أكثر، وهو ما يُعرف باسم «أثر العدوى»، وهو انتقال الصراعات الداخلية إلى دول الجوار، وانتشارها عبر الحدود الإقليمية؛ من خلال تأثيرها في سكان الدول المجاورة الذين يدركون حقيقة هذه الصراعات، ويستعدون للانخراط في صراعات مماثلة ضد الأعداء المحليين داخل دولهم.

ولعل انتقال الصراعات الإثنية إلى دول الجوار؛ يدفع تلك الدول إلى التأثير في مسارات الصراعات الداخلية وتطوراتها في الدول التي انطلقت منها تلك الصراعات، وهو ما يسهم في تعاظم آثارها بشكل ربما يقوّض الاستقرار السياسي في المحيط الإقليمي للصراع، وعلى سبيل المثال؛ أدى امتداد الصراعات الداخلية في ليبيريا وسيراليون إلى توتر العلاقات دول حوض نهر مانو الثلاث (ليبيريا، سيراليون، غينيا)، وهو ما تكرر أيضاً مع اندلاع الصراع المسلح في دارفور عام 2003م، حيث أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين السودان وتشاد، وحدوث اشتباكات عسكرية في المناطق الحدودية بينهما.

3 – تجدّد الصراعات الإثنية:

تتسم الصراعات الإثنية في إفريقيا بصعوبات بالغة في احتوائها وتسويتها سلمياً، وهو ما يسهم في زيادة فرص تجددها عقب توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار، أو قبل اكتمال تنفيذ ما قد يتم الوصول إليه من اتفاقات تسوية سلمية، ولعل في تجارب الصراع في رواندا والكونغو الديموقراطية وليبيريا وأنجولا أمثلة واضحة على ذلك.

وهنا يشير بعض الباحثين إلى ارتفاع نسبة الانتكاس إلى العنف في إفريقيا إلى حوالي 60% من حالات الصراع.

ويمكن تفسير ذلك استناداً إلى عدد من العوامل؛ أهمها ما يأتي:

أ – ضعف قدرة معظم دول القارة على فرض كامل سيطرتها على كل إقليمها: حتى إن بعض هذه الدول يسيطر على العاصمة وعدد من المدن الرئيسة فحسب سيطرة تكاد ألا تكون كاملة، وهو ما يشجع الجماعات أو القوى المعارضة على شنّ الحروب الأهلية، ويساعد أيضاً على سرعة تصاعد حدة تلك الصراعات وطول أمدها، خصوصاً مع عدم قدرة الدول الإفريقية على حسمها.

ب – الاعتماد على الأسلحة الخفيفة: التي تتسم – إذا ما قورنت بالأسلحة الثقيلة – بقلة تعقيدها ورخص ثمنها، وسهولة حملها ونقلها وإخفائها، حتى للجنود الأطفال، وهو ما يعرقل جهود نزع السلاح، حيث يظل أطراف الصراع محتفظين بكميات كبيرة من الأسلحة تحسّـباً لاستخدامها مرة أخرى في أعمال القتال.

ت – وفرة الموارد المالية اللازمة لشنّ الصراعات: تعتمد معظم الجماعات المسلحة على حصيلة بيع الموارد والثروات الموجودة في الدولة محل الصراع, مثل: الماس والذهب والأخشاب والمطاط، لتوفير الأسلحة وتجنيد العناصر القتالية.

كما يتم توفير الدعم في كثير من الأحيان من خلال تدخلات القوى الخارجية، ومثال ذلك تهريب السلاح الإسرائيلي لقبائل الهوتو في رواندا، على الرغم من الحظر الدولي عام 1994م, وذلك لدعمها في حربها ضد قبائل التوتسي, إضافة إلى القيام بعمليات التخطيط والإشراف والتدريب للمجموعات الإثنية من خلال أعداد من الخبراء والمستشارين.

ث – افتقار كثير من الدول الإفريقية إلى مؤسسات فاعلة يمكن الاعتماد عليها في ضمان تنفيذ اتفاقات التسوية السلمية: ومن ثمّ يصبح فقدان الثقة المتبادلة بين أطراف الصراع سمة مميزة للمرحلة التالية لتوقيع تلك الاتفاقات، وهو ما يسهم في تجدد الصراعات مع حدوث أي عائق على طريق تنفيذ اتفاقات التسوية.

ج – وجود تباينات جمّة في المصالح ما بين أطراف الصراع: خصوصاً في ظل التدخلات الخارجية التي تشهدها الصراعات الداخلية في معظم الدول الإفريقية, ومن ثمّ تتفاوت درجة الالتزام بالتسوية السلمية بين أطراف الصراع، وهو الأمر الذي يسهم في الانتكاس إلى العنف مرة أخرى.

ثالثاً: نتائج الصراعات الإثنية:

تُعد الصراعات والحروب الأهلية ذات البعد الإثني ظاهرة مجتمعية شاملة تعصف بجميع مكونات المجتمع؛ مما يجعل نتائجها شاملة أيضاً لجميع مكونات المجتمع سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. ومن أبرز نتائج تلك الصراعات والحروب وتداعياتها ما يأتي:

1 – انهيار الدولة:

يُعد انهيار الدولة النتيجة الأبرز والأكثر خطورة على الإطلاق للصراعات الإثنية في العالم بصفة عامة، وفي إفريقيا على وجه الخصوص, ويرتبط ذلك بحداثة نشأة الدولة الإفريقية نفسها، والإخفاق في بناء الأمّة، ومن ثمّ تناقص الشعور بالانتماء للوطن، وتعاظم الانتماءات الإثنية والقبلية والإقليمية.

ويأخذ انهيار الدولة شكلين أساسيين؛ هما: الانهيار الشامل، والانهيار الجزئي.

وفي حالة الانهيار الشامل: تؤدي الفوضى الناجمة عن الصراع الإثني إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم، ومن ثمّ تنهار مؤسسات الدولة وتتداعى أسسها السياسية وركائزها القانونية, وهنا تصل مستويات العنف إلى حدودها القصوى، وتتحول الدولة إلى مجموعة من الاقطاعيات المنفصلة التي يسيطر عليها أمراء الحرب, وتُعد ليبيريا عقب اغتيال «صمويل دو» عام 1989م، والصومال عقب الإطاحة بـ «سياد بري» عام 1991م، الحالتين الأكثر تمثيلاً للانهيار الشامل للدولة.

أما حالة الانهيار الجزئي: فتحدث عندما تضعف سلطة الحكومة المركزية، ويترهل جهازها الإداري، مما يؤدي إلى عدم سيطرة الحكومة على بعض أقاليم الدولة، وضعف فاعلية الجهاز الإداري في تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرهما؛ مما يغري جماعات المعارضة بمواصلة القتال، ولكن دون أن تتمكن من بسط سيطرتها على جميع أراضي الدولة, ويبدو ذلك واضحاً في معظم الصراعات الإثنية الإفريقية، كما هو الحال في إثيوبيا في عهدي «هيلاسيلاسي» و «مانجستو هايلي ميريام»، وكذا حالة أوغندا في الوقت الراهن، حيث تسيطر جماعة «جيش الرب للمقاومة» على بعض الأجزاء في شمال البلاد وغربها.

2 – خصخصة قطاع الأمن في الدول الإفريقية:

مع اندلاع الصراعات الإثنية وتفاقم نتائجها تزايد استخدام العديد من الدول الإفريقية لشركات الأمن الخاصة؛ بهدف توفير الأمن الوطني وحماية الاستثمارات والمشروعات الكبرى فيها, وقد وصل الأمر أحياناً إلى حد الاعتماد الكلي على الخدمات الأمنية التي توفرها تلك الشركات؛ مما أدى إلى تحول القارة الإفريقية إلى سوق واسعة مفتوحة أمام شركات الأمن الخاصة التي تجند المرتزقة من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

ومن أهم الشركات واسعة النشاط في هذا المجال: شركة ساند لاين Sand Line البريطانية، والنتائج الحاسمة Executive Outcomes في جنوب إفريقيا، وICI ، و Defense System ، وجراي سيكيورتي، ولايف جارد، وتيليسيرفيس، وهوايت ليجون.

وتؤدي تلك الشركات كثيراً من الخدمات؛ أهمها: توفير المقاتلين، والدعم اللوجستي، وإنشاء معسكرات التدريب وإدارتها، وتقوم بالتدريب على تكتيكات الفرق الخاصة, ومواجهة حروب العصابات، والتمردات المسلحة، وضبط الأمن، والحراسة والتأمين للمطارات والمناجم وأنابيب نقل البترول ومحطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الاتصالات ومقار البنوك والشركات الاستثمارية والقوافل والشحنات والمخازن التابعة لوكالات الإغاثة الإنسانية.. إلخ.

وفي مقابل ذلك تحصل شركات الأمن الخاصة على عوائد مالية كبيرة، أو امتيازات في مجال تجارة المعادن الثمينة، حيث تتولى تلك الشركات بنفسها بناء الطرق ونقل المعادن والاستيراد والتصدير.

ومن أهم الدول التي استخدمت تلك الشركات: سيراليون وليبيريا والكونغو الديموقراطية والسودان وأوغندا وأنجولا وبوتسوانا وموزمبيق ومالاوي وزامبيا والجزائر وكينيا ومدغشقر.

وعلى سبيل المثال؛ تعاقدت حكومة سيراليون مع «شركة النتائج الحاسمة» و «شركة ساند لاين» من أجل توفير الأمن في البلاد وتدريب القوات المسلحة الحكومية في مواجهة متمردي الجبهة الثورية المتحدة, كما قامت «شركة ساند لاين» بالفعل بدور مهم في إعادة الرئيس «أحمد تيجان كباه» من المنفى في فبراير 1998م، لتولي مهام الرئاسة في سيراليون بعد هزيمة الانقلاب العسكري الذي سبق أن أطاح به.

وفي السودان تولّت «شركة ساند لاين» مهمة حماية خطوط أنابيب نقل البترول السوداني, وقد اعتمدت أوغندا على تلك الشركة نفسها في تقديم خدمات الاستطلاع وجمع المعلومات في مناطق نشاط «جيش الرب» المتمرد ضد الحكومة, وفي أنجولا تولت «شركة النتائج الحاسمة» مواجهة «حركة يونيتا» المتمردة, وحماية حقول النفط والمعادن الأنجولية, وتقديم الاستشارات في مجال الدعم اللوجستيكي والتقني.

وقد ساهم التوسع في الاعتماد على تلك الشركات في تغيّر الإدراك الإفريقي لمفهوم السيادة الوطنية، حيث تراجع تمسّـك الأفارقة بالمفهوم المطلق للسيادة لحساب المفهوم النسبي لها، وذلك نتيجة لتراجع الشعور بكيان الدولة وهيبتها في إدراك الشعوب الإفريقية، بعد أن أصبحت تلك الشركات تؤدي كثيراً من المهام التي كانت من صميم اختصاص الحكومة، وبعد أن أصبحت تقوم بدور مهم أيضاً في تثبيت نظم الحكم أو الإطاحة بها، وفي التأثير في السياسات الاقتصادية للدول الإفريقية.

3 – تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:

أدت الصراعات والحروب الإثنية إلى نشوء ما يُعرف باسم «اقتصاديات الحرب»، حيث يهيمن أمراء الحرب على الشؤون الاقتصادية والثروات في المناطق التي يسيطرون عليها، ويستثمرون عائدات بيع تلك الثروات في تكريس الثروة وتدبير تكاليف الصراع, وعادة ما يرتبط هؤلاء بشبكات التجارة الدولية، كما يترك قادة الجماعات المتصارعة أتباعهم يمارسون عمليات السلب والنهب؛ بما في ذلك سلب مواد الإغاثة الإنسانية، وذلك كبديل عن دفع الرواتب لهم, ومن ثمّ يجد هؤلاء أن من مصلحتهم استمرار الصراع وتصعيده.

كما تُسهم الصراعات الإثنية في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول المنكوبة بتلك الصراعات، وخصوصاً مع تزايد الإنفاق العسكري في الدول محل الصراعات, وهناك العديد من المؤشرات واضحة الدلالة على ذلك التدهور؛ لعل أهمها: تدمير البنى الأساسية، ونهب الثروات، وزيادة معدلات الفقر، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، لا سيما الخدمات التعليمية والصحية.. إلخ.

فيما يتعلق بالبنى الأساسية؛ أدت الحرب الأهلية في كل من أنجولا وليبيريا ورواندا وبوروندي والكونغو الديموقراطية وسيراليون إلى تدمير معظم عناصر البنية الأساسية في البلاد، وبخاصة الجسور والطرق الرئيسية.

وبالنسبة لثروات الدول الإفريقية؛ فقد أتت عليها تلك الصراعات, ففي الكونغو الديموقراطية تعاني البلاد منذ العام 1996م حتى الآن عمليات نهب منهجي، وذلك من قِـبل جميع الأطراف المنخرطة في الصراع الداخلي فيها، وحتى عندما تمّ تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ذلك الأمر لم تتم محاسبة المتورطين في عمليات النهب، بعد أن كشف تقرير اللجنة عن تورط عدد غير قليل من الحكومات الغربية في تلك العمليات.

وفي ليبيريا وفّـرت الحرب الأهلية المناخ الملائم لنهب ثروات البلاد، وبخاصة المطاط والماس والأخشاب والحديد؛ إذ اتجهت أطراف الصراع إلى إقامة هياكل اقتصادية مستقلة، وتأسيس روابط قوية مع الشركات الأجنبية، حيث سيطر «تشارلز تيلور» على الجزء الأكبر من أراضي ليبيريا منذ عام 1990م، وأصبح يتحكم في تجارة الأخشاب والمعادن والمنتجات الزراعية بالتعاون مع شركاء آخرين, وقد أسهم ذلك بدور حيوي في توفير التمويل للجبهة الوطنية الليبيرية, كما قام أمراء الحرب الآخرون بإجراءات مماثلة، ولا سيما «جورج بوليا» زعيم «مجلس السلام الليبيري».

ويكشف الجدول الآتي عن قيمة التجارة غير المشروعة في بعض ثروات ليبيريا خلال هذه الفترة:

وفيما يتعلق بتداعيات الصراعات الإثنية على الأوضاع الاجتماعية في إفريقيا؛ كشفت التقارير عن تدني الأوضاع الاجتماعية في جميع الدول التي تعاني تلك الصراعات, وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد ذلك, وأهمها: تدني مستويات دخول الأفراد، والانخفاض الشديد في نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتدهور نصيب الفرد من الغذاء، وتدني مستويات الخدمات العامة.. إلخ.

وعلى سبيل المثال؛ فإن متوسط الدخل السنوي للفرد في سيراليون خلال فترة الحرب الأهلية لم يكن يزيد عن 100 دولار, كما كان متوسط نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي خلال سنوات الصراع في كل من الصومال وإثيوبيا وليبيريا: 11%، و 28%، و 40% على الترتيب. كما انخفض نصيب المواطن من إمدادت الغذاء في تلك الدول ليصل إلى قيم سلبية، وتدهورت قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية كمًّا وكيفاً، وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتوفير مياه الشرب، والكهرباء، والنقل.

4 – انتهاك حقوق الإنسان:

شهدت الصراعات الإثنية الإفريقية أشكالاً عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث كانت تلك الانتهاكات خاصية ملازمة لتلك الصراعات، وأداة رئيسة من أدوات إدارتها, وفي هذا السياق تشير الدراسات إلى وجود خمسة أشكال أساسية لهذه الانتهاكات؛ هي: الإبادة الجماعية، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وانتهاك الحريات المدنية، وانتهاك الحقوق السياسية، والتمييز الإثني والاجتماعي.

فالصراعات تؤدي إلى سقوط أعداد غفيرة من الضحايا من بين قتيل وجريح, وغالباً يكون معظم هؤلاء الضحايا من المدنيين، وبخاصة الفئات الضعيفة منهم (كبار السنّ، والنساء، والأطفال).

وربما تصل مستويات العنف الناجمة عن الصراعات الإثنية إلى حد الإبادة الجماعية, مثلما حدث في رواندا في أبريل ومايو 1994م، حيث تُعد الحالة الرواندية واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية التي عرفها التاريخ الإنساني خلال القرن العشرين، عندما قُـتل ما يزيد عن نصف مليون نسمة من التوتسي والهوتو المعتدلين على أيدي متطرفي الهوتو. وهو ما حدث في حالات أخرى عديدة، مثل أنجولا، والصومال، وبوروندي، وليبيريا، والتي أسفر الصراع فيها عن كارثة إنسانية مروعة، حتى راح ضحيتها زهاء 200 ألف نسمة في خلال المدة من 1989م إلى 1995م.

وتزداد حدة المأساة الإنسانية مع عدم تيقن أسر الضحايا من مصير ذويهم، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو لا، خصوصاً أن قتلى هذه الصراعات عادة ما يُدفنون في «مقابر جماعية»، وهو الأمر الذي يحرم أسرهم من حقهم في دفن ضحاياهم بشكل لائق, وهنا يكون من الصعب جداً على أسر الضحايا التكيف نفسياً مع هذا الأمر؛ مما يعرقل جهود تحقيق المصالحة الوطنية.

كما ينجم عن الصراعات الإثنية أشكال عديدة من الانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية المرتبطة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث يتعرض السكان في الدول المنكوبة بمثل هذه الصراعات للتعذيب، والاغتصاب، والاعتقال التعسفي، والنفي، والحرمان من المحاكمة العلنية العادلة.. إلخ. كما تسهم تلك الصراعات في تنامي الاعتداءات على الحريات المدنية والسياسية، ومن ذلك تقييد الحق في التعبير، والمشاركة السياسية، والتنظيم، والانتقال، وممارسة الشعائر الدينية.

ومن جهة أخرى؛ تؤدي الصراعات الإثنية إلى تهجير السكان بشكل قسري هرباً من تداعيات القتال، حيث يقيم هؤلاء المهجرون عادة في معسكرات للاجئين خارج البلاد، أو معسكرات للنازحين داخل بلادهم, ففي ليبيريا على سبيل المثال أدت الحرب الأهلية إلى تشرد حوالي 1,4 مليون شخص داخل البلاد, ولجوء أكثر من 800 ألف إلى غينيا وساحل العاج وسيراليون ونيجيريا, ومن ثمّ كانت ليبيريا تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث نسبة اللاجئين إلى العدد الإجمالي للسكان (3,093 ملايين)، والتي بلغت 25,8%، في حين كانت رواندا صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 28,4%.

رابعاً: سبل مواجهة الصراعات الإثنية:

سعت الدول الإفريقية إلى احتواء الصراعات الإثنية والحد من تداعيتها المدمرة، وذلك عبر القضاء على أبرز مسبباتها, وهي «الظاهرة الإثنية».

واتبعت النظم الإفريقية في سبيل ذلك ثماني استراتيجيات؛ هي:

1- الاحتواء containment: ويعني الإبقاء على عزلة الجماعة أو الجماعات الإثنية الخارجة عن سيطرة الدولة، أي فصلها وعدم مساواتها بالجماعة الإثنية الحاكمة, وقد اتبعت هذه الاستراتيجية مع البربر في المغرب العربي، والطوارق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

2- الاستيعاب Assimilation: وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقبل قيم الجماعة الحاكمة وثقافتها، أو المسيطرة بالرضا والإقناع. وقد يكون الاستيعاب ثقافياً (تذويب الثقافات المتباينة في إطار ثقافة الجماعة المسيطرة), وتُعد إثيوبيا من أبرز الدول التي طبقت هذا الأسلوب, حيث حاولت جماعة «الأمهرة» فرض سيطرتها على جماعة «أورومو» وبقية الجماعات الأخرى في البلاد. وربما يكون الاستيعاب مؤسسياً (إنشاء مؤسسات اجتماعية وثقافية تشارك فيها كل الجماعات المتمايزة ثقافياً)، وفي أحيان أخرى يكون الاستيعاب عنصرياً (القضاء على التمايز أو الاختلافات البيولوجية عبر تشجيع الزواج المختلط).

3- التعددية Pluralism: وتعني الاعتراف بالآخر، وإعطاء وزن أكبر للحقوق والمصالح الجماعية للأقليات، بيد أن هذه الاستراتيجية لم تُطبق في الدول الإفريقية إلا في حالات قليلة.

4- الوحدة من خلال التعدد: ترمي هذه الاستراتيجية إلى تأسيس الولاء القومي دون القضاء على الثقافات الفرعية، حيث يتم إيجاد نوع من الولاء والثقافة المشتركة بينها, ويكون للجماعات الإثنية الحق في استخدام لغاتها، وإقامة شعائرها الدينية، وحماية تراثها الثقافي. ومن أبرز أدوات هذه الاستراتيجية: الفيدرالية, والكونفيدرالية, والحكم الذاتي الإقليمي(5).

وهناك تطبيقات عديدة لهذه الاستراتيجية، ومن ذلك تطبيق الفيدرالية في نيجيريا بموجب اتفاق عام 1979م، وتطبيق ما يُعرف باسم «الفيدرالية الإثنية» في إثيوبيا، وهي تعطي الجماعات الإثنية الأساسية في الدولة الحق في تقرير مصيرها بشروط معينة يقررها الدستور.

5- تقاسم السلطة power Sharing: تطرح هذه الاستراتيجية نهجاً مختلفاً في التعامل مع وضعية التعددية المجتمعية من خلال الاعتراف بالهوية الجماعية, وتقوم على أربع ركائز؛ هي: تمثيل كل الجماعات المتمايزة والفاعلة في السلطة، ووجود درجة عالية من الاستقلال والحكم الذاتي لهذه الجماعات، وتخصيص حصص معينة في السلطة وعوائدها لهذه الجماعات، وحماية حقوق الأقليات. وهناك تطبيقات إفريقية عديدة لهذه الاستراتيجية؛ أهمها: جمهورية جنوب إفريقيا بعد الأبارتهيد، وإثيوبيا في عهد مليس زيناوي, والسودان في عهد جعفر نميري، وذلك عندما منح الجنوب حكماً ذاتياً بموجب اتفاق أديس أبابا عام 1972م.

6- الاستبعاد: وهو منهج متطرف في التعامل مع الظاهرة الإثنية، حيث تنطوي هذه السياسة على تطبيق سياسة العزل العنصري بين مختلف الجماعات الإثنية في الدولة، على أن يسري هذا العزل فيما بين جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإقليمية, وقد طبق هذا النظام في جمهورية جنوب إفريقيا قبل أن يتم تفكيك نظام الفصل العنصري فيهما.

7- الإبادة الجماعية Genocides: وهي أكثر الاستراتيجيات تطرفاً في التعامل مع الظاهرة الإثنية، حيث تقوم على التخلص العضوي من الجماعات المتمايزة إثنياً, ومثال ذلك إبادة جماعة التوتسي على أيدي جماعة الهوتو في رواندا عام 1994م.

8- القبول بمبدأ الانفصال: وهنا تسمح الحكومة المركزية للجماعات الإثنية الراغبة في الانفصال بممارسة حق تقرير المصير، وذلك عبر استفتاء ينظم لذلك الغرض, ومثال ذلك حالة جنوب السودان الذي أقرت اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م بحقه في تقرير مصيره، وذلك عبر استفتاء من المتوقع أن يُجرى في يناير 2011م.

وبالنسبة لفاعلية السياسات المذكورة في تحقيق الاندماج الوطني؛ فقد أكدت التجارب الفعلية إخفاق أسلوب الاستيعاب الطائفي، وكذا إخفاق أسلوب الاستبعاد في تحقيق الاندماج الوطني في الدول التي طبقت فيها تلك الأساليب، بل إنها ولّدت روح المقاومة لدى الجماعات الإثنية المضطهدة, حيث ينطوي هذان الأسلوبان على إعلاء معايير الولاء الإثني عند صياغة سياسات التوزيع بالنسبة للمناصب العليا والوظائف في الجهاز الإداري، وتحديد المشروعات التنموية، وتقديم الخدمات العامة؛ بما يهدف في النهاية إلى خدمة مصالح الجماعة الإثنية الأقوى والحفاظ على تميزها, ومن ثمّ كان اندلاع الصراعات الإثنية مثل الملاذ الأخير للجماعات الإثنية المضطهدة، بعد استنفاد كل الآليات السلمية للقضاء على مظاهر الظلم الاجتماعي والتمييز الذي تعانيه تلك الجماعات.

أما الاستراتيجيات الاندماجية الوظيفية؛ فقد أثبتت نجاحها في معظم الدول التي طُبقت فيها, ذلك لأنها تركز على تنفيذ سياسات متعددة لتقاسم السلطة على أسس إثنية؛ من أجل خفض حدة التوترات الإثنية في الدولة, ومن هذه الأساليب: تحديد حصص كل الجماعات الإثنية – الأساسية على الأقل- في الدولة في المناصب القيادية والإدارية في الدولة، ومنح الحكم الذاتي للجماعات الإثنية، وإجراء استفتاءات خاصة بالأقليات الإثنية في القضايا الحيوية التي تمس مصالحها.

الاحالات والهوامش:

(*) مدرس العلوم السياسية – معهد البحوث والدراسات الإفريقية – جامعة القاهرة.

(1) يشير مفهوم الجماعة الإثنية إلى: «أي جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات والتقاليد واللغة والدين وأي سمات أخرى مميزة، ربما يكون من بينها الأصل والملامح الفيزيقية الجسمانية».

وتتسم الجماعة الإثنية بخاصيتين من الناحية الاجتماعية, يرجع إليهما الفضل في حفظ كيانها البشري والاجتماعي والثقافي:

أولهما: أن العضوية في الجماعة الإثنية ليست تطوعية، فأفراد الجماعة يولدون فيها، ويرثون سماتها.

وثانيهما: أن الغالبية العظمى من أبناء الجماعة الإثنية يتزوجون من الجماعة الإثنية نفسها، وإن كانت هناك استثناءات محدودة بالنسبة لهذا الأمر.

(2) تُعرف الأمّة: بأنها مجموعة أو جنس من الناس يشتركون معاً في التاريخ والعادات والثقافة، وقد يشتركون أحياناً في الدين واللغة. ويُعد وجود هوية مشتركة بين الناس هو أساس تحولهم إلى أمّة، ومن ثمّ فإن بناء الهوية المشتركة يُعد جزءاً من بناء الأمّة.

ويميز بعض الباحثين بين الأمّة الإثنية والأمّة المدنية, ويرون أن الأمّة الإثنية تقوم على أساس الأسس الاجتماعية، مثل العنصر والجماعة الإثنية. أما الأمّة المدنية فتنشأ على أساس الولاء لمجموعة من الأفكار السياسية والمؤسسات وروابط المواطنة والجنسية. ويعبّر «بناء الأمّة» عن عملية تطورية، تحدث بشكل تدريجي غير ثوري، خلال مدة زمنية طويلة نسبياً، وذلك نتيجة لمزيج من التفاعلات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، والتي تُسهم في تكوين هوية مشتركة بين الناس.

(3) يُقصد بعدم التكامل القومي: وجود إقليم أو أكثر لا تستطيع السلطة المركزية فرض سيطرتها عليه.

(4) يُقصد بعدم التكامل السياسي: وجود فجوة بين الحكام والمحكومين نتيجة اختلاف الأهداف والمصالح بين الجانبين.

(5) الفيدرالية: هي اتحاد يقوم على بناء علاقات تعاون وليس تبعية بين عدة دول أو ولايات ترتبط معاً، حيث توجد حكومة مركزية للدولة الاتحادية وحكومات إقليمية للولايات، وتتوزع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.

أما الكونفيدرالية: فهي اتحاد تعاهدي أو استقلالي يقوم على إبرام اتفاقيات بين عدة دول لتحقيق أهداف مشتركة؛ مثل: تنسيق السياسات الاقتصادية والثقافية، والدفاعية, ولكن تحتفظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسيادتها الوطنية, ويكون لكل دولة رئيسها.