أ.د محمد الأمين بن عودة

أستاذ التعليم العالي قسم العلوم السياسية – جامعة غرداية – الجزائر

رئيس مشروع بحث التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الجزائرية تجاه إفريقيا في ظل التنافس والصراع الدولي على القارة

مقدمة:

شهدت التجارب الدولية عبر عقودٍ وأزمنةٍ عديدة أساليب وميكانيزمات متباينة في إدارة الشأن العام للبلدان والحكومات، وقد استهدفت في مجملها بلورة الآليات الناجعة لضبط أبعاد العلاقة ما بين طرفي المعادلة السياسية الأساسيين المتمثلين في الحاكم والمحكوم؛ باعتبارهما لُبّ وجوهر اهتمامات باحثي علم السياسة بمختلف فروعه واختصاصاته المتشابكة.

وفي هذا الصدد، يمثل نموذج الحكم الفيدرالي أحد أكثر النماذج انتشارًا لدى صُنّاع القرار، خاصةً في البلدان والوحدات السياسية الاتحادية المركبة، وقد أخذت القارة الإفريقية خصوصية معينة ارتبطت بسردية أكاديمية جعلت من هذا النموذج الأداة الوحيدة القادرة على إدارة ما يُميِّز المجتمعات الإفريقية من تعددية عرقية هائلة، ويمنع –في الوقت ذاته– أيّ احتمالية عنف أو صراع عرقي قد يحدث في هذا البلد أو ذاك. وليست نيجيريا وإثيوبيا إلا أمثلة شاخصة غير حصرية أفرزتها التجربة الإفريقية في هذا الشأن.

لا يخفى على المهتمين بموضوع الفيدرالية وعلاقتها بإدارة التعددية العرقية بإفريقيا، مدى الدراسات والأبحاث الأكاديمية السابقة التي عالجت تفاصيل وجزئيات الموضوع من شتى الجوانب، وذلك لمحدودية النظرة القانونية البحتة في تفسير ديناميكية الفيدرالية بحالتي الدراسة (نيجيريا وإثيوبيا)، فعلى سبيل المثال نجد دراسة الباحثين Stephen L.Schechter and Thomas S.Vontz([1]) التي ركزت بشكل أساسي على الأبعاد الثقافية التي تطرحها الفكرة الفيدرالية، باعتبار أن نجاحها متوقف على وجود نوع من الوعي الثقافي بمبادئ التعايش واقتسام السلطة والثروة بين مكونات المجتمع المتعدّد إثنيًّا وعرقيًّا.

وفي سياقٍ آخر طرح كلٌّ من Aemro Tenaw Birhan and Nsoh Christopher([2]) مسألة الأدوار الممكنة للفيدرالية باختلاف طبيعتها على تحقيق مفهوم السلام بالمجتمعات المتعددة عرقيًّا بالتطبيق على الحالة الإثيوبية، وهي جدلية مزمنة بالقارة الإفريقية سيتم مناقشتها في ثنايا الورقة الحالية، بالإضافة إلى الدراسة المقدمة من الباحث حكيم ألادي نجم الدين([3])، حول تهديدات التنظيمات والكيانات الانفصالية على النظم الفيدرالية مع التأكيد على مثالي نيجيريا والكاميرون، وهي تهديدات مصاحبة للنظم الفيدرالية، خاصةً ضمن السياق الإفريقي.

هذا، ويكتسب موضوع مستقبل الفيدرالية وإدارة التعددية العرقية بنيجيريا وإثيوبيا أهميةً قصوى؛ وذلك لارتباط الموضوع بواحدتين من أكبر وأبرز بلدان القارة الإفريقية على شتى المجالات، إضافةً إلى أنهما تُمثّلان نموذجين متناظرين إذا ما تمَّ التطرُّق للموضوع من الزاوية الجيوسياسية والجغرافية، وكذا للتأثيرات المتعددة والعميقة التي يلعبها كلا البلدين على محيطهما الإقليمي (شرق/غرب) القارة الإفريقية، إلى جانب المستجدات وحالة إعادة التشكيل التي تشهدها المنطقتين خلال العقد الأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار حركية التنافس الدولي المتزايد بالقارة الإفريقية ككل.

تسعى الورقة للإجابة عن إشكاليات وتساؤلات رئيسية من قبيل معرفة الجدوى من استمرارية تطبيق نمط الفيدرالية الإثنية في نيجيريا وإثيوبيا، وكذا طبيعة المقترحات الإصلاحية الضرورية لجعل هذا التوجه أكثر نجاعة. ومن جانب آخر تفترض الورقة فرضية أساسية تتمحور حول ضرورة التسليم بحالة اللاجمود التي تطبع البيئتين الداخلية والخارجية لكلٍّ من نيجيريا وإثيوبيا، وهي حالة تفرض على صُنّاع القرار بالبلدين إعادة النظر في ميكانيزمات سيرورة نظام “الفيدرالية الإثنية” المطبَّقة، لتكون مواكبة للمطالب والتغيرات في موازين القوة الوطنية، عبر النأي عن المقاربات العلاجية وتبنّي سياسات إصلاحية مستدامة، تجعل من النموذجين أكثر قابلية لمواجهة أيّ تحولات مستقبلية ممكنة، وقد انتهجت الورقة توليفة منهجية مركبة، ابتداءً من المنهج القانوني الدستورية لتوضيح الأُسُس القانونية التي أُقيم عليها النظام الفيدرالي في كلٍّ من نيجيريا وإثيوبيا، وكذلك الاقتراب الوظيفي، الذي من خلاله يمكن تفسير آليات مواءمة أنماط الفيدرالية الإثنية مع المتغيرات والتحولات السياسية والمجتمعية التي تشهدها وحدات الدراسة.

وللإجابة عن التساؤلات المطروحة اتبعت الورقة تقسيمًا ثلاثيًّا؛ بدايةً بإبراز المنطلقات الأساسية للفيدرالية في نيجيريا وإثيوبيا، مرورًا بمُهدِّدات التيارات الانفصالية على استمرارية النمط الفيدرالي، وصولًا إلى توضيح أهم مقاربات الإصلاح الضرورية للنموذجين النيجيري والإثيوبي.

أوّلًا: المنطلقات والمقاربات الفيدرالية في بإثيوبيا ونيجيريا

الفيدرالية وإفريقيا، ثنائية وجدلية لا تكاد تنتهي في سياقات التحليل البحثي الأكاديمي للنُّخَب السياسية والمثقفة بالقارة السّمراء، يطبعهما توارث واقتياد شبه أعمى لقوالب وأُطُر منهجية معرفية غربية جاهزة، تمّ التسويق لها عبر تراكمية مثقلة طيلة عقود من الزمن، ففي الوقت الذي يتم التركيز فيه على أنّ الفيدرالية نَمَط للحكم يحصل بمقتضاه نقل جزء أو مجموعة من الصلاحيات والسلطات من الهيئات المركزية إلى مؤسسات ولائية مناطقية محليةStephen L.Schechter and Thomas S.Vontz ([4])؛ تُعرّف من ناحية أخرى على أنها وسيلة لحكم المجتمعات والدول مترامية الأطراف جغرافيًّا، والتي يصعب إدارتها بشكلٍ مركزي NCERT([5]).

في حين يركز قسم كبير من الباحثين على أنها أحد صور الفكر الليبيرالي، باعتبارها أداة جدّ فعّالة لتمكين الشعوب والمجتمعات لتبنّي وإنفاذ أُسُس الحكم الليبيرالي الحرErika Arban ([6])، وعليه يُصوّرونها وكأنها نمط من الحكم الذي يتنافى مع النظم غير الديمقراطية، لكنّ المعضلة الأساسية هي النمطية الغربية في التعاطي مع المفهوم الفيدرالي في سياقه الإفريقي؛ إذ غالبًا ما يتم التعاطي مع المفهوم بالنظر إليه كأحسن الحلول والمقاربات الإدارية والمناطقية لمشكلة التعددية الإثنية والعرقية بالمجتمعات الإفريقية Aemro Tenaw Birhan and Nsoh Christopher ([7])، مع العلم أنّ هذه التعددية هي حالة صحّية في الوجود البشري والإنساني، الأمر الذي أدَّى بالضرورة إلى إغراق مخرجاتنا البحثية على هذا الأساس وتقييم التجارب الفيدرالية بالقارة الإفريقية انطلاقًا من هذا المعيار الجاهز.

وباستقراء التجارب الفيدرالية بالقارة الإفريقية؛ نجد العديد من الصور والتطبيقات المتباينة، فعلى المستوى الإثيوبي تقف الفيدرالية الإثنية كأحد أبرز النماذج الفريدة المطبقة بالقارة السمراء، ووفق أعمال بحثية فإنها تُعرّف على أنها تلك الاتحادات الفيدرالية القائمة على الأبعاد الإثنية العرقية؛ بحيث تُبنَى من خلالها هياكل وأجهزة الحكم بالاتحاد بشكلٍ يتَّسق مع التعددية الإثنية المميزة للمجتمع بالدولة، وهي نظام اتحادي للحكومة الوطنية أنشئت بهدف تلبية مطالب الاستقلال الذاتي الإقليمي للجماعات الإثنية، وكذا لإدارة التوترات الإثنية داخل الدولة([8])، ويكون القصد والهدف الأساسي من تطبيقها في البلدان ذات التعدد الإثني، هو السعي مِن قِبَل النظام والسلطة السياسية الحاكمة، إلى استكشاف مجمل المصالح المشتركة والخاصة بمختلف الجماعات الإثنية بالمجتمع، بُغية إحكام السيطرة أكثر، وتحقيق مستويات قصوى من الاستقرار السياسي، وذلك عبر عدَّة آليات وميكانيزمات، أهمها اقتسام السلطة بين أبرز المكونات الإثنية الرئيسية بالمجتمع([9]).

ومن جهة أخرى، ذهب الباحث Spiro في دراسته Can Ethnic Federalism Prevent “Recourse to Rebellion إلى تعريف الفيدرالية الإثنية على أنها، بالإضافة إلى كونها أحد صور النظام الفيدرالي وأنواعه، إلا أنها تتصف وتتميز عن بقية الأنماط الأخرى، لكونها محاولة Attempt لخلق حلول للصراعات والمشاكل الأساسية للجماعات الإثنية، عبر الاعتماد على المقاربة الإقليمية المناطقية للحكم، باعتبارها الوسيلة المثلى للاستجابة لمطالب هذه الجماعات، وذلك عن طريق منحها حكمًا ذاتيًّا موسعًا على الإقليم الذي تهيمن عليه، مع التنازل عن مطلب الانفصال والاستقلال([10]).

ومن جهةٍ أخرى فبالنسبة للنخب السياسية بالدول المُطبِّقة للفيدرالية الإثنية؛ فإن هذه الأخيرة عبارة عن آلية يتم من خلالها عدّة قضايا من بينها: وضع أُسس ومقاربات لحلّ مسألة اللامساواة وغياب العدالة في التعامل مع المجموعات الإثنية، وكذلك فإنها تُمثِّل أداة سياسية ناجعة يمكن من خلالها ضمان بقاء واستمرار “الأقليات” داخل المجتمعات، خاصة الأفراد والنخب الذين يمثلونها([11])، مع مراعاة ضرورة أن تظهر النظم الفيدرالية في صورٍ وأشكالٍ مختلفة، وهي أنماطٌ من الحكم تقوم على عدّة مبادئ وأُسس، من بينها الاعتماد على فكرة توزيع السلطة بين مختلف مستويات الحكم (مركزي، إقليمي، محلي)، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على توازن وتكافؤ موازين القوة بين المستويات الثلاثة، وكذا عبر وضع ضوابط لعدم المساس بصلاحيات الهيئات المحلية في التسيير والحكم([12]).

في هذا الصدد، وبعدما حُكِمت إثيوبيا بنظامٍ فردي مطلق دام لأكثر من أربعة عقود (1930- 1974م)، دخلت البلاد في تجربة جديدة من الحكم تميَّزت بسيطرة القوى اليسارية الاشتراكية، كانت فيها الغلبة والهيمنة للمؤسسة العسكرية، ولم تكن إثيوبيا بذلك تُمثِّل استثناءً، بل تماشت مع ما كان سائدًا في غالبية الدول الإفريقية في تلك الحقبة من الزمن، وبالنظر إلى تصاعد حدَّة واحتمالية الحرب الأهلية، واهتزاز الاستقرار السياسي الذي ميّز الحياة السياسية بالبلاد طيلة القرن التاسع عشر([13])، أبقى القائمون على الحكم في إثيوبيا على النظام المركزي المشدد، وكذا إخضاع غالبية الجماعات والمكونات الإثنية إلى الجماعة الأمهرية، مع تعزيز اللغة الأمهرية والديانة المسيحية بمذهبها الأرثوذكسي([14])، مما ساهم مع مرور الوقت في إعادة بعث ثورة ضد النظام الحاكم من جديد والتمهيد لإقامة نظام فيدرالي.

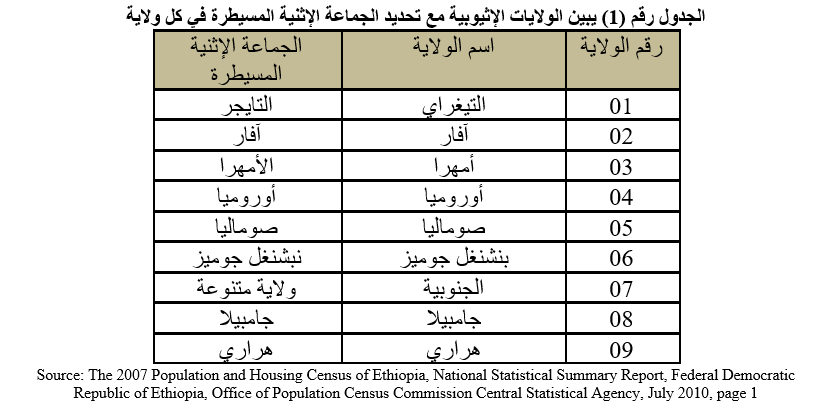

بعدها شهد مطلع التسعينيات من القرن الماضي إقامة النظام الفيدرالي بإثيوبيا، وذلك بعد قرابة 17 سنة من الحكم المركزي بقيادة النخبة السياسية العسكرية، وقد تأسَّس النظام الفيدرالي الإثيوبي على أبعاد وخطوط “إثنولغوية”، أشار إليه في بادئ الأمر دستور الحكومة الانتقالية الإثيوبية سنة 1991م، الذي اعترف أيضًا بانفصال إريتريا عن الحكم والسيادة الإثيوبية([15])، وفي سنة 1994م تمّ إصدار الدستور الدّائم للبلاد الذي رسّم النظام الفيدرالي على أُسسٍ إثنية مناطقية جغرافية؛ إذ اتّصف بمرونةٍ كبيرة فيما يخص الصلاحيات الممنوحة للأقاليم في تسيير شؤونها، مع إعطائها الحق في الانفصال عن الاتحاد (المادة 39)([16])، وقد أتاح الدستور الإثيوبي لسنة 1994م إقامة نظام فيدرالي مكوَّن من مستويين رئيسيين للحكم؛ مستوى الحكم الفيدرالي المركزي أو الحكومة الفيدرالية، ومستوى الحكم الجهوي المناطقي Regional States موزع على تسع مناطق أساسية تسمى killil أوkilliloch انظر (الجدول رقم 1)، تتمتع بمسؤوليات وصلاحيات مختلفة ومتفاوتة، وذلك وفقًا للأهمية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها كل منطقة من هذه المناطق التسعة([17]).

وبالنسبة للمثال النيجيري، الذي لا يقلُّ من حيث التعقيد والفسيفسائية مقارنةً ببقية النماذج والأمثلة الإفريقية الأخرى بشكلٍ عام، ومقارنة بالحالة الإثيوبية بشكلٍ خاص؛ فقد “قدَّمت نموذجًا مبكرًا للفيدرالية في إفريقيا تمّ تبنّيه مع الاستقلال مباشرة سنة 1960م، وذلك عبر تقسيم البلاد إلى ثلاث ولايات محورية، تُمثّل كلٌّ منها مكوّنًا إثنيًّا بعينه، ثم توسعت بعد ذلك لتصبح 12 ولاية سنة 1967م، إلى أن وصلت إلى 36 ولاية مع حلول سنة 1969م، لتتجاوز بذلك التركيب الإثني العرقي الذي يميز المجتمع النيجيري”([18])، ونيجيريا تتميز بتنوعها العرقي واللغوي، “إذ يزيد عدد السكان فيها على 220 مليون نسمة بحسب إحصائيات مجموعة البنك الدولي لعام 2023م، ويتوزعون على نحو 250 مجموعة عرقية، أبرزها” الهوسا” و”فولاني” في الشمال، و”اليوروبا” في الجنوب الغربي، و”الإيبو” في الجنوب الشرقي، وتتحدث هذه المجموعات نحو 500 لغة ولهجة، تتفرع من 3 مجموعات لغوية رئيسية هي النيجر-الكونغو، والنيلو-الصحراوية، والأفرو-آسيوية، وتُعدّ الإنجليزية اللغة الرسمية في البلاد، تليها لغات محلية مثل الهوسا، الفولاني، والإيبو، ويعتنق أكثر من نصف السكان الإسلام الذي وصل إلى نيجيريا في القرن الحادي عشر الميلادي، بينما يُشكّل المسيحيون أغلبية النصف الآخر المتبقي، مع وجود أقلية تعتنق ديانات أخرى”([19]).

التعددية العرقية والإثنية حالة صحية تطبع أغلب شعوب ومجتمعات الوحدات السياسية، وإذ تتباين هذه الظاهرة من حيث مستويات التجانس والاندماج، تبقى القارة الإفريقية إحدى أكثر الأمثلة بروزًا في الثراء وتنوعًا، تتباين دولها أيضًا من حيث درجات التأثير والتأثر من جرّاء تبعات هذه الحالة الصّحية على الاستقرار السياسي والأمني الذي يُميّز كل دولة عن الأخرى، وبالنسبة لنيجيريا بالنظر إلى الإحصائيات والدراسات المسحية المقدّمة، فإنه توجد ما يزيد عن “600 قبلية قومية على أرض نيجيريا، وتأتي في مقدمة القبائل الأكثر شهرة ونفوذًا قبيلة الهوسا والفولاني اللتان تشكلان حوالي 29% من السكان، وتتمركز عناصرهما في مناطق شمال البلاد، فهناك قبيلة اليوربا التي تسكن عناصرها في مناطق الجنوب الغربي للبلاد، وتشكل حوالي 21% من السكان، وقبيلة إيبو التي يسكن أفرادها في مناطق شرق البلاد وتبلغ نسبتها حوالي 18%، وقبيلة الكانوري وتشكل نسبة 4%، ويسكن أفرادها في منطقة شرق شمال البلاد ثم قبيلة إبيوبيو وتشكل 3.5% من السكان ويتمركز معظم عناصرها في الشرق الجنوبي لولايات جنوب الشرق، وأخيرًا قبيلة التيف وتشكل عناصرها 2.5% من السكان ويعيشون في منطقة الجنوب الشرقي من البلاد”([20]).

ووفق قراءات بحثية متعددة حول مبررات ومسوغات انتهاج المبدأ الفيدرالي بنيجيريا، إلى الفرضية التي أشرنا إليها سلفًا، وهي التسليم بكون الفيدرالية كنمط للحكم والإدارة هو الأجدر بإدارة مختلف الحساسيات والتعدديات القائمة بالمجتمعات الإفريقية، وعليه فقد تمَّ اعتماد النظام الفيدرالي في نيجيريا بـ”قصد التخفيف من حدة التوترات الاقليمية والدينية ومحاولة إرضاء المجموعات الاثنية والمتمثلة في الإيبو(في الشرق) واليوروبا (في الغرب) والهوسا والفولاني (في الشمال)، وبعد تسلم الجيش للسلطة عام 1966م، قُسِّمت الأقاليم الأربعة إلى اثنتي عشرة ولاية عام 1967م، وبعدها تسع عشرة ولاية عام 1976م، ثم لتصبح ثلاثين ولاية طبقًا لدستور عام 1979م، ثم ستًّا وثلاثين ولاية بحسب دستور 1999م، وتتكون كل ولاية من مناطق ذات حكم محلي، ولكل ولاية عاصمة خاصة بها بموجب الدستور. ونظرًا لهذا التقسيم المُجزِّئ لأقاليم البلاد جاء دستور 1999م لينص على أن نيجيريا دولة موحدة ذات سيادة لا تتجزأ ولا تنفصم تُعرَف باسم جمهورية نيجيريا الاتحادية”([21]).

ثانيًا: التيارات الانفصالية ومُهدِّدات استمرار وتفكك النمط الفيدرالي

لطالما مثّلت تساؤلات وإشكالات بناء الدولة الوطنية واحتمالات الاندماج المجتمعي المحور الأساسي لأبحاث ودراسات دوائر الفكر بالقارة الإفريقية، ولا تخلو التحليلات من الإشارات المتوالية للأدوار العكسية البارزة التي لعبتها الموجة والحقبة الاستعمارية في تعميق مقوّمات هذه المعضلة شبه المزمنة.

وفي هذا الصّدد تبقى بلدان القارة الإفريقية الأكثر تأثّرًا من انتشار ظاهرة التيارات الانفصالية بأقطارها الوطنية المستقلة، خاصّة عقب نيل معظم الكيانات الإفريقية لاستقلالها منذ مطلع ستينيات القرن المنصرم، الأمر الذي استدعى العديد من مقاربات الحل والإدارة، تباينت في مدى ومستويات الكفاءة والفعالية.

وفي هذا المقام، فإنّ النزعة الانفصالية في نيجيريا تعود إلى الحقبة الاستعمارية نتيجة الطبيعة المتباينة لدول ما قبل الاستعمار أو الإمبراطوريات والممالك والمجتمعات التي قامت في المناطق التي دمجتْها الإدارة الاستعمارية البريطانية تحت كيان واحد باسم نيجيريا، وقد استمرت التحريضات الانفصالية بعد استقلال نيجيريا، “وبرزت في المجتمعات والإثنيات الأقلية البالغة عددها أكثر من 250 مجموعة إثنية، ولكنّ بوادر الانفصال عن الكيان النيجيري صارت اليوم سمة الإثنيات الأغلبية الثلاث التي تُشكّل أكثر من نصف سكان نيجيريا وتسيطر على جُلّ مفاصل السلطة، وهي إثنيتا هوسا وفولاني في معظم الشمال، ويوروبا في جنوب الغرب، وإيغبو في جنوب الشرق”([22]).

جدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض تكتنف تحليلات ورؤى الباحثين فيما يخص الطابع العام الذي يلتبس على وضعية الصراع البيني والداخلي بنيجيريا، ومن الممكن أن يكون هذا التوصيف منسحبًا على معظم دوائر ومناطق الصراع الأهلي ببلدان القارة الإفريقية، فكثير من التقارير ومخرجات الأبحاث والدراسات الميدانية أفرزت تصورات تعلّق مبررات الصراع على شمّاعة التعددية العرقية والدينية أيضًا، كأحد أبرز مصادر الصراع البيني بإفريقيا، إلا أنّ بعض الباحثين يذهبون إلى مبررات أكثر عمقًا من هذا، وقد يكون التحليل أقرب للصواب بالنظر لحالات التكرار التي شهدتها هذه الظاهرة، وفي هذه الجزئية نتحدَّث عن مشكلة التهميش المزمنة التي تسود غالبية مكونات المجتمع في أيّ بلد إفريقي، سواء كان مُصنَّفًا باعتباره منتميًا للقبيلة أو العرقية المسيطرة أم لا، وهذا أيضًا ما أنتَج نخبًا سياسية وعسكرية منطوية على نفسها وخصوصياتها القبلية الأوّلية، مما يعطي انطباعًا عامًّا بوجود حالات صراعية داخلية مبنية على أبعاد ومصادر إما عرقية أو دينية في حالات كثيرة، ففي الحالة النيجيرية، “فإن جماعة بوكو حرام كانت تُعبِّر عن مجموعة من المشكلات المرتبطة بالواقع التاريخي، الإثني والاقتصادي لمناطق شمال نيجيريا أكثر من كونه صراعًا ذا أبعادٍ دينية أصيلة”([23]).

هذا، ولا يخلو المثال النيجيري من معضلة ثنائية الصراع “العسكري/المدني” التي تطبع سيرورة التاريخ السياسي لغالبية الدول الإفريقية، وإذ تتشابك المصالح السلطوية في إنتاج نماذج وتجارب حكم عدّة عبر بلدان القارة، فإن النموذج النيجيري يعطينا أحد الحالات المميزة لأنظمة حكم القارة السمراء؛ إذ لطالما التصقت مراحل تغير وتحوّل بِنَى النظام الحاكم بأبوجا بظاهرة الانقلابات العسكرية المزمنة، وهي الظاهرة التي اكتست طابعًا عرقيًّا قبليًّا في الحالة النيجيرية، مما عمَّق من مستويات أزمة الحكم والاستقرار بالبلاد طيلة السنوات اللاحقة للاستقلال الوطني، “فالتنافس التقليدي والصراع السياسي في نيجيريا بين قبائل الهوسا والإيبو واليوروبا، والذي تتجلى مظاهره في العنف المتبادل اللامنتهي، انعكست في الانقلابات العسكرية المتعاقبة التي قادتها رموز تُمثّل في كل مرّة أحد هذه القبائل الثلاثة الكبرى للبلاد، فبعيد اغتيال الرئيس النيجيري جونسون آجيلي إرونسي المنتمي لقبيلة الإيبو، توالت الانقلابات العسكرية بين جنرالات كل من قبائل الهوسا وليوروبا”([24])، وذلك طيلة الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1979- 1993م.

يمكن القول: إن التعثر المستمر والانتكاسات المتعددة، سمتان ميَّزتا سيرورة النظام السياسي النيجيري، فباستثناء مرحلتين أساسيتين في تاريخ الدولة النيجيرية المستقلة ما بين (1960- 1966م) و(1979 -1983م)، اللتان شهدتا تطبيق وسيادة الحكم المدني بالبلاد؛ فقد شهدت البلاد العديد من المحاولات الانقلابية العسكرية من جهة، وسيادة الحكم العسكري الشمولي للبلاد من جهةٍ أخرى، فمنذ السنوات الأولى للاستقلال عرفت نيجيريا محاولتين انقلابيتين في فبراير ويوليو 1960م لم تنجحا بشكلٍ مطلق، وأعاد العسكر المحاولة في نهاية سنة 1983م حتى تمكنوا من السيطرة على السلطة، إلى غاية وفاة الرئيس الجنرال Sani Abach سنة 1998م([25])، فقد كانت الفرصة الثالثة لنيجيريا لإعادة تطبيق الحكم المدني بعيدًا عن الهيمنة العسكرية، التي أثّرت على جميع مجالات الحياة بالبلاد السياسية والاقتصادية.

وكذلك فإن من أبرز مهددات التفكك واستمرارية نظام الحكم الفيدرالي بنيجيريا هي التشابكية المعقد لطبيعة الجماعة المسلحة النشطة بأقاليم البلاد، والتي لطالما صنّفها الباحثون إلى فئات وأصناف محددة، تعكس في تجمعاتها طريقة حركيتها، وكذا الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها، وفي هذا الصدد قد تصنّف هذه التيارات والجماعات إلى: “جماعات جهادية، جماعات انفصالية، وأخرى عرقية محلية إلى جانب جماعات أخرى متباينة الأهداف”([26])، إلا أنّ هذه الجماعات الثلاثة تبقى الأكثر تأثيرًا وتهديدًا لروح الاتحاد الفيدرالي القائم.

تاريخيًّا، نشأت حركات لدى شعب الإيبو في جنوب شرق نيجيريا تطالب بالانفصال وإحياء دولة بيافرا التي فشلت محاولتها في الستينيات. وفي العقد الأخير، صعَّدت حركة الشعوب الأصلية لبيافرا (IPOB) بقيادة نامدي كانو، وهي حركة سياسية تدعو لاستفتاء حول استقلال الإقليم.

وعلى الرغم من أن IPOB بدأت كحركة سلمية نسبيًّا، صنَّفتها الحكومة تنظيمًا إرهابيًّا منذ 2017م. وفي أواخر 2020م، أنشأت IPOB جناحًا مسلحًا سمَّته “الشبكة الأمنية الشرقية “(ESN) بدعوى حماية مجتمع الإيبو من هجمات رعاة الفولاني في أراضيهم، وأنشأت في سياق مواجهة “قطاع الطرق” وانفلات الأمن، جماعات محلية مسلحة تحت مسمى “اليقظة” أو الدفاع الذاتي. منها يان ساكاي (Ƴan Sakai) في ولايات الشمال الغربي، وهي ميليشيا أهلية من المزارعين الهوسا تشكلت لحماية القرى من هجمات اللصوص. تورطت هذه الميليشيات ذات الطابع الإثني في انتهاكات أيضًا؛ حيث اتهم أفراد منها بقتل رعاة من الفولاني دون تمييز، مما أدى إلى ظهور ميليشيات مقابلة من الفولاني (مثل “يان بنديغا”). ودفع ذلك الحكومة في نيجيريا سنة 2020م إلى حظر هذه الجماعات نظريًّا، لكنّ العديد منها لا يزال ينشط بشكل غير رسمي([27]).

وفي العقدين الأخيرين، خاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، عرفت نيجيريا تنامي وانتشار الظاهرة الإرهابية والانفصالية، وزيادة مظاهر العنف والتطرف، وقد مثّلت العديد من الحركات والتنظيمات الدور الأبرز في هذا الإطار، من أهمها: جماعة “بوكو حرام” النيجيرية، والتي تعتبر من أكثر التنظيمات زعزعةً للاستقرار السياسي والأمني بنيجيريا، بحيث يعود أصل هذه الجماعة إلى حركة “أهل السنة للدعوة والجهاد”، التي أسَّسها قائدها الكاريزمي “محمد يوسف” سنة 2002م في مدينة “مايدو غوري” عاصمة ولاية “بورني”([28]). وقد بدأت هذه الحركة نشاطها الفعلي سنة 2009م، وذلك عندما بادرت بهجمات عديدة مستهدفةً أطرافًا بعينها مثل مراكز الشرطة، قصف المؤسسات الحكومية الرسمية، أماكن العبادة باختلافها، وحتى الأبرياء من المواطنين([29])، وفي مارس من سنة 2015م أعلن زعيم التنظيم آنذاك ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وإعادة تسمية المجموعة باسم “تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا”([30]).

ولا تقل الحالة الإثيوبية من حيث مستويات التهديد والخطورة لشبح اللااستقرار والانفصال، وقد مثّلت منطقة التيغراي أحد أكثر المناطق تهديدًا لاستمرارية نظام الحكم الفيدرالي بالبلاد انظر (الخريطة رقم1)، وتعتبر منطقة وإقليم التيغراي، والتي يُصطلح عليها بعدّة مسميات على غرار (tigre, tigrai, tigrinya) تعتبر منطقة ضاربة في تاريخ البشرية، ويعود تاريخ وجودها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وبالظر إلى بعض الكتابات فإن إمبراطورية (Axumite) والتي أضحت تسمى فيما بعد بالإمبراطورية الحبشية أو الإثيوبية، قد أسسها الإمبراطور Menelik (1889- 1913م) الذي يعود نسبه إلى النبي الملك سليمان -عليه السلام-، وحسب الروايات التاريخية العقدية، فإن أسلاف الإمبراطور Menelik هم الذين استولوا على تابوت العهد لبني إسرائيل وأتوا به إلى إمبراطورية (أكسوم / Axumit) التي أُقيمت على إقليم التيغراي الحالي بإثيوبيا([31]).

خريطة رقم (1) تبيّن الموقع الجغرافي لإقليم التيغراي

Source: https://bit.ly/36sJUuw

فبعد الثورة التي قامت بها تشكيلات عديدة من مختلف المكونات الإثنية القبلية للمجتمع الإثيوبي أبرزهم قبائل التيغراي ضد نظام حكم Mengistu Haile Mariam، التي انتهت بعزل هذا الأخير سنة 1987م وإقامة حكومة انتقالية، وكذا إقرار انفصال إريتريا سنة 1992م، قام تحالف الجبهة الإثيوبية الشعبية الديمقراطية the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) المُشكّل من عدّة أحزاب وأطياف سياسية مختلفة أبرزهم قوةً ونفوذًا الـTPLF([32]) بإعلان إقامة وتأسيس نظام فيدرالي وفق الدستور الدائم لسنة 1994م، الذي يتيح في مادته رقم 39 حق تقرير المصير للأقاليم التسعة المنضوية تحت الاتحاد الجديد وفق شروط وضوابط قانونية محددة([33]).

بعدها دخلت الدولة الاتحادية في مرحلةٍ جديدة دامت لأكثر من ثلاثة عقود، شهدت فيها هيمنة شبه كلية لجماعة التيغراي الإثنية التي ساهمت بشكل فعّال في تأسيس هذا النظام الوليد، وذلك كرد فعل عن هيمنة وفرض الثقافة الأمهرية طيلة عقودٍ من حكم كلّ من الإمبراطور Menelik2 والإمبراطور Haile Selassie، فبدا المشهد كأنه صراع على الزعامة ما بين المكونين الأكثر قوة بالبلاد، وفي هذا الإطار وبالرغم من أن جماعة التيغراي لا يمثلون سوى %06 من إجمالي سكان المجتمع الإثيوبي بجماعاته الإثنية المختلفة([34])، إلا أنهم أحكموا السيطرة على الدولة من منطلق الشرعية الثورية([35])، في مقابل بقية المكونات الإثنية الأخرى.

وفي سياقٍ متصل يشير عدّة باحثين إلى وجود سياسة ممنهجة ومقصودة مِن قِبَل التيغراي، منذ توليهم حكم البلاد سنة 1991م بقيادة رئيس الوزراء Meles zinawi، قائمة على تقوية مركز إقليم التيغراي في مقابل الأقاليم الأخرى، والتحضير لخطوة الانفصال عن الاتحاد في المستقبل، ويستدلون بهذا الطرح بعدّة مؤشرات منها:

- تركيز كلّ من الـTPLF وEPRDF على تطوير وتوجيه معظم المشاريع التنموية بالبلاد لصالح إقليم التيغراي([36])، وذلك عبر تسطير برنامج تنموي خاص بالإقليم سُمِّي بصندوق منحة إعادة تأهيل التيغراي، إضافةً إلى المساعدات الدولية التي تلقتها دولة إثيوبيا الاتحادية طيلة تلك الفترة، الأمر الذي ساهم في تفوق الإقليم من حيث مستويات النمو الاقتصادي مقارنةً ببقية الأقاليم.

- سعي القيادة الحاكمة إلى توسيع الرقعة الجغرافية للإقليم، وهو الأمر الذي يُفسِّر ضم أراضي جديدة من الداخل الإثيوبي متمثلة في (Wollo, Gondar) وقبلها الصراع مع دولة إريتريا لضم منطقة (Badme)([37]).

- وفي هذا الإطار، يعتبر عدد من الباحثين أن المنعرج الأساسي في تحوّل موازين القوة ما بين الفاعلين بإثيوبيا، تمثّل في وفاة قائد الـTPLF ورئيس الوزراء السابق Meles Zinawi سنة 2012م، وما تلته من حالة عدم استقرار بأغلب الأقاليم الإثيوبية المعارضة للتوجهات الإثنوقبلية لـzinawi المنحازة لجماعة التيغراي، بالرغم من أنه ساهم في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في البلاد بتحقيق مستويات عالية للنمو الاقتصادي قاربت نسبة %9.8([38]).

ثالثًا: رؤى الإصلاح وآفاق التوجه الفيدرالي بنيجيريا وإثيوبيا

من بين أكثر ما يواجه ويهدد النظم الفيدرالية الإفريقية، خاصة تلك القائمة على الخطوط والأبعاد الإثنية العرقية، هي تغلغل التفاصيل الدقيقة لمبدأ المحاصصة في كافة مناحي وفواعل العملية السياسية ككل، وفي هذا الإطار فلطالما لعبت الأحزاب السياسية باعتبارها أحد أهم المؤسسات السياسية غير الرسمية بأيّ نظام سياسي، لطالما لعبت أدوارًا خطيرة في تزكية هذا التوجه والطابع العام بدولة نيجيريا، فباستقراء التجربة التاريخية لنيجيريا، نجد أنه “ومن خلال تتبُّع البرامج والمبادرات السياسية يمكن القول بأن معظم قادة الأحزاب السياسية النيجيرية غير مهتمين كثيرًا بالتماسك الوطني؛ ففي حين أن الأحزاب السياسية في الجمهورية الأولى (بين عامي 1963 و1966م) كانت أكثر تنوعًا عرقيًّا وثقافيًّا، إلا أن معظم الجهود المبذولة لتشكيل الأحزاب السياسية الوطنية خلال الجمهورية الثانية (بين عامي 1979 و1983م) اتبعت الخطوط العرقية والإقليمية([39])، وإن كان هذا التوجه قد خفّت وطأته بعض الشيء خلال العقد الأخير، إلا أنه لا يزال العامل والرقم الصعب في تعثر التجربة الفيدرالية النيجيرية.

وليس هناك مجالٌ للشّك أن أي منظومة للحكم مهما كانت ذات فعالية وجودة بحاجة شبة دائمة إلى رؤى إصلاحية تصحيحية مدروسة، وفي هذا الصّدد فواقع الاندماج المجتمعي العرقي بنيجيريا ومدى اتساقه مع كينونة نظام الحكم والإدارة المعتمد شهدت مبادرات إصلاحية سابقة، وإذ تبقى غير كافية بالنظر للتعثرات التاريخية المتلاحقة والمتجددة، إلا أنها مطلوبة وتعمل على تبلور نوع من التراكمية العملية الميدانية، وفي هذا الصدد ومنذ أواخر تسعينيات القرن المنصرم، “أُفسح المجال لجهود الإصلاحات السياسية والتماسك بين العرقيات التي تكونت منها نيجيريا، وقاد هذه الجهود النخبة العسكرية وحلفاؤها وخرجوا باتفاقية الانتقال السياسي لعامي 1998 و1999م والذي كان عبارة عن صفقة لم تكن ضمن الدستور النيجيري، ولكنها مدمجة ضمن لوائح “الحزب الديمقراطي الشعبي”(PDP) الذي حكم نيجيريا من 1999 إلى 2015م، وشملت الاتفاقية ضمن نقاطها الرئيسية تناوبَ الرئاسة كل ثماني سنوات بين الجنوب والشمال، ويعني تطبيقها العملي أنه إذا كان المرشح الرئاسي مسيحيًّا فسيكون المرشح لمنصب نائب الرئيس مسلمًا، والعكس صحيح”([40]).

وبالنسبة للحالة الإثيوبية، وعلى الرغم من العقلانية المتوقعة من الإدارة والحكم الفيدرالي بشكل عام، وبدولة إثيوبيا بشكل خاص فيما يخص إدارة التعددية الإثنية واللغوية بالبلاد، والتقليل من حدة الصراعات والنزاعات الداخلية؛ إلا أن حالة التنافس والصراع الإثني بإثيوبيا بقيت من المواضيع الأكثر جدلًا، ومثّلت معضلة وتحديًا جسميًا لأغلب الحكومات الاتحادية مند إقرار النظام الفيدرالي سنة 1994م، فوفق المؤشر العالمي للسلام تحتل إثيوبيا المرتبة 146 عالميًّا و38 من بين الدول والأقاليم بإفريقيا جنوب الصحراء الأقل تحقيقًا للسلام بمعدل قارب 2,63([41]).

ومن جهة أخرى فإن طبيعة البنية والهيكلة الفيدرالية لأي دولة تتبنَّى هذا النموذج أو النمط من الإدارة والحكم تلعب دورًا كبيرًا في استمرارية ونجاحه أو فشله، وبالنسبة للحالة الإثيوبية فإن البناء وخصائص النظام الفيدرالي المطبق (فيدرالية إثنية) مسؤولة عن عدّة اختلالات في إدارة الحكم، فالصراعات الإثنية الحاصلة لها علاقة جدُّ وطيدة بمؤشرات بعينها، من بينها طبيعة وسياسة اقتسام السلطة والثروة المطبق، آلية تولّي الحكم والسلطة بين الجماعات الإثنية، معضلة التمثيل الإثني في الحكم، الهوية والمواطنة، الحدود الجهوية الإثنية بين المناطق، والأهم من هذا كله طبيعة الحق الممنوح للجماعات الإثنية للانفصال عن الاتحاد الفيدرالي الحالي([42]).

وفي هذا الإطار وباستقراء الأحداث والصراع الدائر في إقليم التيغراي، فقد أشار الباحث Abbink إلى مسألة مهمّة في حديثة عن سلبيات ونقاط ضعف نظام الفيدرالية الإثنية بإثيوبيا، وذلك بالنظر إلى مبدأ إحالة ومنح الحكم داخل الإقليم للإثنية المسيطرة أو المهيمنة، فقد استغلت قيادات التيغراي هذا المبدأ طيلة ثلاثة عقود من الحكم في تقوية وجود وحضور قبائل التيغراي في البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى السعي نحو توسيع الرقعة الجغرافية للإقليم عبر اقتطاع أراضي من الداخل الإثيوبي للإقليم باستغلال عدم التحديد النهائي للحدود ما بين كل من (الأورومو، الأمهرا، التيغراي) بخلاف الوضع ما بين أقاليم (الصومال، العفر، أوروميا) الذي تمّ ترسيمه بشكل نهائي دائم([43]).

ومن جانب آخر ووفق مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر لسنة 2009م حذّرت من ظاهرة تغلغل قيادات الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي TPLF عن طريق استغلال أداة التحالف الحزبي EPRDF في المستويات الولائية المحلية للحكم kebelle /killochi بالرغم من أنهم لا يملكون سوى 6.1% من السكان([44])، ممّا مكّنهم من جعل السياسات المحلية الولائية متناغمة ولا تخرج عن سيطرة السياسة المركزية للحكومة الفيدرالية التي تسيطر عليها TPLF، مما جعل الباحث Abbink يصف النظام الفيدرالي الإثيوبي بأنه مجرد حالة اسمية شكلية بعيدة كل البعد عن الواقع، وعليه يبقى النظام الفيدرالي بإثيوبيا الاتحادية في الوقت الحالي مُهدَّدًا بالسقوط والانهيار على الأقل في المنظور القريب والمتوسط، خاصةً ما لم يتم حل النزاع بشكل نهائي أو شبه نهائي مع قيادات الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي؛ لأنهم يمثلون الطرف الأكثر قوةً وتأثيرًا أيضًا على توجهات وبقية الأقاليم الأخرى، وهذا الطرح يجد دعمًا حتى عند القراءة التاريخية لتطور نظام الحكم بدولة إثيوبيا في العقود السابقة.

وفي سياق ذي صلة، تبقى مسألة الانفصال من أكثر المحاور والنقاط جدلًا بين المهتمين بالشأن السياسي لإثيوبيا، فبالنظر إلى المادة رقم 39 من الدستور الفيدرالي للبلاد في فقرتها الأولى، فإن لكل جماعة إثنية مهيمنة على إقليم معين، الحق في الحصول على تقرير المصير والانفصال عن الاتحاد بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الاتحادي، فبالإضافة الى احتمالية استمرار مطلب جماعة التيغراي للانفصال بحكم حصولهم على أغلبية بالبرلمان، فحسب الباحثين Teshome and Zahorik فإن التيار الانفصالي قد ترسَّخ لدى جماعات إثنية أخرى، أهمها الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ONLF، وجبهة تحرير الأورومو OLF، وهي أوراق يستخدمها الانفصاليون في التيغراي TPLF ضد الحكومة المركزية حاليًّا([45]). وبقدر ما لهذه الجزئية من أهمية من حيث طبيعتها والآثار التي يمكن أن تترتب عليها على الوحدة الترابية لإثيوبيا، إلا أن الأهم هو طبيعة الحلول الواجب اتّباعها، فإذا كان أصل المعضلة دستوريًّا وهو قد تم الإقرار عليه بناءً على توافقٍ إثني عرقي، فالمقاربة الأكثر تناسبًا هنا تكون ذات طابع مركب ومتداخل، ولا يجب الاكتفاء ببُعْد واحد ووحيد لإدارة هذه العقبة.

في هذا الشأن اقترحت عدد من الدراسات البحثية التمحيصية في الحالة الإثيوبية ميكانيزمات ومقاربات متنوعة للحل، تنطلق جميعها من فكرة المزاوجة ما بين الطرح القانوني والسياسي المجتمعي، وذلك إدراكًا من المهتمين بالشأن الإثيوبي بمحدودية الأدوات الدستورية القانونية المادية الجامدة على حلحلة التراكمات الإثنوسياسية المتوارثة والمثقلة منذ عقود، وفي هذا الصدد فإنّ “إنشاء مجلس وطني للسلام للتعامل مع النزاعات الإثيوبية المختلفة أن هذا الأمر ممكن إذا توافرت الرغبة والإرادة السياسية لدى كل الأطراف الفاعلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في مناطق الصراع الرئيسية، لا سيما مثلث الأمهرة والتيغراي والعفر وأقاليم الجوار”([46]).

وهي القوى والفواعل الأساسية القادرة على رسم معالم التفاهمات الحاضرة والمستقبلية للبلاد، “وعلى مستوى القاعدة الشعبية، كما يقترح معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا، يجب إشراك كبار السن والزعماء الدينيين والتقليديين والهيئات الشبابية. ويمكن للحوار بين هذه المجموعات أن يساعد في كسر القوالب النمطية العرقية وإعادة بناء الروابط الاجتماعية بينها، وتلك هي المعضلة الكبرى التي تفوق المجهود الوطني المبذول في ساحات القتال([47]).

خاتمة:

صحيح أنّ التجربتين الفيدراليتين لكلٍّ من نيجيريا وإثيوبيا حظيا بقسطٍ وافر وكبير من الاهتمام مِن قِبَل الباحثين ودارسي الشأن الإفريقي، إلا أنّ هذا يبقى غير كافٍ بالنظر لما للحالتين من آثار وتغيرات ومستجدات متوالية، وكذا لما قدّمه النموذجان من خصوصية ارتبطت بشكل حتمي بواقع التعددية العرقية، وما لها من تبعات على حالتي الأمن والاستقرار القومي بوحدتي الدراسة، وكذا لما شهدته من تنامي للتيارات الانفصالية والتي لم يتم الفصل فيها بالصورة المطلوبة وبواقع نهائي، ما يستوجب ضرورة إعادة التفكير والمراجعة المستمرتين على مقاربات وسيناريوهات التعديل والإصلاح الممكنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

[1] – Stephen L. Schechter and Thomas S. Vontz, “what is federalisme a cultural perspective”. Center for the study of federalism, april 2024.

[2] – Aemro Tenaw Birhan and Nsoh Christopher,“The Quest for Peace: Examining the Impact of Ethnic Federalism on Conflict Management in Ethiopia”. Social Science and Humanities Journal, Vol. 08, Issue. 04.

[3] – حكيم ألادي نجم الدين، ” الأزمات الانفصالية في نيجيريا والكاميرون… أسبابها، والتحالف بين حركاتها، وتداعياتها”. على الرابط: https://2u.pw/rbLRP، تاريخ النشر: 08/09/2024، تاريخ التصفح: 09/07/2025، التوقيت: 18:35.

[4] – Stephen L. Schechter and Thomas S. Vontz, “what is federalisme a cultural perspective”. Center for the study of federalism, april 2024, p01

[5] – NCERT, “federalisme”. Democratic politics, 2025, p 15

[6] – Erika Arban,”Federalism and the Unit Question”. Perspectives on Federalism, Vol. 16, issue 1, 2024, p141

[7] – Aemro Tenaw Birhan and Nsoh Christopher,“The Quest for Peace: Examining the Impact of Ethnic Federalism on Conflict Management in Ethiopia”. Social Science and Humanities Journal, Vol. 08, Issue. 04, p34852

[8]– Ethnic federalism , in internet document ; https://bit.ly/3qTvhIE, 10/08/2021

[9]– Gedamu, Yohannes, “Ethnic Federalism and Authoritarian Survival in Ethiopia.” Dissertation, Georgia State University, 2017, p27.

[10] – Spiro, Hector. 2007. “Can Ethnic Federalism Prevent “Recourse to Rebellion?” A Comparative Analysis of the Ethiopian and Iraqi Constitutional Structures.” Emory International Law Review, Emory University. p 84

[11]– Gedamu, Yohannes, op.cit, p27.

[12]– Bulman-Pozen, Jessica. “Federalism as a Safeguard of the Separation of Powers.” ColumbiaLaw Review (2012),P 467.

[13] – AssefaFiseha, op.cit, p154

[14] – Ethiopian Const. Rev. arts. 125 and 126; 1987 Const. art. 116

[15]– SirawMegibaruTemesgen,” Weaknesses of Ethnic Federalism in Ethiopia “.International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 4 Issue 11 , November. 2015.p50

[16] – Adegehe, A. K. (2009) “Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia: A Comparative Study of the Somali and Benishangul-Gumuz Regions”, Doctoral Thesis, Department of Political Science, Leiden University.p 30

[17]– Habib, Muhammad (2010): The Ethiopian Federal System. The Formative Stage. Friedrich-Ebert-Stiftung, Addis Ababa, p10

[18] – إبراهيم سميح ربايعة، هند المحلي سلطان، “الفيدرالية الإثنية وبنية النظام السياسي الإثيوبي”. مجلة المستقبل العربي، العدد: 516، 2021، ص57

[19] – الجزيرة نت، “نيجيريا.. من “حرب بيافرا” إلى أكبر اقتصاد في إفريقيا” على الرابط: https://2u.pw/ozv2J، تاريخ النشر: 24/08/2024، تاريخ التصفح: 03/07/2025، التوقيت: 12:17.

[20] – الخضر عبد الباقي محمد، “المواجهات في نيجيريا: الأسباب والحلول المقترحة”. على الرابط: https://2u.pw/Nx6tk، تاريخ النشر: 21/03/2010، تاريخ التصفح: 03/07/2025، التوقيت: 11:56.

[21] – داسي سفيان، “دراسة في التعقيدات الإثنية وإشكالية بناء الدولة في نيجيريا”. على الرابط: https://2u.pw/QdQTGiOY ، تاريخ النشر: 14/11/2017، تاريخ التصفح: 03/07/2025، التوقيت: 12:55.

[22] – حكيم ألادي نجم الدين، ” الأزمات الانفصالية في نيجيريا والكاميرون.. أسبابها، والتحالف بين حركاتها، وتداعياتها “. على الرابط: https://2u.pw/rbLRP، تاريخ النشر: 08/09/2024، تاريخ التصفح: 09/07/2025، التوقيت: 18:35.

[23] – زغدار عبد الحق، مرجع سابق، ص 312

[24] – زغدار عبد الحق، “النزاع في نيجيريا بين الإثنية والظاهرة الإرهابية بوكو حرام أنموذجًا”. مجلة المفكّر، المجلد 13، العدد 02، جانفي 2018، ص 310

[25]– Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, Nigeria country report, berlin ; 2018, p 04

[26] – إيهاب العاشق، “خارطة الجماعات المسلحة في نيجيريا”. على الرابط: https://2u.pw/AgAop، تاريخ النشر: 25/05/2025، تاريخ التصفح: 03/07/2025، التوقيت: 12:45.

[27] – إيهاب العاشق، “خارطة الجماعات المسلحة في نيجيريا”. على الرابط: https://2u.pw/AgAop، تاريخ النشر: 25/05/2025، تاريخ التصفح: 03/07/2025، التوقيت: 12:45.

[28]– Adesoji o. Adelaja, abdullahi labo , eva penar, “public opinion on the root causes of terrorism and objectives of Terrorists: a boko haram case study”. Perspectives on terrorism, volume 12, issue 3, june 2018,p35

[29] – Ibid; p 35

[30] – United states department of state,” country reports on Terrorism 2016, Washington:united states department of state publication, july 2017, P 48

[31]– Tigray, in internet document: https://bit.ly/3fVUewA 20/12/2021

[32]– The Arab Center for Research and Policy Studies,”Ethiopia’s Tigray Crisis: Domestic and Regional Implications Unit for Political Studies, Doha: November 2020.p01

[33]– Siraw Megibaru Temesgen,” Weaknesses of Ethnic Federalism in Ethiopia “.International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 4 Issue 11 , November 2015, p50

[34] – Tsega, Anwar Hassen. “The Tigray Identity and The Paradox in the Securitization of the Oromo and Amhara Identities in Ethiopia.” The Journal of African Development 5 (2018): 3. P05

[35] – Tadesse, M., & Young, J. (2003). TPLF: Reform or Decline? Review of African Political Economy. Review of African Political Economy, 30(97).p 103

[36] – John Young, Development and Change in Post-Revolutionary Tigray, 35

- MODERN AFR. STUDIES 81, 81-99 (1997) [hereinafter Post-Revolutionary Tigray].p81

[37]– Martin Stolk, Hidden Agendas of the Horn War?, MIDDLE EAST TIMEs, Feb. 23, 1999,

available at : https://bit.ly/33KbK4D

[38]– “The World Bank In Ethiopia,” The World Bank, 12/11/2020, accessed on 13/12/2021, at: https://bit.ly/2H39IBf .

[39] – حكيم ألادي نجم الدين، “التحول الديمقراطي وعسكرة السياسة في نيجيريا”. على الرابط: https://2u.pw/WhpcE، تاريخ النشر: 05/09/2022، تاريخ التصفح: 13/07/2025، التوقيت: 17:15.

[40] – حكيم ألادي نجم الدين، نفس المرجع.

[41] – Siraw Megibaru Temesgen,op.cit. p 51

[42] – Adegehe, A. K. (2009) “Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia: A Comparative Study of the Somali and Benishangul-Gumuz Regions”, Doctoral Thesis, Department of Political Science, Leiden University, p 27

[43] – Abbink, J. (2011) “Ethnic-based Federalism and Ethnicity in Ethiopia: Reassessing the Experiment after 20 Years”, Journal of Eastern African Studies, 5 (4), p 602

[44] – Teshome, W. and Záhořík, J.op.cit; p 20

[45] – Teshome, W. and Záhořík, J. (2008) “Federalism in Africa: The case of Ethnic-based Federalism in Ethiopia”, International Journal of Human Sciences, 5(2). P 19

[46] – حمدي عبد الرحمن، ” المعضلة الإثنية: تحديات عملية صناعة السلام في إثيوبيا”. على الرابط: https://2u.pw/wXePO ، تاريخ النشر: 12/12/2022، تاريخ التصفح: 12/07/2025، التوقيت: 10:28.

[47] – نفس المرجع السابق.