نِهاد محمود

باحثة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة

تمهيد:

تُعدّ الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية عنصرًا إستراتيجيًّا يكتسب أهميةً بالغةً في النقاشات التنموية المعاصرة؛ نظرًا لما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة والثروات الزراعية والبحرية. ورغم أن هذه الموارد من المفترض أن تُسْهِم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي والدولي لإفريقيا؛ إلا أنّها غالبًا ما تُمثِّل مُحفِّزًا للتوترات والصراعات، سواء بفعل اختلال أنماط إدارتها أو نتيجة التنافس بين الفاعلين المحليين والدوليين حول استغلالها.

ومن هنا، تكتسب الحوكمة أهميةً خاصةً؛ بوصفها الإطار المُؤسّس القادر على ضمان الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية في إفريقيا، وتوزيع عوائدها بعدالة، وربطها بمشروعات التنمية المستدامة، مع الحدّ من المخاطر المرتبطة بالفساد، وما يترتب عليها من نزاعات.

وفي هذا السياق، يبرز حديثنا حول “التقرير الإفريقي للحوكمة 2025م: حوكمة الموارد الطبيعية في إفريقيا”، الصادر عام 2025م عن آلية المراجعة الإفريقية African Peer Review Mechanism “APRM”، والذي يُقدّم رؤية تحليليّة مُوسَّعة لبنية الحوكمة المرتبطة بالموارد الطبيعية في إفريقيا، ومن هذه الزاوية نحاول قراءة أبرز ما وَرد في التقرير وفقًا للمحاور الرئيسة التالية:

- أولًا: حول التقرير الإفريقي للحوكمة لعام 2025م: أهميته وبنيته.

- ثانيًا: الحوكمة كمدخل لإصلاح قطاع الموارد الطبيعية.

- ثالثًا: الاقتصاد السياسي لحوكمة الموارد الطبيعية.

- رابعًا: تطور الأُطُر التنظيميّة لحوكمة الموارد الطبيعية.

- خامسًا: الحوكمة عبر التجارب الوطنية: دروس مُستفادة من السنغال وأوغندا وزامبيا.

- سادسًا: أصوات المواطنين: الرأي العام الإفريقي في حوكمة الموارد الطبيعية.

- سابعًا: نحو إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الإفريقية.

- خاتمة: الموارد الطبيعية ومستقبل الدولة الإفريقية.

أولًا: حول التقرير الإفريقي للحوكمة لعام 2025م: أهميته وبنيته

يحظى التقرير الإفريقي للحوكمة لعام 2025م، الصادر عن الاتحاد الإفريقي بصفة دورية كل عامين، بأهمية خاصة؛ لكونه يُركِّز على قضية محورية تتمثل في حوكمة الموارد الطبيعية، بوصفها ركيزة للتنمية المستدامة وضمانًا للاستقرار السياسي. وتتجلَّى قيمته في أنه لا يَقتصر على تشخيص التحديات المرتبطة بإدارة الموارد، بل يسعى إلى ربطها بمسائل أوسع مثل الحوكمة والسلام والأمن، مع تقديم توصيات عملية لصانعي السياسات في الدول الأعضاء. وإلى جانب ذلك، يُشكِّل التقرير أداة متابعة رئيسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م، بما يُعزّز مكانته كمرجع إقليمي في صياغة الرؤى المستقبلية لمسار القارة.

أما من حيث بنية التقرير وتقسيمه؛ فيبدأ التقرير بـالفصل الأول (خلفية عامة) الذي يُوضّح أسباب اختيار موضوع حوكمة الموارد الطبيعية وأهداف التقرير، ثم يتبعه الفصل الثاني الذي يناقش السياق التاريخي والتطورات المعاصرة لقطاع المعادن في إفريقيا، ويأتي بعد ذلك الفصل الثالث ليتناول أُطُر الحوكمة الخاصة بالأراضي والمعادن والموارد البحرية، أما الفصل الرابع فيُركِّز على تحليل واقع موارد الأرض والمعادن والاقتصاد الأزرق، ثم يُخصّص الفصل الخامس دراسات حالة إفريقية تشمل السنغال وأوغندا وزامبيا وسيشل كنماذج تطبيقية لحوكمة الموارد الطبيعية في القارة، بينما يناقش الفصل السادس بُعدًا اجتماعيًّا وبيئيًّا مُهمًّا للموارد الطبيعية من خلال نتائج استطلاعات أجراها التقرير وقام بتحليلها. وأخيرًا، يُقدِّم الفصل السابع مجموعة من التوصيات التي تَطرح حلولاً على المستويين الوطني والإقليمي لتعظيم الاستفادة من قطاع الموارد الطبيعية في إفريقيا.

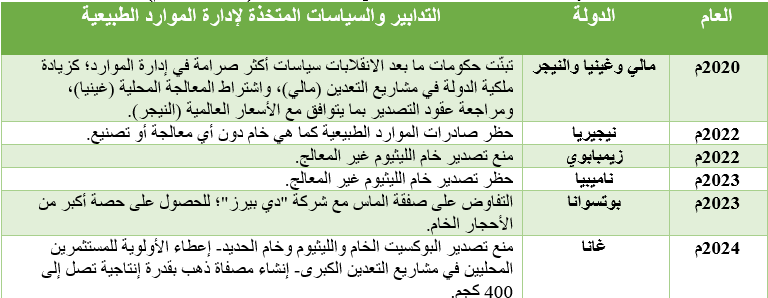

ويوضح الشكل رقم (1) أهم ما وَرد بالتقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية على النحو التالي:

شكل رقم (1)

محاور رئيسة للتقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية لعام 2025م

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة استنادًا إلى “التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية”، نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص ص 8- 9.

ثانيًا: الحوكمة كمدخل لإصلاح قطاع الموارد الطبيعية

يحاول هذا الجزء من التقرير أن يضع إطارًا مرجعيًّا لفهم الحوكمة في إفريقيا؛ حيث يوضّح أن الحوكمة ليست مجرد إجراءات إدارية أو تنظيمية، بل هي عملية شاملة تتداخل فيها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسسية، وينطلق من فرضية مفادها أن الموارد الطبيعية تمثل ركيزة أساسية للتنمية في القارة، لكنّ إدارتها ظلت مرهونة لعقود بالهياكل الاستعمارية ثم أنظمة ما بعد الاستقلال التي اتسمت بالضعف المؤسسي والتبعية الاقتصادية.

ومن هنا، يُشدّد التقرير على أن أيّ نقاش حول التنمية أو الديمقراطية في إفريقيا لا يمكن فَصْله عن قضية الحوكمة للموارد الطبيعية، ويشير إلى أن تحسين الشفافية والمساءلة وإشراك المجتمعات المحلية يُعدّ من العناصر اللازمة لبناء ثقة عامة تُمكّن من تحويل الموارد من مصدر للنزاع وعدم المساواة إلى محرّك حقيقي للتنمية المستدامة.

كما يُبرز التقرير أنّ الإطار المُؤسِّس للحوكمة الإفريقية يتبنَّى مقاربةً تستند إلى المبادرات القارية مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م، ومبادئ الشفافية العالمية مثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، كما يُوضّح أن الحوكمة تُفْهَم في هذا السياق على أنها شبكة من التفاعلات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما أنها تتطلب توازنًا دقيقًا يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيع عوائدها بشكلٍ عادل.

ويرى التقرير أن غياب هذا التوازن يؤدّي إلى ممارسات فساد، وإلى تركُّز الثروة والسلطة بيد قلةٍ من النُّخَب، ما يُفاقِم التوترات الاجتماعية والسياسية. لذلك، يُشدِّد على أهمية بناء مؤسسات قوية، وتطوير آليات رقابة فعَّالة، وتبنّي إصلاحات هيكلية تضمن أن تظل الموارد الطبيعية رافعة تنموية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية بدلاً من أن تكون عبئًا أو أداة لاستدامة الهشاشة السياسية.

ثالثًا: الاقتصاد السياسي لحوكمة الموارد الطبيعية

يركّز هذا القسم من تقرير حوكمة الموارد الطبيعية في إفريقيا لعام 2025م، على الدور المحوري الذي تلعبه الموارد الطبيعية في بناء إفريقيا موحدة ومزدهرة، فمنذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التزمت الدول الأعضاء بضرورة تسخير موارد القارة المادية والبشرية لتحقيق التنمية الشاملة، وأكَّد إعلان أديس أبابا (1973م) على مبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها، داعيًا إلى استغلالها بشكل تكاملي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتكامل السياسات، كما شجَّع الإعلان على الاستخدام المشترك للأنهار والبحيرات، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وحماية الموارد البحرية من الاستغلال الدولي المفرط.

كل ذلك شكَّل الأساس لمقاربات إفريقية جماعية هدفها تعزيز الاستقلال الاقتصادي، تقليص التبعية للخارج، ودعم جهود التنمية المستدامة في ظل تحديات متزايدة.

كما يُظهر التقرير أنّ التكامل الاقتصادي من أجل استغلال الموارد لم يَعُد مجرد خيار اقتصادي، بل تَحوَّل إلى ضرورة إستراتيجية تُمكِّن القارة الإفريقية من التحكُّم في مواردها وتعزيز مكانتها في النظام العالمي. وقد برز ذلك في سلسلة من التحركات والإجراءات التي اتخذتها عدة دول خلال الأعوام الأخيرة.

ففي نيجيريا تم حظر صادرات الموارد الطبيعية كما هي خام دون أيّ معالجة أو تصنيع عام 2022م؛ للحد من استنزاف الموارد وتحفيز المعالجة المحلية، وتشجيع التصنيع، وخلق فرص عمل جديدة. وفي السياق ذاته، منعت زيمبابوي في ديسمبر عام 2022م تصدير خام الليثيوم غير المُعالَج، وتبعتها ناميبيا بالخطوة نفسها في يونيو من العام 2023م، وهو ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لاتفاق الشراكة المُبرَم مؤخرًا مع ناميبيا لتأمين المعادن الأرضية النادرة.

سارت غانا على النهج ذاته تقريبًا؛ حيث اتخذت في عام 2024م تدابير شاملة لتعظيم قيمة مواردها، شملت بناء مصفاة منجنيز، وحظر صادرات البوكسيت الخام والليثيوم وخام الحديد، إلى جانب إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين في مشاريع التعدين الكبرى، وإنشاء مصفاة ذهب بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 كجم، كما أعادت بوتسوانا التفاوض على صفقة الماس مع شركة دي بيرز De Beers في عام 2023م، ما أتاح لها الحصول على حصة أكبر من الأحجار الخام، إضافةً إلى تأسيس صندوق للماس بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مخصَّص للاستثمارات الاقتصادية.

واستمرارًا لهذه التدابير، شهدت أيضًا منطقة الساحل منذ عام 2020م تحوُّلات مشابهة عقب الاضطرابات السياسية التي طالت دولًا غنية بالمعادن مثل مالي وغينيا والنيجر؛ حيث اتجهت الحكومات التي أعقبت الانقلابات إلى تبنّي سياسات أكثر صرامة في إدارة الموارد؛ شملت زيادة ملكية الدولة في مشاريع التعدين (كما في مالي)، وفرض شرط المعالجة المحلية قبل التصدير (كما في غينيا)، إضافةً إلى مراجعة عقود التصدير بما يتوافق مع الأسعار العالمية (كما في النيجر)، وبذلك يتضح أن مسار تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد لم يقتصر على دول الجنوب الإفريقي أو غربه، بل امتد ليشمل منطقة الساحل كذلك، في إطار توجُّه قارّي أوسع نحو استعادة السيادة على الثروات الطبيعية.

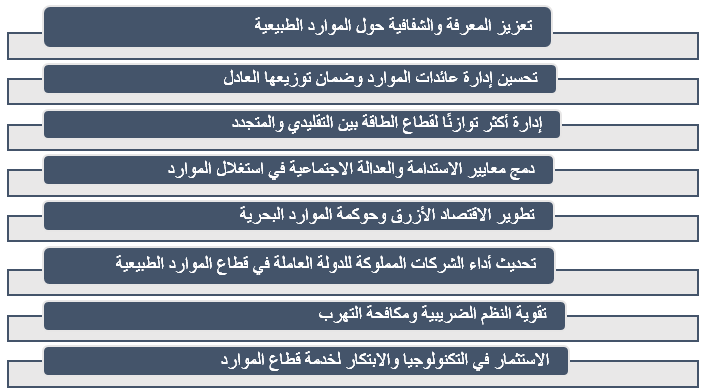

ويُجْمِل الجدول رقم (1) أهم التدابير المتَّخذة مِن قِبَل بعض الدول الإفريقية من أجل استعادة السيطرة على قطاع الموارد الطبيعية على النحو التالي:

جدول رقم (1)

القرارات الإفريقية الأبرز لاستعادة السيادة على الموارد الطبيعية (2020 -2024م)

المصدر: من إعداد الباحثة، استنادًا لبيانات “التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية” في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص17.

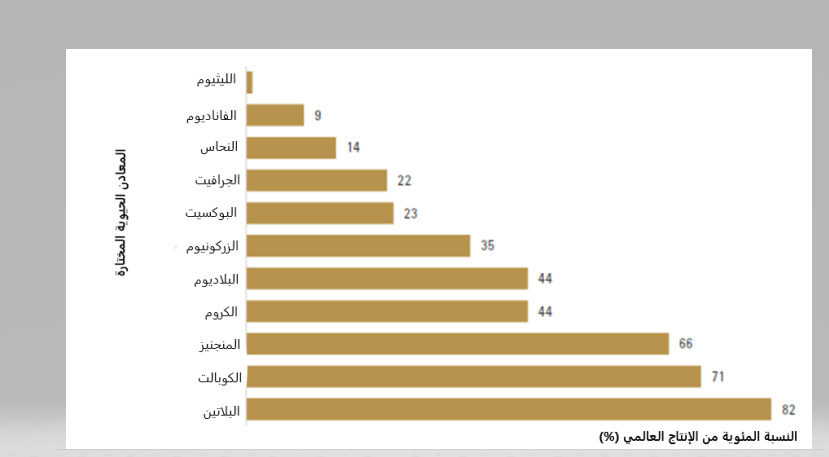

من جهة أخرى، يوضح الشكل رقم (2)، نسبة إفريقيا من الإنتاج العالمي لبعض المعادن الحرجة، على النحو التالي:

شكل رقم (2)

التوزيع النسبي لحصة إفريقيا من الإنتاج العالمي من معادن حيوية مختارة (بالنسبة المئوية)

المصدر: بتصرف، بحسب التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص 18.

ورغم أهمية جهود الدول الإفريقية سالفة البيان للحفاظ على مواردها الطبيعية، إلا أنها واجهت انتقادات تتعلق باحتمال تعارضها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالنزاعات الضريبية والمصادرة، وتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية. وقد دفَع ذلك إلى إبراز الحاجة إلى موقف مُوحَّد من الاتحاد الإفريقي للدفاع عن حق دول القارة في إدارة مواردها الطبيعية. ورغم ما بُذِلَ من جهود فإنّ القارة ما تزال متأخرة عن غيرها من الفاعلين الدوليين في تطوير المبادرات ذات الصلة بقطاع الموارد الطبيعية. من هنا، تبدو الحاجة مُلِحَّة إلى أُطُر سياسات أكثر قوة، وتعاون إقليمي أوسع، وتكامل صناعي أعمق، باعتبارها ركائز رئيسية لتحويل إفريقيا إلى لاعب محوري في مسار التحول الأخضر العالمي.

رابعًا: تطور الأطر التنظيمية لحوكمة الموارد الطبيعية

يبين هذا الجزء من التقرير أنّ الاهتمام الإفريقي بالموارد الطبيعية لم يبقَ حبيس الشعارات والدعوات السياسية، بل تطوَّر تدريجيًّا نحو إنشاء أُطُر تعكس رؤية جماعية لإدارة هذه الموارد؛ على سبيل المثال شكّل إعلان مونروفيا (1979م) محطة مفصلية أكَّدت على ضرورة إعادة هيكلة الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية بما يحقق تحوُّلًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا عميقًا، ويُعزّز الاعتماد على الذات. وقد جاءت بعده خطة عمل لاجوس (1980م) لتُشخِّص بدقة التحديات التي واجهت استغلال الموارد، مثل ضعف المعلومات حول الثروات الطبيعية في المناطق غير المستكشفة، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات على عمليات التقييم والتنمية، والافتقار إلى رأس المال والمهارات والتكنولوجيا، إلى جانب قلة العوائد المتحققة للدول الأعضاء بسبب مشكلات التسعير والتسويق، وعدم اندماج الصناعات الاستخراجية في الاقتصادات الوطنية. وقد أسفر ذلك عن إضعاف قدرة الدول على ممارسة سيادتها الفعلية والمستدامة على مواردها الطبيعية، كما أدَّى إلى انخفاض مساهمة هذه الموارد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، جاءت معاهدة أبوجا (1991م) لتدعو إلى تكامل اقتصادي أعمق عبر إدارة رشيدة للموارد، وتنمية قائمة على التصنيع والقيمة المضافة، وبناء القدرات، وتعزيز البحث العلمي، بما يُمَهِّد لتأسيس سوق إفريقية مشتركة. وقد شكَّلت هذه المعاهدة الأساس الذي يستند إليه مشروع التكامل الإفريقي الحديث وحوكمة موارده الطبيعية. لاحقًا، عزَّز الاتحاد الإفريقي هذا المسار من خلال أجندة 2063م، التي ربطت حوكمة الموارد بأهداف التنمية المستدامة والتصنيع والاندماج القاري.

وحتى قبل ذلك، أسهمت المواثيق الحقوقية في ترسيخ البُعْد الاجتماعي للحوكمة؛ إذ أكَّد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981م) على مبدأ التقاسم العادل للمنافع وحقوق المجتمعات المحلية في ثرواتها، وفي وقتٍ لاحقٍ شدَّد الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة (2007م) على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، واعتبر الوصول العادل إليها أداة رئيسية لمنع النزاعات ومعالجة التفاوتات التي تغذي التوترات وعدم الاستقرار.

وعلى هذا النحو، يتضح أنّ الأُطر المعيارية “التنظيمية” الإفريقية قد تطورت عبر مسار تاريخي متدرج لتشكل اليوم منظومة متكاملة، تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفّر أدوات عملية تُمكِّن الدول الإفريقية من توجيه مواردها نحو تنمية عادلة ومستدامة، تُعزّز التكامل والاستقرار في القارة.

خامسًا: الحوكمة عبر التجارب الوطنية: دروس مستفادة من السنغال وأوغندا وزامبيا

يحتل هذا المحور -وهو الفصل الخامس ضمن ترتيب فصول التقرير- أهميةً خاصةً؛ إذ ينتقل من المستوى الكلي لتحليل السياسات والإطار القاري إلى مستوى الممارسة الميدانية، وذلك من خلال عرض دراسات حالة موسَّعة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها السنغال وأوغندا وزامبيا، ويحاول التقرير في هذا الإطار أن يقدّم صورة واقعية لكيفية تفاعل الهياكل المؤسسية والسياسات الوطنية مع التحديات الخاصة بكل بلد في مجال حوكمة الموارد الطبيعية.

ويُبرز أن الموارد الطبيعية لا تُفْهَم فقط كعناصر اقتصادية، بل تحمل أبعادًا ثقافية واجتماعية وسياسية تعكس خصوصية كل بلد. كما يُقدِّم دروسًا عملية مستخلصة من تجارب ميدانية تغطي ثلاثة مجالات رئيسة هي: الموارد البرية والمعدنية والبحرية، بما يسمح بفهم أعمق لكيفية تَشكُّل آليات الحوكمة من خلال السياقات المحلية، وكيف تُؤثّر الأُطُر المؤسسية والسياسات الوطنية على النتائج الفعلية.

ففي السنغال مثلاً، يتضح أن قضية الأرض مرتبطة بالهوية والانتماء الاجتماعي، ما جعل إصلاحات الأراضي حساسة للغاية أمام التداخل بين القوانين الموروثة من الاستعمار والممارسات التقليدية. أما في أوغندا، فقد كشفت الدراسة أن نظام “الميلو لاند” أو نظام ميلو للأراضي Mailo Land System -وهو نظام ملكية أراضٍ موروث من الحقبة الاستعمارية يُتيح للنخب السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية-؛ قد أسهم في استمرار النزاعات وعدم المساواة، وأعاق الاستثمار الزراعي والصناعي.

وفي زامبيا، أظهر الاعتماد المفرط على النحاس معضلة “لعنة الموارد”؛ حيث استفادت الشركات متعددة الجنسيات على حساب الدولة والمجتمع، رغم الإصلاحات والسياسات المعتمدة. بينما أظهرت ناميبيا أن الموارد البحرية، خصوصًا مصايد الأسماك، تُواجه تحديات حوكمة مُعقَّدة؛ بسبب الضغوط الدولية وضعف آليات التوزيع العادل للعوائد.

ومن خلال هذه الأمثلة، يبرز التقرير أنّ التحدي الأساسي لا يكمن في مجرد سنّ القوانين أو إنشاء المؤسسات، بل في القدرة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستثمار، ومقتضيات العدالة الاجتماعية، واعتبارات حماية البيئة؛ إذ إن الفساد وضعف الشفافية وتعارض مصالح الفاعلين، فضلًا عن النزاعات مع المجتمعات المحلية، جميعها عوامل تُقوّض فرص الإدارة المستدامة للموارد.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى مجموعة من أفضل الممارسات المُبتكَرة القابلة للتطبيق في سياقات أخرى، مثل استخدام النظم الرقمية لتسجيل الأراضي، وتعزيز دور المجالس المحلية، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع واحد، كما يؤكد أنّ إدراج قصص النجاح والأمثلة الواقعية يُضْفِي على التوصيات قدرًا أكبر من المصداقية، بما يجعلها أقرب للتنفيذ، ومِن ثَمَّ، فإن دراسات الحالة القُطرية تُعدّ أساسًا قائمًا على الأدلة لفهم التحديات، وصياغة سياسات أكثر مشروعية وفعالية، تسهم في تحويل الموارد الطبيعية من مصدر للنزاعات والتوترات إلى رافعة للتنمية المستدامة وبناء نهضة إفريقية شاملة.

سادسًا: أصوات المواطنين: الرأي العام الإفريقي في حوكمة الموارد الطبيعية

يُقدِّم هذا الجزء من التقرير قراءة عامة لانطباعات المواطن الإفريقي إزاء قضايا حوكمة الموارد الطبيعية، مستندًا إلى دراسات الرأي العام والبحوث الميدانية، ومن هذا المنطلق يشير إلى هيمنة قضايا السيطرة على الموارد الطبيعية، وبخاصة المعادن، على استطلاعات الرأي العام الإفريقية، أكثر من انشغال الناس بمسألة العجز التاريخي عن تطوير قدرات وطنية متكاملة للاستكشاف والاستخراج والمعالجة.

وفي هذا السياق، تكشف نتائج التقرير أن إدراك المواطنين لا ينصرف إلى التحديات التقنية أو الاقتصادية بقدر ما ينصبّ على سؤال العدالة في التوزيع والملكية؛ فالمجتمعات المحلية ترى أنّ وفرة الموارد لا تُترجَم إلى تحسين ملموس في أوضاعها المعيشية، وأن هناك فجوة متزايدة بين الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي توفرها الموارد الطبيعية وبين الواقع الاجتماعي الذي يظل مثقلاً بالفقر والبطالة وضعف الخدمات الأساسية.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى تصدُّر الاستغلال الأجنبي قائمة مخاوف الأفارقة؛ حيث يشيع الانطباع بأن الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية هي المستفيد الأكبر من ثروات إفريقيا المعدنية، وأنها تُعيد الأرباح إلى الخارج، بينما تترك المجتمعات المحلية تتحمل جميع الأعباء، والتي يتمثل أبرزها في نقص التنمية. وإلى جانب ذلك، تبرز المخاوف البيئية لدى المواطن الإفريقي خلال استغلال الموارد الطبيعية بالقارة؛ حيث يرى أن الأضرار الناجمة عن أنشطة التعدين تتجاوز بكثير المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.

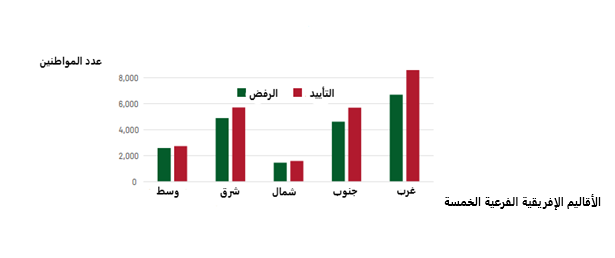

وفي هذا الإطار، يوضح الشكل رقم (3) الذي استعان به التقرير -المأخوذ عن بيانات أفروباروميتر لعام 2023م- أن الجمهور في الأقاليم الفرعية الخمس في إفريقيا يَعتبر تكاليف استخراج الموارد الطبيعية تفوق فوائدها، وكثيرًا ما تُعرب المجتمعات المحلية عن رغبتها في ممارسات مستدامة تُراعي الحفاظ على البيئة.

شكل رقم (3)

المخاوف البيئية المرتبطة بالموارد الطبيعية في تصورات الرأي العام الإفريقي (بين الرفض والتأييد) – بحسب بيانات أفروباميتر لعام 2023م

المصدر: بتصرف، بحسب “التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية” في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص81.

وتشير هذه التصورات مجتمعةً إلى أن الرأي العام الإفريقي أصبح لاعبًا غير مباشر لكنّه مؤثر في صياغة السياسات المتعلقة بالموارد الطبيعية، فالمخاوف المرتبطة بالأثر البيئي والاستغلال الأجنبي والفساد وغياب الشفافية لا تظل حبيسة الاستطلاعات، بل تتحوَّل إلى ضغط شعبي على الحكومات، وإلى شعارات تُرفَع في الحركات الاجتماعية وحملات المجتمع المدني. ويسهم هذا المناخ في إحياء النقاش حول “قومية الموارد” أو “أفرقتها” بوصفها أداة لتصحيح اختلالات توزيع الثروة، وفي تعزيز المطالب بإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار، وبذلك يتضح أن إدارة الموارد الطبيعية في إفريقيا لم تعد مجرد قضية اقتصادية أو تقنية، بل باتت مرتبطة بشرعية الدولة واستقرارها الاجتماعي والسياسي، وبقدرتها على تحويل الإمكانات الطبيعية إلى رفاه حقيقي للمواطنين.

سابعًا: نحو إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الإفريقية

يُركّز الفصل الختامي من التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية على أكثر القضايا إلحاحًا في هذا المجال، مقدّمًا حزمة من التوصيات العملية لمعالجة أزمات ملكية الأرض والمعادن والموارد البحرية. وفيما يخصّ الأراضي، يُسلِّط التقرير الضوء على تعقيدات أنظمة الملكية الموروثة من الحقبة الاستعمارية، ويقترح وضع تشريعات نموذجية غير إلزامية على مستوى الاتحاد الإفريقي لتنظيم الحيازة وتسوية النزاعات وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي، كما يُوصِي بتقوية الآليات الإقليمية لحماية المجتمعات الرعوية، وتوفير التمويل الكافي لمؤسسات إدارة الأراضي، فضلًا عن إطلاق برامج للتوعية القانونية بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستغلال الرشيد للموارد.

وفي قطاع المعادن، يدعو التقرير إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية، وتحديث الأُطُر التشريعية الناظمة لأنشطة التعدين، وبناء قدرات بشرية متخصصة لسد الفجوات القائمة في المهارات التقنية، كما يشدّد على ضرورة إعادة التفاوض بشأن العقود غير العادلة مع الشركات متعددة الجنسيات، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، بالتوازي مع فرض معايير صارمة للشفافية على الشركات الوطنية.

ومن ناحية أخرى، يُقدِّم التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية توصيات لقطاع الموارد البحرية عبر الدعوة إلى تسريع التصديق على المواثيق البحرية الإفريقية، وتطبيق آليات صارمة لمكافحة الصيد غير القانوني، وتبنّي إستراتيجيات وطنية وإقليمية للاقتصاد الأزرق، ويحثّ على اعتماد أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الزرقاء، وتطوير القدرات البحثية والتقنية في العلوم البحرية، وإنشاء محميات بحرية لحماية التنوع البيولوجي، كما يطالب بإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة من خلال تحرير الأسواق تدريجيًّا، وربط الأداء بالشفافية والمساءلة، وإدخال أنظمة للحوافز والعقوبات.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن نجاح إفريقيا في حوكمة مواردها يتوقف على توحيد التشريعات إقليميًّا، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة واستدامة لعوائد الموارد الطبيعية. ويجمل الشكل رقم (4) أبرز هذه التوصيات كما يلي:

شكل رقم (4)

أولويات الإصلاح في حوكمة الموارد الطبيعية بالقارة بحسب تقرير الحوكمة الإفريقي لعام 2025م

المصدر: من إعداد الباحثة، استنادًا لما ورد في الفصل السابع من التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية، في نسخته الإنجليزية لعام 2025م، ص ص 85- 104.

خاتمة: الموارد الطبيعية ومستقبل الدولة الإفريقية

يتكشَّف من خلال قراءة “التقرير الإفريقي لحوكمة الموارد الطبيعية لعام 2025م” أن قضية الموارد الطبيعية تجاوزت حدود النقاشات التقليدية حول الإدارة والاستغلال، لتتصل بأسئلة مصيرية أعمق تتعلق بمستقبل الدولة الإفريقية ومكانتها في النظام الدولي؛ فالتقرير يوضح أن معركة الموارد ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي في جوهرها معركة تنموية تتعلق بالاختيارات والتساؤلات الإستراتيجية مثل: هل ستظل القارة عالقة في الأنماط الاستخراجية القائمة على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المُصنّعة، أم ستنجح في إعادة صياغة علاقتها بمواردها لتجعل منها رافعة للتصنيع والتكامل الإقليمي؟ ومن هنا، فإن قيمة التقرير لا تكمن في توصياته فحسب، بل في إسهامه في إعادة طرحه لأسئلة كبرى حول السيادة والعدالة وبناء مسارات مستقلة بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

وعليه، يمكن النظر إلى التقرير باعتباره أداةً لإعادة تشكيل التفكير في قضايا الحوكمة أكثر من كونه وثيقة سياسات فنية؛ فهو يَحْمل دعوة ضمنية إلى إعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع الإفريقي على قاعدة الموارد؛ بحيث تصبح إدارة الثروة الطبيعية مدخلًا لترسيخ الثقة في المؤسسات، وتعزيز المشاركة الشعبية، وصون البيئة في الوقت ذاته.

ومِن ثَمَّ، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في قوة التشخيص الذي يُقدّمه التقرير، بل في مدى قدرة الدول الإفريقية على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات عملية تُترجم الطموحات إلى إنجازات ملموسة تُعيد رسم معالم النهضة الإفريقية المنشودة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر التقرير:

“Africa Governance Report 2025: Natural Resource Governance in Africa”, (Midrand: African Peer Review Mechanism “APRM”, 2025), Available at: https://au.int/sites/default/files/documents/45169-doc-consolidatedagr25-digital-compressed.pdf