يوسف عثمان

ملخص البحث:

تناول الباحث في هذا البحث أهم العقبات التي تُواجه التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر، مع تسليط الضوء على سُبل معالجتها؛ من خلال تخطيطات محكمة ومتميزة، سالكًا طريق استخدام المقابلة الشخصية وسماع رأي الجمهور والمتخصصين في مجال التعليم، مع الاستعانة بالوقائع الحالية والتاريخية للوصول إلى حقائق علمية تُسهم في ارتقاء المجتمع الكانوي.

بدأ الباحث فيه بتقديم عَرْض مُوجَز عن مدينة كانو، متناولًا تاريخ دخول الإسلام إليها، ونشاط سكانها في التعلم الديني قديمًا وحديثًا. كما عرض أهم الثقافات الموجودة في المدينة، مع بيان تأثيرها الإيجابي أو السلبي على التعلم الديني.

ثم انتقل إلى مناقشة نظام التعليم الديني في كانو، متناولًا وسائل الحصول على المعرفة قبل فترة الاستعمار وفي أثنائها، بالإضافة إلى التحوُّلات التي طرأت على التعلم الديني في العصر الديمقراطي، والذي شهد التعلم فيه تراجعًا كبيرًا وملحوظًا، معرجًا بعد ذلك إلى التحديات التي تُواجه التعلم الديني؛ حيث إن هناك عددًا من العقبات، منها تحديات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية، وأكاديمية، مما أدَّى إلى انتشار الجهل والفوضى بين أفراد المجتمع.

وفي الأخير اقترح الباحث مجموعة من الحلول التي يَعتقد أنها إذا طُبقت، ستُسهم في التغلُّب على العديد من المشكلات التي تُواجه التعلم الديني في مدينة كانو.

المقدمة:

إن الناظر إلى المجتمعات المتطورة عبر التاريخ البشري قديمًا وحديثًا؛ يدرك أنها تُعطي العِلْم اعتبارًا كبيرًا؛ بحيث تَعتبر عملية التعلم والتعليم نقطتين حساسيتين تُسهمان إسهامًا كبيرًا في الرقي بالمجتمع إلى أعلى المراتب والتنافس مع الحضارة الموجودة في الوقت الراهن.

كما يُعتبر ذلك أيضًا معيارًا فاصلًا لمعرفة الإنسان المتقدّم المُحلّق في العلياء ليهبط في روض باسم، ساعيًا إلى تحقيق أهدافه، من المتخلِّف الكسول الذي لا يسعى إلى شيء مرموق، بل همّه ما يصل إلى فمه ليأكله ويشربه. وفي مثل هذا يقول أحد الشعراء:

ومَن تكن همّته ما يُولج *** في بطنه فقيمته ما يخرج([1])

كان أهل مدينة كانو قد أعطوا التعلُّم اهتمامًا كبيرًا منذ القدم، وذلك بلزوم حِلَق العلماء الوافدين الذين يَفِدُون إليها من شمال إفريقيا لأغراض تجارية، فيتعلمون منهم أمور دينهم وما يُعينهم على تحسين حياتهم الدنيوية. فترك ذلك أثرًا إيجابيًّا على المجتمع الكانوي؛ إلى أن واجهته بعض التحديات التي تُهدِّد ذلك النشاط الذي يتمتع به الشعب الكانوي، والتي من أجلها عزم الباحث على حَصْر تلك التحديات ودراستها بمنظور اجتماعي دقيق مع تقديم خطة محكمة للوصول إلى الحلول المعينة على التخلُّص من تلكم المآزق والتحديات الاجتماعية للوصول إلى بر الأمان في هذه القضية المهمة.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

تتجلى أسباب اختيار الموضوع وأهميته في خدمة المجتمع الكانوي؛ باعتباره بلدًا ثريًّا بالتاريخ العلمي، ومعرفة التحديات التي تواجه التعلم الديني في مدينة كانو، وكذلك إبراز ما لهذه التحديات من تأثير كبير على المجتمع الكانوي دينيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وأخيرًا رغبتي الجامحة في دراسة القضايا المتعلقة بالواقع الراهن.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى التأكيد على مكانة مدينة كانو من بين الولايات النيجيرية، ومعرفة دور التعلم الديني في الارتقاء بالمجتمع الكانوي عبر تاريخه العريق، وذكر التحديات التي تواجه التعلم الديني في مدينة كانو، وفي الأخير تقديم حلول محكمة للتخلص من تحديات التعلم الديني في مدينة كانو مع نهاية البحث.

مشكلة البحث:

يسعى هذا البحث إلى معالجة المشكلات التي تكمن في التساهل بالتعلم الديني في مدينة كانو، والقضاء على الأسباب المؤدية إلى عدم الاعتناء بالتعلم الديني في مدينة كانو، وطرق استرجاع القِيَم الإيجابية التي كان يتمتع بها سكان مدينة كانو قبل ظهور هذه التحديات، وعلاوة على ذلك كله عدم الوصول إلى ما تطمئن إليه النفس في القضية من خلال قراءتي للدراسات السابقة.

حدود البحث:

ينحصر هذا البحث في ثلاثة أُطُر: إطار التعريف بمدينة كانو، وأهم الثقافات الموجودة فيها. وإطار معرفة تحديات التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر. ثم إطار تقديم حلول مقترحة في مواجهة التحديات.

مناهج البحث:

يقوم هذا البحث على المناهج الآتية: المنهج الوصفي: بوصف تحديات التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر. والمنهج التحليلي: بتحليل تحديات التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر تحليلًا عميقًا بحسب القرائن الواقعية. ثم المنهج التاريخي: بذكر تاريخ مدينة كانو بإيجاز دقيق.

الدراسات السابقة:

بعد التتبُّع والاستقصاء في البحث عن دراسة سابقة عثرت على عدة بحوث تَمُتّ إلى الموضوع بصلة من جوانب مختلفة، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:

1-مشكلة التعليم في المدارس الإسلامية بشمال نيجيريا، بحث مقدَّم لسعادة الدكتور عيد بن حجيج الجهني، إبراهيم هارون ثاني.

2-الماجيرانسي في شمال نيجيريا… إرث تاريخي يأبى الاندثار، حكيم ألادي نجم الدين، رئيس تحرير مجلة نيجيريا الثقافية. منشور يوم 7 يونيو2024م.

3-Teachers without Wages: The Challenges of Tsangaya[2] School Teachers in Kano State Nigeria

4-Tsangaya System and the Challenges of Islamic Education in the 21st Century: Some Reflections

وتختلف دراستي للموضوع عن دراستهم من الجوانب الآتية:

- التوسُّع أكثر في دراسة التحديات المحيطة بالتعلم الديني في مدينة كانو خاصة.

- إدخال المدارس الحكومية النظامية العربية والإسلامية في موضوع التحديات.

- التعمُّق في تقديم حلول مقترحة للتخلص من مأزق تلك التحديات.

التمهيد:

يحتوي التمهيد على ثلاث نقاط كما يلي:

النقطة الأولى: نبذة يسيرة عن أهمية العلم

للعلم أهمية بالغة لكل مدينة من المدن؛ إذ إنه أساس التقدُّم، ولا يمكن أن تنهض أمة من الأمم إلا باعتناق العلم وتعلُّمه وتعليمه، لذا أصبح التعليم أمرًا واجبًا وضروريًّا لتطوير الكفاءات الاجتماعية والوطنية، والالتزام بالتعاليم الدينية وتطبيقها على أحسن ما يمكن، ونشر الأخلاق الفاضلة بين الأفراد والمجتمع، وتنمية الاقتصاد الوطني حتى يساير الأمم المتقدمة.

وأهمية العلم لا تقتصر على تعلُّم العلوم الدينية فقط، بل العلوم الحديثة داخلة فيها، فمن حظي بالجمع بينهما فقد جمع خيرًا كثيرًا، لا سيما إن أراد بهما نفع المسلمين وتقويتهم ضدّ عدوهم، وقد ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كان مُلِمًّا بالحساب والهندسة.([3])

يقول سيدنا عليّ -رضي الله عنه- مبينًا فضل العلم: “كفى بالعلم شرفًا أن يدّعيه مَن لا يحسنه، ويفرح به إذا نُسِبَ إليه، وكفى بالجهل ذمًّا أن يتبرأ منه مَن هو فيه”([4]).

النقطة الثانية: التعريف بمدينة كانو وتاريخ دخول الإسلام فيها

تُعدّ مدينة كانو واحدة من أكبر ممالك الهوسا السبع([5]) قديمًا، وهي حاليًّا إحدى الولايات الشمالية ضمن جمهورية نيجيريا الفيدرالية. تتميز المدينة بأغلبية مسلمة، وأراضٍ خصبة ملائمة للزراعة. تَحُدّها من الشمال الغربي مدينة كشينا، ومن الشمال الشرقي مدينة جيغاوا التي انفصلت عنها في عام 1991م، ومن الجنوب مدينة كادونا، ومن الشرق مدينة بوتشي([6]).

تحتل مدينة كانو مكانة بارزة في مجال التجارة، حتى إن شعارها يُعرَف بمركز التجارة. يبلغ عدد سكانها، وفقًا للإحصاءات الأخيرة، بين 15 إلى 16 مليون نسمة([7]). وتُعدّ لغة الهوسا اللغة الأساسية للتخاطب بين أفراد مجتمعها، بينما تُعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للدولة، أما اللغة العربية فتقع بين هاتين اللغتين ويمارسها بشكل ملموس الدارسون للعلوم الشرعية واللغوية.

كانت مملكة كانو في القديم مملكة وثنية؛ حيث كان سكانها يعبدون صنمًا يُدعى “ظُنْبُرْ بُرَا”، وكان يُشرف على معبد الصنم راهب يُدعى “بَرْبُوشِي”، الذي كان يقيم على تلّة “دَالَا” ولا ينزل إلا مرة في العام. فجاء “بَغَوْدَا” -محاربًا مدينة كانو-، فاستولى عليها في عام 999م، وحتى 1063م، وبقي الحُكم في بَنِيه إلى مستهل القرن التاسع عشر.([8])

ولكن من الصعب جدًّا تحديد الوقت الدقيق لدخول الإسلام إلى مدينة كانو، لكن يُروَى أن الملك الحادي عشر، “عَلِي يَاجِي طَنْ ظَمِيَا” كان أول من اعتنق الإسلام في القرن الخامس عشر الميلادي على يد وفود من علماء “وَانْغَرَا([9])، وبفضل هذا التحول أصبحت مدينة كانو مركزًا دينيًّا يقصده الطلبة من كل أرجاء نيجيريا، وأُقيمت المساجد، وتأسست المجالس العلمية، وعُيِّن القضاة والمؤذنون.

وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن الإسلام كان موجودًا في مدينة كانو قبل وصول هذه الوفود، في عهد الملك “مُحَمَّد الرُمْفَا”، لكنّه يُمارَس بشكل تقليدي غير منظم، ومع مجيء الونغراوين هُذِّبَ على يد المتخصصين.([10]) حتى إن الملك “عَلِي يَاجِي طَنْ ظَمِيَا” اتخذ أحد الشيوخ صديقًا ومستشارًا أمينًا، فكان يُوجّهه في شؤون الحكم وأمن الدولة، وتُعدّ هذه المرحلة من العوامل التي أسهمت في انتشار الثقافة الإسلامية والعلمية في مدينة كانو.

النقطة الثالثة الثقافات الموجودة في مدينة كانو

سبقت الإشارة إلى أن مدينة كانو تُعدّ مركزًا رئيسيًّا للتجارة في نيجيريا بشكل خاص وغرب إفريقيا بشكل عام. وقد جعلها هذا الموقع التجاري المُهِمّ وجهةً للعلماء القادمين من مختلف أنحاء العالم، فكان سكانها يُولُون العلم والعلماء اهتمامًا كبيرًا، وخاصةً العلماء الوافدين، فيتعلمون منهم أمور دينهم، وما يُعينهم على تحسين حياتهم الدنيوية.

ومن أبرز العلماء الذين زاروا مدينة كانو: الإمام الشيخ محمد عبد الكريم التلمساني، والإمام السيوطي، الذي زارها وقت زيارته للولايات المجاورة لها في إحدى رحلاته، عام 1473م، ممَّا أدَّى إلى اعتماد علماء مدينة كانو تفسير الجلالين كمرجع أساسي للقراءة والتدريس.([11])

المبحث الأول:

نظام التعليم الديني في مدينة كانو([12])

سبقت الإشارة إلى أن الإسلام وصل إلى مدينة كانو على يد بعض العلماء والتجار الوافدين من شمال إفريقيا، وكانوا في الغالب عربًا. هذا التواصل جعل سكان كانو يبدؤون في تعلُّم أساسيات اللغة العربية من خلال التعامل مع هؤلاء التجار. وقد ساعد ذلك بعض التجار على إتقان اللغة العربية، فقاموا بتعليم أبنائهم شيئًا منها. كما لعبت التعاليم الدينية دورًا كبيرًا في تعزيز مستوى تعلُّم العلوم الدينية واللغة العربية.

مع مرور الوقت، تطوَّر الأمر تدريجيًّا حتى تم إنشاء مدارس إسلامية تُقدِّم دراسات دينية متخصصة.

المدارس الدينية قبل الاستعمار:

تنوَّعت المدارس العلمية في مدينة كانو قبل ظهور الاستعمار إلى نوعين رئيسيين:

1- الحلقات العلمية: يعود ظهور الحلقات العلمية إلى وقت مجيء الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي وأتباعه إلى مدينة كانو. اجتمع حول الشيخ طلاب العلم واستفادوا منه، ثم عادوا إلى قُراهم ومجتمعاتهم المحلية ونقلوا ما تعلموه إلى أقوامهم.

استمرت زيارات العلماء لمدينة كانو، وكلما نزل بها عالِم اجتمع إليه الطلاب لتلقّي العلم منه.

وقد ساعدت هذه الحلقات الطلاب على فَهْم الكتب الدينية وترجمتها إلى لغة الهوسا، ما أدَّى إلى انتشار التعليم الديني في المنطقة بشكل ملحوظ.

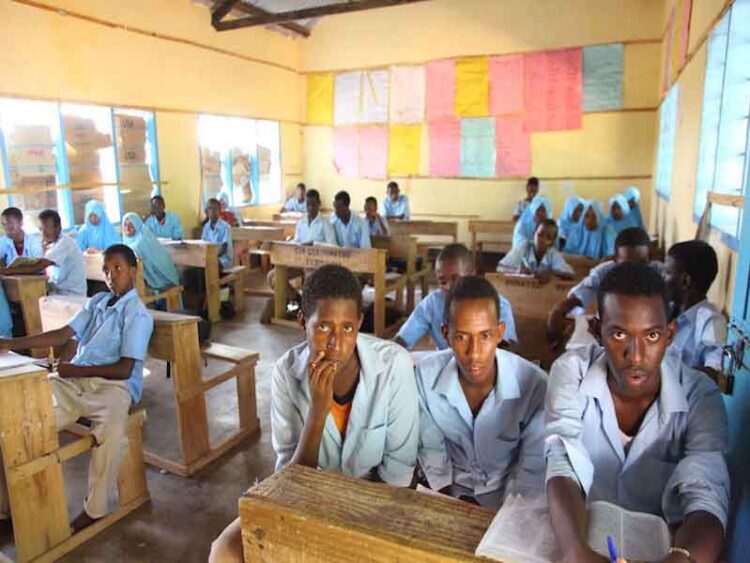

2- الكتاتيب أو الدهاليز: الكتاتيب هي مدارس خاصة تلعب دورًا مهمًّا في تحفيظ القرآن الكريم للصغار أولًا، ثم الكبار، إلى جانب تقديم العلوم الدينية. تنتشر هذه المدارس في بلاد الهوسا، فلا يكاد يخلو حيٌّ من مدرسة من هذا النوع. كان الآباء يُسلِّمون أبناءهم إلى المشايخ لتلقّي العلوم القرآنية منهم، بالإضافية إلى أساسيات العلوم الشرعية حتى يصبح الابن حافظًا للقرآن، بل وقد يكتبه غيبًا على طريقة المغاربة المعروفة، وواعيًا بأمور دينه.

يقول ابن بطوطة في رحلته الشهيرة يخبر عما أخبر به ابن جبير من قبله: “والخلوة في السودان تسمية محلية واستعمال خاص بأهل السودان، وهي دار تعليم القرآن وتعلُّمه، نشأت منذ بداية التعليم الديني، وربما كان الأصل في التسمية أن الشيوخ كانوا يتفرغون لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ثم يتَّخذ كلّ واحـد منهم لنفسه خلوة يتعبد فيها ويقرئْ القرآن ويُعلِّم الناس أمور دينهم”([13]).

وتعرف هذه المدارس في بلاد الهوسا بـ “مَكَرَنْتَر أَلُّو”، حتى اليوم، ومعناها مدرسة اللوح؛ لأن الطلاب يكتبون على اللوح الخشبي ويقرؤون منه.

وعلاوة على ذلك كانت هذه المدارس تضيف بعض الدروس الدينية، وكان نظام التعليم فيها يقوم على منهج متين؛ حيث يجلب كل طالب كتابه، ويجلس حول الشيخ، يقرأ الطالب ما لديه، والشيخ يُترجِم ويُعلِّق والجميع يستمع، ثم ينتقل الدور إلى غيره، وهكذا حتى يدور الدور على الجميع.([14])

اهتمت هذه المدارس بكتب الفقه المالكي ابتداءً بمتن ابن عاشر، وانتهاء بمختصر الخليل، وفروع اللغة العربية، والذي يتمثل في دراسة القصائد في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمعلقات السبع، وقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، مما جعل طلابها يتميزون بثقافة علمية واسعة ومستوى علمي رفيع، وقد يعادل مستواهم أو يتفوق على مستوى الحاصلين على الشهادات الجامعية اليوم.

المدارس الدينية بعد الاستعمار:

لقد مرت المدارس الدينية بعد الاستعمار بعدة مراحل يمكن إجمالها في النقاط التالية:

المرحلة الأولى: شهدت فترة الاستعمار في نيجيريا تداخلًا واضحًا بين الحملة الاستعمارية وحركة التنصير المسيحي، ركّزوا نفوذهم التنصيري في المناطق الجنوبية، وظلت تلك الأنشطة التنصيرية تمارس في الجنوب ولم تصل إلى مدينة كانو وشمال نيجيريا عمومًا إلا في عام 1899م، حين أُرسل وفد بقيادة مطران تجوال؛ حيث كان قائد البعثة؛ وذلك لأنه كان مُطّلعًا على الثقافات السائدة في شمال نيجيريا بفضل دراسته في طرابلس بليبيا.

مع بداية القرن العشرين الميلادي، وصل الوفد إلى مدينة كانو، ولكن بمجرد أن علم أمير كانو بوجودهم أَمَرَ بطردهم، فرجعوا خائبين. استمر المستعمرون في محاولاتهم لاختراق مناطق المسلمين، وبذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك.

المرحلة الثانية: وفي عام 1909م اقترح “بِيشَا” -أحد المستعمرين- على الحكومة النيجيرية فتح أول مدرسة حكومية في مدينة كانو، فوافقت الحكومة وعُيِّن “بِيشَا” مدرسًا للطلاب على اختلاف أعمارهم، يتم تدريس القراءة والكتابة في هذه المدرسة، بلغة الهوسا عن طريق استخدام الحروف اللاتينية، أثَّر هذا التحول بشكل كبير على التعليم الديني في مدينة كانو وشمال نيجيريا؛ حيث كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية والثقافية قبل ذلك، فبدَّلوا اللغة العربية بالإنجليزية، وحوَّلوا الكتابات المحلية للهوساويين والفولانيين من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية.

تم اعتبار اللغة العربية والمواد الإسلامية ضمن النظام التعليمي إرضاء للأمراء والآباء، إلا أنها لم تُعطَ ما تستحق من الاهتمام الكافي لدعم الثقافة الإسلامية والعربية، فأصبحت المواد الدينية تعاني من الجمود مقارنة بالمواد الأخرى، وتعرَّض المعلمون والطلاب المرتبطون بها إلى التهميش والازدراء.

استمر هذا الوضع لأكثر من ربع قرن. وفي عام 1988م عُقِدَ أول مؤتمر للنظر في مناهج المواد الإسلامية في مدينة كانو. ولكن فشل المؤتمر؛ حيث فرضت الحكومة على قرارات المؤتمر عدة قيود.

استمر هذا الوضع حتى الأربعينيات، مما أثَّر بشكل سلبي على التعليم الديني الإسلامي في مدينة كانو خاصةً، وفي شمال نيجيريا عامةً([15]).

المرحلة الثالثة: مع بداية الخمسينيات، حظي التعليم الديني في نيجيريا باهتمام جديد؛ حيث قام زعماء السياسة النيجيريون بتشكيل لجنة متخصصة لإجراء دراسة شاملة حول التعليم العربي، شملت النقاط التالية:

1- تطوير وتوسيع مدرسة العلوم العربية في مدينة كانو وتحويلها إلى كلية مستقلة غير تابعة لجامعة إبادن.

2- تقديم مِنَح دراسية للطلاب الجادين للتخصص في الدراسات الإسلامية مستوى الدراسات العليا.

3- تنظيم المدارس القرآنية، وتقديم الدعم اللازم لها.

4- إرسال بعثات تعليمية إلى الدول العربية للطلاب المتفوقين لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية.

5- استقدام واستقطاب نخبة من الأساتذة من الدول العربية، مثل السودان، للارتقاء بالمستوى العلمي في مدينة كانو وشمال نيجيريا عامة.

وبدأت بوادر النجاح تظهر بفضل هذه الجهود، حتى أشأت الحكومة مدرسة الشريعة الكبرى في كانو.

المدارس الدينية بعد الاستقلال:

بعد استقلال نيجيريا عام 1960م، زاد اهتمام المواطنين بالتعليم الديني، وخاصةً المدارس القرآنية؛ حيث تم تبنّي أساليب مختلفة لتطوير هذه المدارس في أسرع وقت ممكن، مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك. فشهد التعليم الديني تطورًا كبيرًا، وتم إضافة مواد جديدة، ونُشرت كتب الأدب واللغة. كما عادت تلك البعثات التعليمية من الدول العربية، وحظي العائدون بفرص عمل في القطاع الحكومي.

رغم هذه التطورات الحديثة، ظلت المدارس التقليدية مستمرة جنبًا إلى جنب مع هذه النهضة التعليمية، مما أسهم في الحفاظ على الأسس المتينة للتعليم الديني([16]).

المدارس الدينية في العصر الديمقراطي:

تم تأسيس النظام الديمقراطي في عام 1999م فشهد التعليم بشكل عام، والتعليم الديني بشكل خاص، تدهورًا ملحوظًا؛ حيث أهملت الحكومة القيام بواجباتها والتزاماتها تجاه التعليم، وبدأت الأمور تتراجع تدريجيًّا. بل إن بعض أفراد الطبقة الحاكمة اعتبروا المدارس القرآنية نموذجًا تعليميًّا قديمًا لم يَعُد له مكان في العصر الحالي، مما أدَّى إلى تقويضها شيئًا فشيئًا حتى كادت تكون خبرًا يُذْكَر.

هذا الوضع أثَّر بدَوْره على المدارس العربية التي أسَّستها الحكومة وقت الاستعمار وبعد الاستقلال؛ حيث انهارت تلك المدارس بشكل كبير، وامتد هذا التدهور إلى النظام التعليمي بأكمله، مما دفَع بعض الأفراد الغيورين إلى إنشاء مدارس خاصة مقابل رسوم مالية. وأدَّى ذلك إلى خروج أبناء الحكام والميسورين من المدارس الحكومية، وإلحاقهم بالمدارس الخاصة التي تتطلب مصاريف مالية عالية.

كما تسبَّب هذا الوضع في إهمال المدرسين في المدارس الحكومية، وضعف الاستثمار في بناء المدارس وصيانتها، حتى وصلت الأزمة إلى حدّ إغلاق بعض المدارس الداخلية الحكومية في مدينة كانو عام 2021م لعدم قيام الحكومة بما يلزم تجاه هذه المدارس من حقوق وواجبات([17]).

ومن الجانب الآخر ظهرت مبادرات إيجابية من بعض الشباب الغيورين، فأنشأوا مدارس إسلامية تطوعية، وغالبًا ما تكون بعد انتهاء الدوام من المدارس العلوم الحديثة الدنيوية إلى بعد العصر، وبعضهم يجعلون الأوقات بعد المغرب إلى بعد العشاء؛ فيُعلِّمون أبناء الحي -وغالبهم أولاد الفقراء- ما يُصْلِحُون به أمور دينهم.

المبحث الثاني:

تحدّيات التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر

عند الوقوف على المشكلات التي تواجه التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر، يظهر أنها تكون أكثر خطورة في جوانب مخصوصة، وأثَّرت على التعلم والتعليم، حتى عطَّلت أنشطة التعليمية الدينية، وهددت كيانها.

ويمكن إجمال هذه التحديات في النقاط الآتية:

1-تحديات اجتماعية:

إن الاختلاط والتجمع أمر ضروري في الحياة الإنسانية؛ لأن الإنسان مدنيّ بطبعه، والتوحُّش دأب السباع([18])، فمدينة كانو مدينة غالب سكانها مسلمون، إن لم يكن كلهم، يتمتعون بتطبيق التعاليم الدينية قَدْر طاقتهم، ويهتمون بتعليم أولادهم فيتعلمون علوم الدين على أحسن ما يكون، ولكن مع مرور الأيام بدأت الأمور تتغير، ويتقهقر التعلم الديني نتيجة تأثر الكانويين بغيرهم، وخاصةً حينما اعتنقوا مناهج مدارس العلوم الحديثة عندما جاء المستعمرون، وفضَّلوها على المدارس الدينية، وظهرت عوامل عديدة والتي تكمن في إهمال بعض الآباء مسؤولياتهم التعليمية تجاه أولادهم.

يقول أحد المقابَلين الهوساويين واصفًا هذه الحال: “إن كثيرًا من آباء التلاميذ يَعتبرون مثل هذه المدارس الإسلامية إضافيةً لا أصلية؛ حيث يتوقف حضور أبنائهم لها في أوقات ما بعد المدارس الحكومية أو الأوقات الفارغة. ولا يرون لها من أهمية، فهي مدارس غير معتمَدة بها في اكتساب الوظيفة أو التشغيل على حد زعمهم”([19]).

فنتج من ذلك عدم التزام كثير من أولئك الآباء بدفع الرسوم المدرسية، مما يجعل تلك المدارس في موقف حرج، وقد تفقد أحيانًا ما تُسدِّد به رواتب المدرسين أو أجورهم، الأمر الذي يدعو أحيانًا إلى تقليص عدد المدرسين أو القيام بطلب التبرعات أو الاقتراض، مما يُدنِّس صورة المدارس والمقيمين عليها، وبالتالي الصورة الدينية”.([20])

ويُلاحَظ أثر هذه العوامل في النظام التعليمي؛ حيث تزايد فيها نسبة التباين بين فئات المجتمع الكانــوي والتعلــــم الديني تباينًا كبيرًا حتى فشا الجهل بين الأفراد؛ بحيث لو طلبت من أكثرهم الإتيان بما لا يستقيم الدين إلا به لما استطاعوا أن يأتوا به لبُعدهم عن التعلم الديني([21]).

2- تحديات ثقافية:

تُعدّ الثقافة من العوامل المؤثرة في التعلم الديني في مدينة كانو خلال العصر الحاضر، فالعوامل الثقافية ما هي إلا امتداد للأقليات والأعراق المختلفة داخل الأمة تعكس ألوانًا من الاتجاهات المختلفة والمعتقدات المتعددة، والتي تُمثّل تباينًا واضحًا يزيد من عبء النظام التعليمي؛ حيث غيَّرت حياة الناس من التقاليد القيمة إلى نسخة من صورة الثقافة الأوربية، التي تتمثل في مشاهدة الأفلام واستماع الأغاني والاشتغال بالملهيات والاجتماعات الفارغة من النفع.

ومن العوامل الثقافية المؤثرة على التعلم الديني: ظهور مصنعة (كانيوود) التي تُقدّم الأفلام الهوساوية، والتي أسهمت كثيرًا في تعزيز التحديات أمام الشعب الكانوي بشكل عام، وتجاه التعلم الديني بشكل خاص من عدة وجوه؛ من أبرزها ما يلي:

-الترويج للقيم السطحية: بعض الأفلام تُركّز بشكل مفرط على المظاهر، بتقديم صورة غير واقعية عن النجاح والسعادة، مما يُعزّز النزعة المادية بدلًا من بذل النفس في التعلم وتطبيق القِيَم الأخلاقية في المجتمع، فمن باب المثال تظهر الشخصيات النسائية في هذه الأفلام، وكأن قيمتها الأساسية تكمن في جمالها الخارجي أو لباسها العصري، وشخصية الرجل ما يمتلكه من الأموال أو منصبه في الحكومة، دون التفات إلى القِيَم والمبادئ الجميلة التي عرفها الكانويون من قبل([22]).

-تشويه الثقافة الهوساوية: في محاولة جذب جمهور أوسع، تعتمد بعض الأفلام على عناصر دخيلة قد لا تتماشى مع القيم الثقافية أو الدينية للمجتمع الهوساوي، مما يثير الجدل حول إفساد الهوية الثقافية. لذا كان أغلب موضوعات الأفلام الهوساوية في الحب والغَيرة بين الزوجات، والكيد والمكر، وممارسة السحر، وغير ذلك من الموضوعات التي لا تؤثر على الشعب ولا تحثّه على التعلم([23]).

– التأثير السلبي على التعليم: يظهر هذا جليًّا في قضاء أكثر الشباب وقتًا طويلًا في مشاهدة الأفلام الهوساوية؛ حيث يؤثر على أدائهم التعليمي، مما يؤدي إلى ضعف المحتوى العلمي؛ لأن تلك الأفلام بعيدة كل البعد عن المحتوى التعليمي؛ إذ إنها تركز على الترفيه فقط دون معالجة قضايا علمية أو حتى قضايا اجتماعية.

وفي الوقت نفسه يمكن استخدام هذه الوسيلة لمعالجة كثير من التحديات الثقافية والتعليمية إذا أُحسن استغلالها بفرض رقابة على محتوى الأفلام لضمان توافقه مع القِيَم الثقافية والاجتماعية، وإشراك الخبراء لتطوير محتوى تعليمي مفيد وجذاب. والاهتمام بهذين الجانبين يؤدي إلى تحويل الدور السلبي للأفلام الهوساوية والتقليل من آثارها السيئة على المجتمع إلى الدور الإيجابي.

3- تحديات اقتصادية:

تعتبر مدينة كانو مركزًا أساسيًّا في الاقتصاد النيجيري؛ حيث يعتمد غالبية سكانها على التجارة والزراعة، وبعضهم يمارس الحِرَف اليدوية أو الوظائف الحكومية، وبعضهم يعمل في المِهَن اليومية لتأمين معيشتهم. كما تُعدّ أنشطتها التجارية مرتبطة بشكل كبير بين شرفاء قبيلة الهوسا وإخوانهم من الفولانيين، الذين اندمجوا لاحقًا ليُشكِّلوا قبيلة واحدة([24]).

هذا الوضع المدني جعل بعض المعلمين المتفرغين للتعليم دون الكسب يعتمدون أحيانًا على الطلاب الذين يمارسون التسول في الشوارع لدفع رسوم أسبوعية تُدفع عادةً يوم الأربعاء (كوطن لارابا)، وقد يشارك بعض الطلاب في أعمال شاقة تفوق قدراتهم للحصول على الطعام والمال لدفع هذه الرسوم الأسبوعية([25]).

ولا شك أن الموقف الاقتصادي السلبي جعل كثيرًا من المدارس الدينية لا تتحمل تجهيز المستلزمات التدريسية كالكتب المقررة، وأدوات الجلوس، والآلات التقنية الحديثة مثل السبورة بأنواعها المختلفة والحاسوب والأقلام، وغير ذلك من الوسائل التدريسية، وبعض المدارس لا تمتلك حتى الساحة المدرسية الواسعة أو الفصول الدراسية الجاهزة، وغير ذلك مما يجعل الشوق والراحة في نفوس التلاميذ.

فحصل بهذا الوضع الاقتصادي تأثير كبير وإضعاف لأنشطة التعلم الديني في مدينة كانو.

4-تحديات أكاديمية:

من أخطر المشكلات التي يعاني منها التعلم الديني في مدينة كانو: عدم وجود منهج دراسي متكامل مُوحَّد، فتجد كل مدرسة لها منهجها الدراسي الخاص، كانت الفترات الدراسية منظمة على حسب المصالح الخاصة من مدرسة لأخرى. فلا تكاد تجد منهجًا موحدًا لمثل هذه المدارس الدينية، وزاد على هذا عدم توظيف المدرسين الأكفاء، لقلة دخل المدرسين، وفقدان بعض المدرسين لمهارات التدريس، وعدم استقرار المدرسين والتزامهم في تلك المدارس؛ لأن ما يتقاضاه من تلك المدارس الإسلامية ليست مبالغ كافية لتأمين عيشه، ومن صبَّر نفسه ليحضر مثل هذه المدارس فإنما فعل ذلك تبعًا لمراعاة المصالح الاجتماعية العامة، وإن الأساس في إنشائها كان احتسابا وابتغاء الأجر والجزاء الرباني، وقد أدَّى ذلك بتلك المدارس إلى استخدام التلاميذ المتخرجين من المدارس نفسها ليساعدوا في التدريس دون النظر إلى تأهلهم العلمي، كما تعتمد كثيرًا على العلماء غير المثقفين وغير الحاصلين على الشهادات الأكاديمية أو التربوية المؤهلة للتدريس، وزد على ذلك أن معظم تلك المدارس تعجز عن القيام بتدريب مدرسيها ولو عن طريق عقد ورشة التدريب؛ إذ ليس في وُسْعها تحمُّل المسؤولية([26]).

5-تحديات سياسية:

تلعب السياسة دورًا مهمًّا في تأخر التعليم الديني في مدينة كانو، ويظهر هذا التحدي في عدم اعتراف الحكومة بالمدارس الإسلامية؛ لأنها أُسِّست على أساس معالجة الثغرات التعليمية الدينية في المجتمع، وجاء هذا التأسيس بدون تقديم أيّ طلب أو إجازة مِن قِبَل الحكومة، فاستمرت تلك المدارس على ما كانت من نظمها الخاصة بدون تدخل حكومي يُذْكَر، وأدَّى عدم اعتراف الحكومة بها إلى عزوف الطلاب عن التعلم الديني في مدينة كانو؛ حيث يُفضّلون المدارس الحديثة المعترف بها مِن قِبَل الحكومة على مثل هذه المدارس الدينية.([27])

ومن العوامل السياسية المؤثرة على التعلم الديني: استغلال التعليم الديني، كأداة سياسية مِن قِبَل بعض الأحزاب والجماعات، مما يُعيق تقدُّم التعليم الديني بشكلٍ مستقلّ، ولعب هذا العامل دورًا كبيرًا في تشويه سمعة بعض المشايخ، وعرقل الجهود المبذولة لتحسين التعليم الديني.

لقد أدى ممارسة السياسة الفاسدة إلى توجيه الموارد بعيدًا عن التعليم الديني أو استخدامها بطرق غير فعَّالة، مما أسهم بشكل كبير في ضياع هذا النوع من التعليم.

6-تحديات أخرى:

هناك تحديات أخرى ساعدت كثيرًا في تدهور العلم، مثل ارتفاع معدلات الطلاق، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي من تيك توك، وتويتر، وفيسبوك، وغيرها.

المبحث الثالث:

سُبُل التخلص من التحديات العائقة عن التعلم الديني في مدينة كانو

فيما يأتي عرض موجز عن سُبُل التخلص من التحديات العائقة عن التعلم الديني في مدينة كانو:

1-السعي إلى التكامل بين التعليم الديني والعصري: وذلك من خلال العناية بالمدارس الإسلامية والاعتراف بها، وتطوير مناهجها وتنويعها؛ حتى تُخرِّج أبطالًا يُسهمون في بناء الوطن، إلى جانب كوادر في العلوم الشرعية، أو على الأقلّ تُمهِّد لهم الطريق لمواصلة دراساتهم في الكليّات والجامعات الوطنيّة في تخصصات لا غِنَى للمســلمين عنها، ولا أعتقد أنّ هذا سيُعيق هذه المدارس عن تحقيق الهدف الأساسي من تأسيسها، وهو تعليم أبناء المسلمين شؤون دينهم الذي لا يجدونه في المدارس الحكومية، إذا ما تمّ الإعداد الجيّد له؛ ولأنّ أكثر الدارســين في المدارس الحكــومية بهذه المنطقة هـم -أيضًا- من أبناء المسلمين، ويتوق كثير منهم إلى معرفة أمور دينه.

2-زيادة ميزانية التمويل: وذلك بتخصيص ميزانيات كافية للمدارس الدينية، وإيداعها في أيد أمينة بهذا، نجدد التعليم ونرفع أجر المعلم حتى يستغني عن الدروس الخصوصية التي تُقلّل من شأنه تجاه الطلاب، ونبني مدارس على أعلى مستوى، ويتم تدريب المدرسين على أحدث أسلوب.

3-الاستعانة بأهل الخبرة: وذلك يكون بالتعاون الجيّد مع الكفاءات العلمية، والإدارية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، من تجارب الآخرين.

4-مكافحة الفساد: من خلال إغلاق مصنعة “كانوود”، وطرد كلّ مَن ينشر الفساد بين المجتمع، والعودة إلى توقير العلماء”.

5-تعزيز الحوار بين الجهات الدينية والسياسية: للتوصل إلى حلول مشتركة تحترم الهوية الثقافية والدينية.

هذه الخطوات يمكن أن تسهم في تحسين التعليم الديني في كانو وضمان استدامته.

الخاتمة وأهم نتائج البحث:

وصلت إلى نهاية هذا العمل البحثي، واستخلصت نتائج عديدة، ومن أهمها ما يلي:

التعلُّم هو أساس تقدم كل أمة، وإن مدينة كانو كانت تتمتع بثقافة دينية عريقة منذ زمن بعيد، مما جعلها مركزًا رئيسيًّا للتعلم وتطوير الذات، وكان التعليم الديني في مدينة كانو قبل الاستعمار على أزهى وأحسن ما يكون لاعتماده على الحلقات العلمية والدهاليز التي كانت يديرها الشيوخ.

ثم تدهور التعليم الديني بشكل ملحوظ مع قدوم المستعمرين، بسبب السياسات الاستعمارية، إلى أن أخذ أبناء المدينة بزمام الأمور، فتم إصلاح ما أفسدته أيدي المستعمرين.

ثم ظهرت تحديات جديدة أثَّرت سلبًا على التعليم عامةً، والتعليم الديني خاصةً؛ من بين هذه التحديات: التأثير السلبي للديمقراطية، وتقصير الآباء في أداء واجباتهم تجاه تعليم أبنائهم، وانتشار الفقر، وتأثير الأفلام الهوساوية. كل هذه العوامل أسهمت في تدهور التعليم الديني، حتى أصبح معظم الأطفال والطلاب لا يحصلون على تعليم جيد.

…………………………..

[1] – ميزان الحكمة محمد الريشهري ج4 ص3472.

[2] – يقصد بها في لغة الهوسا المدرسة التي تستقبل الطلاب الراغبين في حفظ القرآن وتعلم العلوم الدينية “ألماجري”.

[3] – ينظر المشوق إلى القراءة وطلب العلم، للشيخ علي محمد عمران، الطبعة الثالثة 1420هـــ، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، ص22.

[4] – تذكرة السامعِ والمتكلم في أَدب العالم والمتعلم، المؤلف: بدر الدين ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي الفضل سعد الله ابن جماعة الكناني (ت 733هـ)، تحقيق: محمد هاشم الندوي، الناشر: دائرة المعارف (وصورته دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)، عام النشر: 1354هـ ص10.

[5] – ممالك الهوسا السبعة هي: كشينا وزكزك وغوبر وكانو ورانو ودورا وغرن غبس. حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا. ص40.

[6] – Wikipedia the free encyclopedia

[7] – https://www.worldometers.info/world-population/nigeria-population/&ved=2ahUKEwiCy4nKuf

[8] – يُنظَر حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أ.د. شيخو غلادنثي.

[9] – ونغرا هو بلد اشتهر بوفرة الذهب في القرون الماضية. يقع هذا البلد على الضفة الغربية لنهر السنغال، وكان جزءًا من مملكة مالي. وقد هاجر وفد من ونغرا إلى منطقة كانو، يُنظَر حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أ.د. شيخو غلادنثي. ص 44، في الهامش.

[10] – حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا – أ.د. شيخو غلادنثي. ص 47

[11] – يُنظَر: موجز تاريخ نيجيريا، للشيخ عبد الله آدم إلوري ص81- 82، نقلا عن مجلة الرسالة العدد الثاني ص 194- 195.

[12] – يُنظَر: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أ.د. شيخو غلادنثي. ص 80- 88 بتصرف.

[13] – مشكلة التعليم في المدارس الإسلامية بشمال نيجيريا، بحث مقدم للدكتور عيد بن حجيج الجهني، إبراهيم هارون ثاني. ص10.

[14] – يُنظر: طريقة القواعد والترجمة وفعاليتها في الساحة التعليمية آدم أ. تفيدا ص 5-7 بتصرف.

[15] – ينظر حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أ.د. شيخو غلادنثي، ص 89-100 بتصرف.

[16] – المصدر السابق نفسه ص 101-125 بتصرف.

[17] – يُنظَر: الماجيرانسي في شمال نيجيريا إرث تاريخي يأبى الاندثار، حكيم ألادي نجم الدين، مجلة نيجيريا الثقافية بتصرف كبير.

[18] – جلال الدين السيوطي: عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي، المؤلف: طاهر سليمان حمودة، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الأولى، 1410ه- 1989م، ص268.

[19] – مقابلة شخصية مع الشيخ محمد الخامس أحمد الكانوي.

[20] – ينظر المقالة بعنوان مساعي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في نيجيريا تقديم: سنوسي أبو بكر سليمان، المحاضر بكلية التقنية لولاية صكتو، صكتو نيجيريا خلال الفترة من: 1 -7 مايو 2014م الموافق: 1- 8 رجب 1435ه في دبي، ص21- 22.

[21] – من المهددات الأمنية التي وقعت: ظهور شباب يحملون الأسلحة لسرقة هواتف الناس. وقد أخبرني أحد المقابلين أنهم قتلوا أكثر من 50 شخصًا من 2019 إلى 2024م، وجرحوا أكثر من العدد المذكور، وفي عام 2019م لما حدثت واقعة الانتخابات غـير الحاسمة (Inconclusive Election ) في كانو استغل بعض السياسيين هؤلاء الشباب المعتدين للوصول إلى غاياتهم؛ مما يجعل هذه الحركة تتطور؛ كل ذلك حصل لمنعهم التعلم الصحيح.

[22] – مقابلة شخصية مع الشيخ محمد آدم كانو.

[23] – مقابلة شخصية مع عبد الله محمد أبوبكر كانو.

[24] – ينظر تاريخ المجتمعات الإسلامية، إيرا م. لابيداس ترجمة فاضل جكتر، الطبعة الثانية دار الكتاب العربي بيروت لبنان ج2 ص1215.

[25] – Tsangaya System and the Challenges of Islamic Education in the 21st Century: Some Reflections Dr. Mujahid Hamza Shitu ص19

[26]– يُنظَر المقالة بعنوان: مساعي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في نيجيريا تقديم: سنوسي أبو بكر سليمان المحاضر بكلية التقنية لولاية صكتو، صكتو نيجيريا خلال الفترة من: 1 -7 مايو 2014م الموافق: 1- 8 رجب 1435ه في دبي، ص21- 22. بتصرف.

[27] – يُنظَر المصدر السابق نفسه ص21.