نِهاد محمود

باحثة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

تمهيد:

يحتفي تقرير “حالات الهشاشة” لعام 2025م بمرور عشرين عامًا على جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في دراسة ومعالجة مسألة الهشاشة على مستوى العالم. فمنذ إطلاق سلسلة هذه التقارير عام 2005م، سعت المنظمة إلى تقديم تحليلات معمقة لدعم الدول المانحة والشريكة في تكييف سياساتها وإستراتيجياتها الرامية لمواجهة ظاهرة الهشاشة، بما يتناسب مع تحديات الواقع المتغير.

في هذا السياق، يُولي تقرير “حالات الهشاشة لعام 2025م” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية خاصة للترابط الوثيق خلال معالجة قضايا الهشاشة بين التنمية والسلام، مع التركيز على تعزيز نَهْج متكامل يجمع بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، بما يُتيح فهمًا أكثر شمولية لأبعاد الهشاشة في الدول المتأثرة بالصراعات. كما يقدم رؤية حول كيفية دعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

وانطلاقًا من أهمية الاطلاع على ملامح الهشاشة العالمية، والإفريقية على وجه التحديد، وأسباب تفاقمها وكذلك الاستجابات الدولية لمواجهتها، يهدف هذا المقال إلى قراءة تقرير “حالات الهشاشة 2025م”، مع تسليط الضوء على موقع إفريقيا جنوب الصحراء به، وذلك عبر المحاور الرئيسة التالية:

- المحور الأول: تقرير حالات الهشاشة 2025م: التأسيس والهدف ومعايير القياس.

- المحور الثاني: تقرير حالات الهشاشة 2025م: نظرة عامة.

- المحور الثالث: إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير “حالات الهشاشة 2025م”.

- خاتمة: هشاشة إفريقيا في عيون المانحين… هل نرى الصورة كاملة؟

المحور الأول: تقرير حالات الهشاشة 2025م: التأسيس والهدف ومعايير القياس

بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) إصدار أولى تقاريرها ذات الصلة بحالة الهشاشة العالمية منذ العام 2005م، وإن كانت جزئية في بادئ الأمر، إلا أنها تبنَّت لاحقًا نهجًا أكثر شمولًا؛ حيث تحوَّل التركيز من الدولة كوحدة رئيسة للتحليل، إلى السياقات الهشَّة المحيطة والمؤثرة على هشاشة الدولة، عبر إطار متعدّد الأبعاد (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بيئي)، وذلك في عام 2016م، كما توسَّع هذا الإطار في عام 2022م ليشمل بُعدًا إنسانيًّا يُغطّي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.([1])

أولًا: الهدف والتقسيم

يهدف التقرير إلى تزويد صانعي السياسات والمتخصصين بالأدلة والتحليلات التي تساعدهم فيما يلي:

- مراقبة تدفُّق الموارد إلى البيئات الهشَّة.

- فَهْم الاتجاهات النوعية لهذه التدفقات.

- تحديد القضايا والسياقات التي تحتاج إلى اهتمام خاص في المستقبل.

كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على بعض السياسيين والخبراء والناشطين من دول مختلفة لمشاركة تجاربهم حول التعايش مع الهشاشة والتعامل معها، وذلك من خلال أربعة فصول تألف منها التقرير، هم:

- الفصل الأول: يستعرض الاتجاهات العالمية للهشاشة عبر عدسة متعددة الأبعاد.

- الفصل الثاني: يُحدّد البيئات الأكثر هشاشة، ويُقيِّم تقدُّمها نحو أهداف التنمية المستدامة.

- الفصل الثالث: يناقش الاستجابات للهشاشة، بما في ذلك المساعدات الإنمائية والسياسات المتبعة.

- الفصل الرابع: يُقدّم وجهات نظر مَن يعيشون في البيئات الأكثر هشاشة (تحدياتهم وجهودهم في مواجهتها).

ثانيًا: معايير القياس

يعتمد إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لقياس الهشاشة وتقييم المخاطر والقدرة على الصمود في 177 دولة على 56 مؤشرًا يندرجوا تحت ستة أبعاد للهشاشة، وهي:

- الهشاشة السياسية: تشمل ضعف المؤسسات، غياب الشفافية، الفساد، وعدم الاستقرار الحكومي، بما يُؤثّر على قدرة الدولة على إدارة شؤونها بشكلٍ فعَّال.

- الهشاشة الاقتصادية: تشمل مستويات الفقر، البطالة، عدم المساواة، والديون، وتأثيرها على قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

- الهشاشة الأمنية: تتعلق بالصراعات المسلحة، الإرهاب، الجرائم المنظمة، وغياب سيادة القانون، وتأثيرها على أمن الأفراد والمجتمعات.

- الهشاشة الاجتماعية: تُقاس بالتفاوتات الاجتماعية، والتوترات العرقية، أو الدينية، بما يؤدي إلى تفكُّك النسيج الاجتماعي وتفاقم التوترات الداخلية.

- الهشاشة البيئية: تشمل تأثيرات تغيُّر المناخ، تدهور الموارد الطبيعية، وتزايد الكوارث البيئية، التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات.

- الهشاشة الإنسانية: ترتبط بتوافر الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ومستويات التنمية البشرية، ومدى قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها. ويشير التقرير إلى أن غياب السلام يؤثر سلبًا على فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من الدول التي تعاني من مستويات عالية أو شديدة من الهشاشة.

المحور الثاني: تقرير حالات الهشاشة 2025م: نظرة عامة

في ظل عالم مضطرب، تبقى وضعية الهشاشة إحدى القضايا المحورية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية. ومع الأزمات العالمية المتلاحقة -حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة-، في السنوات الأخيرة، أصبحت مستويات الهشاشة مرتفعة على مستوى العالم، مع تباينات واضحة بين الدول والمناطق؛ إذ تعاني بعض الدول من نزاعات مستمرة، بينما تواجه أخرى أزمات اقتصادية واجتماعية تُفاقم من ضعفها، ومع أن تحديات الهشاشة معقّدة، فإن فرص التقدم تظل قائمة.

في هذا السياق نتطرق لعددٍ من القضايا ذات الصلة بالهشاشة الواردة بالتقرير عبر النقاط التالية:

أولًا: تصاعد العنف

زادت الهشاشة بشكل ملحوظ خصوصًا في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مدفوعة بالمنافسة الجيوسياسية، والسعي لتحقيق الأمن الطاقوي، وتفاقم الديون، وتزايد اللجوء إلى العنف.

يشير التقرير إلى أن عدد النزاعات المسلحة كان الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة، وتتركز هذه النزاعات في مناطق شديدة الهشاشة مثل السودان، وإقليم البحيرات العظمى، والساحل وغرب إفريقيا، وميانمار.

من بين 61 حالة تعاني من هشاشة شديدة أو مرتفعة، تشهد 24 منها نزاعات مسلحة، فيما تعيش 8 في حالة حرب. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد أنماط العنف الأخرى، مثل العنف غير الحكومي، والعنف ضد النساء، وارتفاع معدلات الجرائم، ما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية. ومع ذلك، فإن الموارد المخصصة للسلام والوقاية من النزاعات في البيئات الهشَّة تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ عام 2004م.

علاوة على ذلك، يُسلّط التقرير الضوء على أن جميع السياقات الـ177 التي تم تحليلها تعاني من مستويات مختلفة من الهشاشة، مع تصنيف 61 منها على أنها تواجه هشاشة عالية أو متطرفة، ما يؤثر على 25% من سكان العالم، كما يشمل 72% من الذين يعيشون في فقر مدقع، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 92% بحلول عام 2040م.

على صعيد الصراعات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي (إثيوبيا والسودان)، وميانمار، يشير التقرير إلى دور العوامل الهيكلية، مثل شحّ المياه والتهميش الاقتصادي، في تفاقم حالات الهشاشة التي تعاني منها هذه المناطق. كما أن استمرار النزاعات يُعرقل جهود تحسين مجالات الصحة والتعليم، ما يُعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانيًا: توظيف الهشاشة

وسط عالم مجزَّأ يعاني من اضطرابات، ينظر التقرير إلى الهشاشة كحالة يتم استغلالها في الكثير من الأحيان لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية وأمنية (للفاعلين أصحاب المصلحة داخل وخارج الدولة)، ما يؤدي إلى تقويض مكاسب التنمية. كما يعمل الفاعلون الحكوميون وغير الحكوميين على تحليل قضايا الهشاشة، ليس كما ينبغي معالجتها، بل كأدوات يمكن توظيفها في إستراتيجيات محلية وعالمية لتحقيق مصالح الفاعلين الضيقة. في دول مثل مالي والنيجر، أدى ذلك إلى تدهور مستوى الشراكات المتآزرة لمواجهة هشاشة الدولة في باماكو ونيامي؛ حيث ركَّز الفاعلون داخل وخارج الدولة على المكاسب قصيرة المدى، بما يُعزّز دوامة الصراع والفقر وعدم المساواة. لذا، فإن فَهْم الهشاشة بشكل دقيق وموضوعي يوفر ميزة إستراتيجية في توظيف أدوات العمل الدولي، بما في ذلك المساعدات التنموية، لتحقيق أهداف السياسة الداخلية والخارجية، ومِن ثَم الخروج من حالة الهشاشة، أو الانتقال لمرحلة أقل منها.

ثالثًا: أبرز التحديات العالمية للهشاشة

بحسب التقرير، تتجلى التحديات المرتبطة بالهشاشة في عدة محاور رئيسية، أبرزها:

- التغيرات البيئية والمناخية: تشكل التقلبات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية تحديًا رئيسيًّا؛ حيث تتعرض المناطق الهشَّة لضغوط بيئية تزيد من تعقيد أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.

- الاضطرابات الاقتصادية: تتفاقم الهشاشة الاقتصادية في ظل استمرار الفجوات بين الاقتصادات الكبرى والدول الهشَّة؛ حيث تواجه الأخيرة صعوبة في التعافي من الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على التدفقات الاستثمارية وأسعار السلع الأساسية.

- الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي: شهدت العديد من الدول الهشَّة تصاعدًا في معدلات العنف؛ حيث تتركز النزاعات المسلحة في الدول الأكثر هشاشة مثل السودان ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، ما يؤدي إلى موجات نزوح واسعة.

- الضعف المؤسسي والتراجع الديمقراطي: يسلط التقرير الضوء على تآكل الأنظمة الديمقراطية في العديد من الدول الهشَّة؛ حيث يستغل القادة السياسيون التحديات الأمنية والاقتصادية لتوسيع نفوذهم وتقليص الحريات السياسية.

رابعًا: الشباب كقوة سياسية فاعلة

يشير التقرير إلى تركز النمو السكاني على مستوى العالم في البيئات ذات الهشاشة المرتفعة، خصوصًا في إفريقيا. كما أن الشباب في هذه المناطق باتوا أكثر ارتباطًا رقميًّا، وأكثر انخراطًا في السياسة، وأكثر استعدادًا للتفاعل مع مَن يُقدِّم لهم رؤية مقنعة للمستقبل. ومع ذلك، فإن تطلعاتهم غالبًا ما تُحبَط بسبب القيود الاجتماعية والاقتصادية. كما أنهم عُرْضَة للتضليل الإعلامي والعنف، أضف إلى ذلك ما يواجهون من تحديات تتعلق بالصحة والتعليم.

وعليه، يحتاج صانعو السياسات إلى إعادة النظر في كيفية التواصل مع الشباب في البيئات الهشَّة؛ حيث إن التدخلات والحلول قصيرة المدى تكون غير فعَّالة، خاصةً إذا كانت هناك جهات أخرى تقدم حوافز أقوى مثل الهجرة غير النظامية، أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة، أو المشاركة في شبكات الجريمة المنظمة. نفهم من ذلك أن عدم التعامل مع الشباب بجدية في هذه البيئات قد يُحوّل ما يُفتَرض أن يكون “عائدًا ديموغرافيًّا” إلى عبء اقتصادي واجتماعي. وبالتالي، فإن تحفيز مسارات إيجابية وتنافسية للشباب في البيئات الهشَّة يمثل أولوية رئيسية لتحقيق التنمية ومنع الصراعات.

خامسًا: التقدم ممكنًا حتى في البيئات الأكثر هشاشة

رغم التحديات المرتبطة بالهشاشة، يظل تحقيق التقدم ممكنًا حتى في البيئات ذات الهشاشة القصوى؛ حيث يمكن أن تكون المساعدات التنموية فعَّالة إذا تم تنفيذها بشكل مستدام ومنسَّق وفقًا لاحتياجات المجتمعات الموجهة لها. وتُقدّم كلٌّ من العراق والصومال نماذج إيجابية؛ حيث ساهم الدعم المستمر عبر محاور الإغاثة والتنمية والسلام في إحداث تغيير تدريجي. ومع ذلك، لا يزال العديد من البيئات الهشَّة تعاني من فجوات تنموية كبيرة، وفقر مدقع، وفراغ سياسي، ما يخلق تداعيات جيوسياسية خطيرة.

وغالبًا ما تسارع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات النوايا السيئة إلى استغلال هذه الفجوات لتحقيق مكاسب آنية قائمة على إستراتيجيات قصيرة المدى تعتمد على استغلال هذه الظروف كاستخراج موارد وثروات هذه الدول التي تعاني من الهشاشة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع. لذا، فإن الالتزام بالمشاركة المستمرة مِن قِبَل المانحين في هذه البيئات يُعدّ أمرًا أساسيًّا لمنع تحوُّلها إلى بُؤَر لصراعات طويلة الأمد.

المحور الثالث: إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير “حالات الهشاشة 2025م”

فيما يتعلق بإفريقيا جنوب الصحراء، يُسلّط التقرير الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تُواجه المنطقة. وتُظهر البيانات أن الهشاشة في إفريقيا جنوب الصحراء ليست واحدة فيما تواجه؛ حيث تعاني بعض الدول من نزاعات حادة، بينما تواجه أخرى أزمات اقتصادية وبيئية تؤثر على استقرارها.

أولًا: تصنيف الهشاشة في دول إفريقيا جنوب الصحراء

كما ذكرنا سابقًا، يُصنّف التقرير الدول وفق مستويات مختلفة من الهشاشة بناءً على تحليل متعدد الأبعاد (سياسي- اقتصادي- بيئي.. إلخ). بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، فقد تم تصنيف بعض الدول ضمن الفئات التالية:

- مستوى حادّ من الهشاشة (Extreme Fragility): مثل الكاميرون التي تعاني من هشاشة اجتماعية وسياسية وبشرية حادة، إلى جانب هشاشة بيئية وأمنية مرتفعة. أما مدغشقر، فقد انتقلت إلى الوضع ذاته من الهشاشة، نتيجة ارتفاع هشاشتها البيئية والاجتماعية والسياسية

- مستوى عال ٍمن الهشاشة العالية (High Fragility): كالصومال، جنوب السودان، ليبيريا، مالي، نيجيريا، النيجر، السودان، تُصنَّف هذه الدول ضمن هذه الفئة نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي يواجهونها.

- مستويات متباينة من الهشاشة (متوسطة – منخفضة): من جهة أخرى تنقلت بعض الدول الإفريقية بين مستويات الهشاشة، بعضها تحسّنت أوضاعها، مثل بنين وليسوتو اللتين انتقلتا من هشاشة عالية إلى متوسطة أو منخفضة. على العكس، زادت هشاشة دول أخرى مثل رواندا ومالاوي، اللتين أصبحتا مصنفتين ضمن الدول ذات الهشاشة العالية.

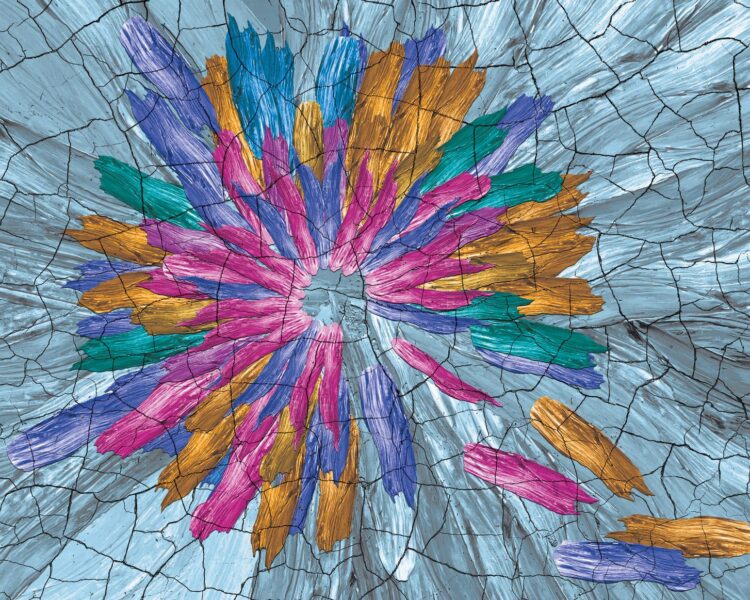

شكل رقم (1)

تحليل متعدد الأبعاد لمستوى الهشاشة ببعض دول إفريقيا وغيرها من مناطق العالم

Source: “States of Fragility 2025”, The Organization for Economic Co-operation and Development – (OECD), Feb 18, 2025, P.51.

بشكل عام، تزايدت الهشاشة بشكل ملحوظ في إفريقيا، لا سيما في أبعاد الأمن والسياسة والاقتصاد. فقد أدَّت موجة الانقلابات العسكرية إلى تصاعد الهشاشة الأمنية في العديد من الدول، على سبيل المثال تُعدّ منطقة الساحل مثالًا صارخًا على الهشاشة، وبخاصة ما يتعلق بالتفاعل بين التغير المناخي والهشاشة السياسية والأمنية؛ حيث تسببت الظواهر المناخية القاسية في تفاقم النزاعات القائمة وزيادة الضغوط على المجتمعات الضعيفة. كذلك، فإن النزاعات المسلحة في السودان وإثيوبيا ساهمت في تدهور الوضع الأمني وزيادة التحديات الإنسانية في المنطقة.

ومع ذلك، هناك بعض التحسينات الملحوظة في معالجة الأضرار الإنسانية للهشاشة؛ حيث شهدت دول مثل سيراليون ونيجيريا تحسنًا نسبيًّا. لكنّ هذا لا ينفي أن معظم الدول الإفريقية المصنّفة ضمن فئات الهشاشة العالية لا تزال تواجه تحديات كبرى، ما يجعل الاستجابة الدولية ضرورة مُلِحَّة لضمان تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز قدرة هذه الدول على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

ثانيًا: الهشاشة في إثيوبيا والصومال

بلغت هشاشة إثيوبيا ذروتها خلال حرب تيجراي (2020- 2022م)؛ حيث واجهت البلاد واحدة من أكثر الأزمات دموية؛ إذ أسفرت الحرب بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي عن مئات الآلاف من القتلى، بما في ذلك ضحايا المجاعة والأمراض. ورغم انتهاء الحرب، لا تزال الهشاشة السياسية والأمنية مرتفعة وفقًا لإطار الهشاشة متعددة الأبعاد سالف البيان.

إلى جانب ذلك، تعاني إثيوبيا من صراعات دون وطنية متداخلة؛ حيث تتجلى توترات المركز والأطراف في نزاعات يُغذّيها التنافس على السلطة، والنزعة القومية، والخلافات داخل الجماعات العرقية. ومن أبرز هذه الصراعات: العنف المستمر في إقليم أمهرة؛ حيث اندلعت اشتباكات خلال العامين الماضيين بين ميليشيات فانو والقوات الفيدرالية. يكشف تحليل الهشاشة على المستوى دون الوطني عن تعقد المشهد الأمني والسياسي في إثيوبيا؛ حيث تتداخل النزاعات المحلية مع التوترات الوطنية، ما يزيد من تفاقم عدم الاستقرار في البلاد.

أما الصومال فيشهد تحسنًا في تعزيز قدرته على مواجهة الهشاشة والصدمات من خلال بناء مؤسسات وطنية أكثر تنظيمًا وتعاونًا، مع استمرار الحاجة إلى دعم الشركاء الدوليين.

وبشكل عام يتطلب تجاوز الهشاشة تمويلًا خارجيًّا طويل الأمد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والنمو، مع التركيز على الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية. ورغم التحديات، يظل الصومال قادرًا على الصمود، ويسعى نحو مستقبل قائم على الاستقرار والنمو، مع ضرورة إعادة تصميم النظام المالي العالمي لدعم جهوده في التنمية المستدامة.

ثالثًا: الهشاشة الاقتصادية: مخاطر الاعتماد على تصدير السلع الأولية

في هذا السياق، يشير تقرير حالات الهشاشة لعام 2025م إلى أن واحدة من أسباب الهشاشة في إفريقيا جنوب الصحراء هي اعتماد العديد من دولها، وبخاصة دول غرب إفريقيا الساحلية على تصدير السلع الأولية، ما يجعلها شديدة التأثر بتقلبات الأسواق العالمية. على سبيل المثال، يُشكّل خام الألومنيوم 48% من صادرات غينيا، بينما تُمثّل صادرات الكاكاو 24% من اقتصاد ساحل العاج، فيما يعتمد 20% من اقتصاد غانا على الذهب، وهو قطاع يعاني من تقلبات سعرية حادة. يعكس هذا النمط الاقتصادي هشاشة هيكلية تجعل هذه الدول عُرضة لصدمات الأسواق الخارجية، ما يؤثر على استقرارها المالي وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، ومِن ثَم بروز حالة الهشاشة وتفاقمها.

بالتوازي مع ذلك، تعاني العديد من الدول الإفريقية من فجوة كبيرة بين القطاعات التي تُحقّق النمو الاقتصادي وتلك التي يعمل فيها معظم السكان. يظل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة محصورًا في الزراعة ذات الإنتاجية المنخفضة والاقتصاد غير الرسمي؛ حيث تُدار المشاريع الصغيرة غالبًا بدافع الضرورة وليس بدافع أهميتها، بما يَحُدّ من إمكانات التوسع والتطور. تتفاقم هذه التحديات بسبب سيطرة النُّخَب على الموارد الاقتصادية، وضعف بيئة الأعمال، وعدم المساواة في التعليم، والتركيز الاستثماري على القطاعات الاستخراجية، ما يُعمّق الفجوة الاقتصادية ويَحُدّ من فرص التنمية الشاملة.

لتحقيق نموٍّ اقتصادي مستدام، تحتاج الدول الإفريقية إلى تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل واسعة، وتحسين بيئة الأعمال لضمان استفادة أوسع من العوائد الاقتصادية.

رابعًا: التغيُّر المناخي والتعدين وإزالة الغابات: ثلاثة عوامل تفاقم الهشاشة في إفريقيا

يُعدّ التعدين الحرفي للذهب في غانا مصدرًا رئيسًا للدخل في القطاع غير الرسمي، لكنه يساهم في تفاقم المشكلات البيئية والاجتماعية. يتسبب هذا النشاط في تلوُّث واسع النطاق للأنهار نتيجة تصريف المواد الكيميائية السامة، كما يؤدي الاستخدام المكثف للزئبق إلى مخاطر صحية جسيمة تُهدّد المجتمعات المحلية. علاوة على ذلك، يسهم إدخال الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الناتج عن التعدين غير الرسمي في زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يُعزّز مظاهر الهشاشة في البلاد.

كما تواجه العديد من دول غرب إفريقيا تحديات بيئية متزايدة بفعل التغير المناخي؛ حيث تؤدي ظواهر مثل الجفاف والفيضانات إلى تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي. وبالتبعية يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفًا. كما يسهم فقدان الأراضي الصالحة للزراعة في تصاعد معدلات النزوح الداخلي، بما يفاقم الأزمات الاجتماعية ويزيد من هشاشة المجتمعات المتضررة.

من ناحية ثانية، تعاني المجتمعات في إفريقيا جنوب الصحراء من أزمة معقدة تجمع بين التغير المناخي وهشاشة الأمن؛ حيث تؤدي إزالة الغابات والنزاعات المسلحة وضعف المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة الموارد الطبيعية إلى تفاقم النزوح القسري وتدهور الأوضاع البيئية. ويعتمد السكان المحليون بشكل كبير على الأخشاب والفحم كمصدر رئيس للطاقة، وهو ما يُسرِّع من فقدان التنوع البيولوجي ويزيد من هشاشة النظم البيئية.

وقد تفاقمت هذه الحالة نتيجة استخدام الجماعات المسلحة للغابات كمخابئ ومصادر للتمويل من خلال استغلال الموارد الطبيعية، ما أدَّى إلى تصاعد التوترات بين المزارعين والرعاة بسبب التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه والمراعي.

ورغم تعقد الأزمة، فإن هناك حلولًا ممكنة يمكن أن تُسهم في إعادة التوازن البيئي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. من بين هذه الحلول: إطلاق تحالف إقليمي لإعادة تشجير الغابات، يُموّله مانحون متعددون يهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية وخلق فرص عمل في إعادة زراعة الغابات وحماية التنوع البيولوجي. كما يمكن لبرامج العمل التطوعي المدفوع في القطاعين البيئي والزراعي أن تسهم في توفير فرص عمل للنازحين، ما يساعد في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.

كما يمثل إشراك المجتمعات المحلية، خاصة النساء، في مشاريع إعادة التشجير عاملًا رئيسًا لضمان نجاح هذه المبادرات، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه النساء في إدارة الموارد الطبيعية. وكذلك، فإن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحماية الغابات ومكافحة القطع الجائر يُعد ضروريًّا لتحقيق استدامة طويلة الأمد لهذه الجهود. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الكبار من السكان المحليين والمجتمعات المتضررة في عمليات المصالحة، خاصة بين المزارعين والرعاة، يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة وبناء بيئة أكثر استقرارًا.

خامسًا: الأمن والعنف

تشهد سياقات غرب إفريقيا وخصوصًا الساحلية، بما في ذلك بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوجو، تصاعدًا في الحوادث الأمنية المرتبطة بجماعات مسلحة منذ عام 2022م، خاصةً في المناطق الشمالية من بنين وتوجو. وقد تزامن ذلك مع تدفق متزايد للاجئين؛ حيث تجاوز عددهم 110 آلاف شخص، قادمين من مناطق الصراع في الساحل واستقروا في غرب إفريقيا الساحلي.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من خطر انتقال الاضطرابات، والذي قد يظهر من خلال امتداد الهشاشة الاقتصادية والسياسية والأمنية من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا الساحلي.

علاوةً على ذلك، فإن توسع الجماعات الإرهابية مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى جانب تزايد تهريب الأسلحة والمخدرات، يعكس أحد الاتجاهات التي رصدها التقرير؛ حيث أصبحت الجماعات المسلحة أكثر اندماجًا في الاقتصاد غير الرسمي، بما يُعزّز قدرتها على الاستمرار رغم الجهود الأمنية. هذا الواقع يجعل الحاجة إلى إستراتيجيات أكثر شمولًا ضرورة مُلِحَّة، بحيث تجمع بين الأمن والتنمية -ما ذكرناه في بداية المقال من حيث ما يُميّز تقرير عام 2025م-، بدلًا من التركيز فقط على الحلول العسكرية التي قد تؤدي إلى إعادة إنتاج العنف بدلًا من احتوائه.

من جهة أخرى، شهد بداية عام 2024م انسحاب الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية في منطقة الساحل (بوركينا فاسو، مالي، والنيجر) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وتأسيسها لمنظمة منفصلة تحت مسمى “تحالف دول الساحل”، ما شكَّل انقسامًا جيوسياسيًّا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الهشّ في الساحل والوضع الأمني في غرب إفريقيا الساحلي.

سادسًا: الشباب في قلب التغيرات السياسية والاقتصادية في إفريقيا

يشير التقرير إلى أن إفريقيا تُعدّ القارة الوحيدة التي يفوق فيها عدد الشباب كبار السن بفارق كبير؛ إلا أن غالبية السكان الشباب يتركزون في المناطق التي تعاني من هشاشة عالية أو متطرفة، خاصةً في إفريقيا جنوب الصحراء.

شكل رقم (2)

النمو السكاني (بالمليار نسمة) في إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل بقية دول العالم

منذ عام 2000 والمتوقع حتى عام 2100م

Source: “States of Fragility 2025”, The Organization for Economic Co-operation and Development – (OECD), Feb 18, 2025, P.64.

يمثل هذا التوزيع الديموغرافي تحديًا وفرصة في آنٍ واحدٍ؛ من جهة يمكن أن يكون الشباب مُحرِّكًا قويًّا للتغيير السياسي والاقتصادي، كما يظهر في الاحتجاجات المتزايدة والمطالبات بتحسين الظروف المعيشية. من جهة أخرى، يمكن أن يصبح الإقصاء السياسي والاقتصادي لهؤلاء الشباب سببًا رئيسيًّا للاضطرابات وعدم الاستقرار.

وعليه تبرز أهمية تمكين الشباب الإفريقي وتعزيز مشاركتهم في عملية الحكم واتخاذ القرار، خاصةً أنه في العديد من البلدان الإفريقية ذات الهشاشة العالية، لا تزال القيود المفروضة على حرية التعبير، والتنظيم السياسي، والمشاركة تُشكِّل عائقًا أمام استثمار إمكانات الشباب في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا.

إضافةً إلى ذلك، فإن الرقمنة -كوسائل التواصل الاجتماعي- تُوفّر فرصًا جديدة للشباب للتأثير والمشاركة في الحياة العامة، لكن الفجوات الرقمية قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا أولوية لتعزيز دور هؤلاء الشباب في إفريقيا.

خاتمة: هشاشة إفريقيا في عيون المانحين: هل نرى الصورة كاملة؟

بعد قراءة معمقة لتقرير “حالات الهشاشة لعام 2025م”، يتضح أن إفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات متشابكة تتداخل فيها العوامل البيئية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ما يجعلها بيئة هشَّة وعُرضة للأزمات المتكررة. يعكس التقرير واقع العديد من دول المنطقة؛ حيث يسهم التدهور البيئي، مثل الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية غير المستدامة كالفحم والحطب في غرب إفريقيا، في تفاقم المشكلات البيئية. في الوقت ذاته، تُمثّل الصراعات المسلحة، كما هو الحال في توجو وبنين، أحد العوامل الأساسية في زعزعة الاستقرار وزيادة أعداد النازحين واللاجئين.

بناءً على ذلك، يوصي التقرير باتباع نهج متكامل الأبعاد لمعالجة هذه التحديات، يشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، ودعم إستراتيجيات التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى تعزيز الصمود وتقليل مستويات الهشاشة في إفريقيا جنوب الصحراء.

في الختام، يمثل “تقرير حالات الهشاشة لعام 2025م” منظورًا تحليّلًا مهمًّا للتحديات التي تُواجه الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم، وتؤثر على هشاشتها، خاصةً أنه يعتمد على إطار للهشاشة متعدد الأبعاد، ما يسمح بفهم أكثر عمقًا للهشاشة بدلًا من الاقتصار على التصنيفات التقليدية للدول الفاشلة أو الضعيفة.

لكن مع ما يحمله من أهمية في فَهْم تعقيدات الأوضاع في الدول الهشَّة، فإن الاعتماد على منظور المانحين الدوليين دون مراعاة رؤى الفاعلين المحليين قد يؤدي إلى إغفال احتياجات المجتمعات ومطالبهم للقدرة على الصمود. خاصة أنَّ التقرير يُركّز بشكل أساسي على المخاطر والتحديات، ما قد يُعزّز منظور سلبي عن الدول الهشَّة بدلًا من إبراز الفرص الممكنة لتحقيق التنمية والاستقرار. كما أن تأثير العوامل الخارجية، لا يُعطَى وزنه الكافي في تحليل أسباب الهشاشة، كالسياسات الاقتصادية العالمية والتدخلات الخارجية.

[1]- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Co-operation and Development – OECD)): منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. تأسست عام 1961، ويقع مقرها في باريس، فرنسا.

مصدر التقرير:

States of Fragility 2025, The Organization for Economic Co-operation and Development – (OECD), Feb 18, 2025, On: https://www.oecd.org/en/publications/states-of-fragility-2025_81982370-en/full-report.html