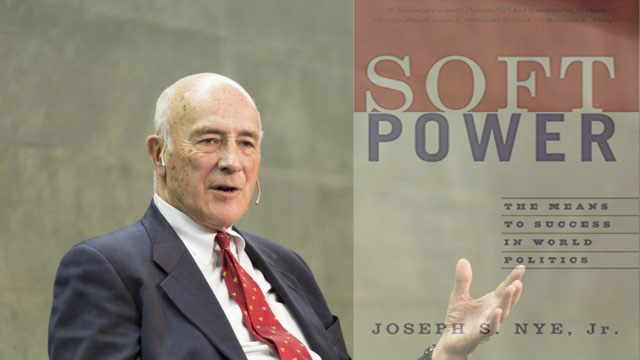

أثار رحيل عالِم السياسة الأمريكي جوزيف صمويل ناي J. S. Nye (1937- 2025م) مطلع مايو الجاري؛ جدالًا مستمرًّا حول فِكْره ورؤيته المبكرة، أو الرائدة بحسب تفسيرات سائدة، لمفهوم “القوة الناعمة”؛ لا سيما أن وفاته وفكرته وزخمها يحضران فيما تعيد الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ورؤيته الشعبوية للعالم، تموضع القوة الأمريكية دوليًّا، وتجدّد الحديث عن تآكل صورة أمريكا كقوة ناعمة كبرى في العالم.

وبحسب الأدبيات الرائجة، مثل ما نشرته فورين بوليسي، 11 مايو الجاري، فإن “ناي” أطلق مفهوم “القوة الناعمة” في مقالٍ سابقٍ في نفس الدورية الشهيرة في العام 1990م من خلال خلاصة دالّة، مع المبالغة في التجاوز عن نقدها سياقيًّا وتاريخيًّا أيضًا، ونصها “أن اختبار قوة ما بشكل تقليدي يتمثل في قوتها في الحرب. على أيّ حال فإن تعريف القوة يفقد، اليوم، توكيده على القوة والغزو العسكريين الذي ميَّز المراحل المبكرة”.

وقد ساد مفهوم القوة الناعمة كمتغير مُهِمّ بعد نهاية الحرب الباردة، رغم حضوره بقوة ووضوح في تفاعلات الجهود الأمريكية –على سبيل المثال-، لضعضعة أُسُس “الحكم الشمولي” في الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه بعقود، ووفق منهجية أمريكية واضحة يمكن وصفها بتوظيف “القوة الناعمة”؛ مما يُثير تساؤلات حول وظيفية المفهوم السياسية (في خدمة السياسة الخارجية الأمريكية-الغربية)، ومدى جديته أو تجاوز النظر له كتفسير محتمل إلى تبنّيه كحتمية سياسية/ تاريخية.

ناي والإفريقانية: قراءة نيوكولونيالية

ومع النظر بعمقٍ لإسهام جوزيف نايف الفكري، نجد تقاطعه مع فكرة مهمة إفريقيًّا، ومنذ مراحل مبكرة في شبابه؛ وهي التكامل الإقليمي الإفريقي؛ إذ قدّم “ناي” بحثًا مُهمًّا بعنوان “الإفريقانية والتكامل الشرق إفريقي” (1968م)([1])، وطرَح ناي أفكارًا جدلية مُهِمَّة، في السياق الراهن ربما رغم مرور أكثر من نصف قرن على طرحها، لا سيما أنها ترتبط بتحليلات تاريخية موظَّفة لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ما قد يُحيل إلى فَهْم أن رؤية ناي للإفريقانية في شرق إفريقيا تحديدًا (والتي عُرفت لاحقًا بأنها مركز ثِقَل نشاط الولايات المتحدة الاستخباراتي والدعائي المناهض للكثير من الحكومات الوطنية في القارة في الستينيات وطوال مرحلة “ما بعد الاستقلال”)؛ كانت قائمة على قراءة نيوكولونيالية لأفكار القومية والإفريقانية والتكامل، وهي قراءة يمكن إحالتها إلى تطورات لاحقة في أفكار “ناي”، وصولًا لمفهوم القوة الناعمة، وترتكز جميعها على خدمة السياسة الخارجية الأمريكية، مما يَصعب معه التعامل معها كأفكار منهجية منعزلة عن هذه الخدمة.

جاء كتاب الإفريقانية والتكامل الشرق إفريقي في ثلاثة أجزاء. وتناول الجزء الأول مناقشة عميقة لفكرة الإفريقانية، وإن سعى “ناي” لتجريدها من سياقها القومي الإفريقي، وتحليلها وفق التجربة الأوروبية، أو ما وصفه في مستهلّ كتابه “بالأيام المبكرة من بناء الدولة في أوروبا؛ حيث قام المجتمع والشرعية بالأساس على الدين والأسرة الحاكمة dynasty. وأنه بعد اضطراب مثل هذه المبادئ مِن قِبَل حركة الإصلاح والثورة الفرنسية سعَى الناس لأمر آخر (يُعتمد عليه) لبناء المجتمع community. ووصل بهم الأمر (هكذا) إلى أنَّ هناك مجتمعًا طبيعيًّا ما يُطلَق عليه “أُمَّة”، وبالتدريج، في فترة ما بعد نابليون، أصبحت الأُمَّة nation هي الشكل الوحيد للمجتمع الذي يمكن من خلاله شرعنة (وجود) الدولة. وحيثما لا تتوافق الدول مع ذلك، يُفتَرض أن تقوم الأمة بإعادة بناء الدولة. وبعبارة أخرى: تصبح الدولة الوطنية الشكل الأسمى للمجتمع، وبؤرة الولاء النهائية”.

وبعد مناقشة وجيزة، قائمة على قراءة التاريخ الأوروبي، أو ما يصفه “بالقومية الكلاسيكية”، كما في حالات إيرلندا وإيطاليا وألمانيا؛ يرى “ناي”، باستعلاء تنظيري مألوف في كتاباته، أن: “القومية بهذا المعنى (الأوروبي) ليس لها وجود في إفريقيا”. وهي خلاصة تتجاهل خطورة رَبْط نشوء “القوميات” في إفريقيا بحدود الدولة الاستعمارية، وما يَعنيه ذلك من قَصْر رؤيته للتطور التاريخي الإفريقي (في مسألة الإفريقانية والقومية الإفريقية على الأقل في السياق الحالي)، من منظور كولونيالي صِرْف.

واستكمل “ناي” أطروحته التي قابَل فيها بين القبيلة والعِرْق من جهة، والقبلية والإفريقانية من الجهة المقابلة، لافتًا إلى أن “القبيلة والعرق” يمثلان القوتين الأساسيتين “للمجتمع الطبيعي”، ولم يتم الاختيار بينهما –أي بين القبلية والإفريقانية-، عَبْر أيّ استفتاءات شعبية، بل وفق خيار النخبة المتعلمة “التي انحازت للإفريقانية بسبب تصوُّراتها عن الحجم والسلطة في السياسة الدولية. وكانوا يُوقنون أن الأمم القبلية ستنقسم وتُحكَم من الخارج؛ بينما تعني أمة إفريقانية ما قوة وكرامة عالميتين”، ثم ينقل عن الرئيس التنزاني “يوليوس نيريري” مقولته الشهيرة عن القبيلة التي يشعر الإفريقي نحوها بولاء تقليدي “وليست الأمة”، وأن “الأمم بمعناها الحقيقي لا توجد في الوقت الحالي في إفريقيا”. ويرى ناي أن الإفريقانية تختلف عن القومية “اختلافًا في الدرجة” (فقط).

ناي والتكامل الاقتصادي في شرق إفريقيا: تفكيك الإفريقانية

قدَّم ناي نقدًا معاصرًا، ورصينًا في واقع الأمر في سياقه التاريخي، لأفكار القادة الأفارقة مثل “كوامي نكروما، وليوبولد سنغور، وأحمد سيكوتوري، ويوليو نيريري”، وحتى لأفكار مهمة وردت في مؤلف “جورج بادمور” الشهير “إفريقانية أم شيوعية” (1956م). فقد انتقد ناي جنوح “نكروما” للمقاربة الفيدرالية (وحدة كاملة بين الدول الإفريقية)؛ إذ كان يخشى من أنه “حال عدم تضحية الدول الإفريقية حديثة الاستقلال بسيادتها في مَهْد هذا الاستقلال فإن تحفُّظها إزاء الوحدة سيزداد مع الوقت. ودعا في العام 1963م إلى تكوين حكومة (إفريقية) واحدة تتولى مهمة التخطيط الاقتصادي الشامل في القارة، وجيش واحد وإستراتيجية عسكرية واحدة، وسياسة خارجية ودبلوماسية موحدة. ورأى “ناي” أن أحد تأثيرات أفكار “نكروما” كان قراره عقب استقلال بلاده في العام 1957م “بقطع صلات تعاونها مع بقية غرب إفريقيا البريطانية، وهي السياسة التي اعتبرها قادة تنجانيقا (محل اهتمام كتاب ناي الأساسي) خاطئة؛ عندما واجهوا الأمر نفسه بعد أربعة أعوام (1961م).

لكنّ فكرة “ناي” تلك تبدو مضللة بشكل كبير لعدة اعتبارات؛ منها: الاضطراب الزمني في تفسير قرارات نكروما؛ كما أن غانا لم تبادر بقطع علاقات تعاونها مع “غرب إفريقيا البريطانية”؛ إذ كانت أغلب دول الأخيرة خاضعة للاستعمار البريطاني بصورة أو بأخرى، ومِن ثَم فإن توجهات غانا كانت تعزيز استقلالها في المقام الأول وحمايته من التدخلات البريطانية الفعلية أو المتوقعة حينذاك.

ثم يطرح ناي، بتعاطف ملحوظ، مقاربة هسيلاسي، والنيجيري نامدي أزيكيوي، وسنغور “بالمقاربة الوظيفية لتحقيق الوحدة. إذ رأى هيلاسيلاسي ضرورة وضع الأسس (اللامة للوحدة) أولًا، أما أزيكيوي فقد رأى أن التكامل الاقتصادي سيقود إلى بلورة روح الوحدة oneness، ومِن ثَم الإسراع في مسار التكامل السياسي. وكرَّس “ناي” بقية كتابه لتأكيد نجاعة “المقاربة الوظيفية” التي تبنَّتها دول شرق إفريقيا.

على أيّ حال فقد طرح “ناي” في مُؤلَّفه استخدام نظرية الزمرة الواحدة Group Theory، التي ظلت بحسب تعليقه ملمحًا مميزًا للتحليل السياسي الأمريكي برغم النقد والتحفظات المعتبرة عليها. وتقوم هذه النظرية على افتراض أن العنصر الديناميكي في العلاقة بين الحكومة والمجتمع تأتي من داخل المجتمع. مع ملاحظة أن النظم الحكومية في الكثير من الدول النامية (في الستينيات على الأقل بحسب “ناي”) كانت مستوردة في الغالب، ولا ترتبط إلا بقَدْر ضئيل للغاية بمجتمعاتها. وإن المبادرة في الحكم تأتي من النُّخَب المتعلمة التي تُهيمن على هذه الآلة الأجنبية بقَدْر ما تُلِحّ حاجات المجتمع. وقد ورثت النُّخبة الإفريقية (دون تفرقة واضحة في التحليل وفق دول القارة المتباينة اجتماعيًّا وسياسيًّا) بناءً استبداديًّا لم تتم دمقرطته إلا بشكل جزئي وفي تاريخ متأخر.

ورأى أنه ثمة عائق ثانٍ أمام تحليل نظرية الزمرة الواحدة في شرق إفريقيا. فقد سادت في المنطقة في العام 1963م الأيديولوجية الوحدوية (بين دولها)، ويمضي قدمًا في تحليله (والذي قدَّمه في مقالات ودراسات أخرى ومهمة لاحقًا([2]))، مشيرًا إلى أن الجماعات في شرق إفريقيا (مع تداخل واضح في استخدامه لمصطلحات الجماعات والمجتمعات والقبائل)، خلافًا للمجتمعات الأوروبية التعددية، تُركت لتتحمل عبء برهنة شرعيتها؛ لأنّ أيّ فعل يبدو على أنه يؤثر سلبًا على الوحدة يتم النظر له بشكّ كبير ويُعدّ قيدًا هائلًا على أفعالهم. كما أن الاقتصادات الزراعية الفقيرة لا تخلق طبقة المصالح التي توجد في المجتمع الغربي.

وهكذا يبدو من النظرة الأولى لتحليل “ناي” للإفريقانية والتكامل الاقتصادي (كما في حالة شرق إفريقيا في ستينيات القرن الماضي)، وَلَعه بوضع أُطُر نظرية مسبقة (سواء للتحليل العلمي أم للتوصل لخلاصات تفيد صانع القرار المريكي في المقام الأول)، وغلبة نظرة استعلائية، ربما تستند إلى قَدْر من الشواهد المنفردة، تجاه المجتمعات الإفريقية وصراعاتها فيما كانت تتَّجه تاريخيًّا نحو “بناء دولة إفريقية وطنية وحديثة”.

ويمكن ملاحظة أن أفكار ناي عن القوة الناعمة وتآكل النفوذ الأمريكي وغيرها من إسهاماته الغزيرة تقوم على نَسَق شكلي قوامه وضع افتراضات نظرية، متأثرة بالأساس بتوجُّهات بلاده الخارجية، ثم بذل جهد واضح في التدليل على هذه الافتراضات بشتَّى السبل، الموضوعية منها وغير الموضوعية.

لكنَّ تناوله للحالة الإفريقية يُمثّل تجربة مهمة تستدعي اهتمامًا أكبر ببحثه ووضعه في سياقات اجتماعية وتاريخية وفكرية للوصول إلى فكرة معمقة وأكثر شمولًا عن هذا التناول ومدى استمرارية حضوره في رؤية العالم لإفريقيا وقضاياها بعد مُضِي عقود من استقلال دولها.

………………………..

[1] Nye, Joseph S. Pan-Africanism and East African Integration, Harvard University Press, Cambridge, 1967.

[2] على سبيل المثال:

- Nye, J. S. Comparing Common Markets: A Revised Neo-Functionalist Model, International Organization, Vol. 24, No. 4, Regional Integration: Theory and Research (Autumn, 1970), pp. 796-835.

- —-, Comparative Regional Integration: Concept and Measurement, International Organization, Vol. 22, No. 4 (Autumn, 1968), pp. 855-880